El expresionismo abstracto y el informalismo dominaron el panorama artístico tras la II Guerra Mundial, pero, huelga decirlo, no fueron las únicas corrientes pictóricas entonces en desarrollo. Ya en 1944 se inauguró la Galerie Denise René en París y, dos años después, el Salon des Realités Nouvelles, donde expondrían Herbin, Vasarely, Montersen, Soto o Ellsworth Kelly, que plantearon la geometría como promesa de un futuro más ordenado.

A veces, esa geometría desarrollaba elementos contemplativos o fuentes simbólicas; otras veces buscó en la tecnología y la ciencia el argumento de su continuidad como vanguardia. Al calor de las nuevas conquistas en estos campos, se plantea una actualización de las propuestas geométricas, el orden y sus combinatorias, cuyo destino era crear una sintonía paralela a la vida moderna emergida tras la guerra.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, tras 1945 los artistas geométricos trabajaron a partir de la herencia de la Escuela Bauhaus, convertida en puente geográfico y cronológico entre la vanguardia constructiva previa a la guerra y sus posteriores desarrollos. En Estados Unidos, la labor de magisterio de Josef Albers en el Black Mountain College y la de Moholy-Nagy en la New Bauhaus de Chicago (después llamada Institute of Design) crearon un amplio interés por la abstracción geométrica, los objetos y el diseño gráfico. Hay que subrayar asimismo la presencia, desde 1940 en Nueva York, de Mondrian, que no ejerció la enseñanza como tal pero sí mantuvo contacto con numerosos artistas jóvenes. Muchos creadores llegados de Europa encontraron trabajo en escuelas y universidades estadounidenses, donde germinó una vanguardia que los efectos de la guerra y de los previos totalitarismos hicieron inviable en Europa.

Los resultados más interesantes de ese clima se dieron en la pintura y la escultura de las dos décadas siguientes y germinarían en el minimalismo y la abstracción postpictórica, en la que puede agruparse la herencia de los viejos maestros como Barnett Newman, Ad Reinhardt o Rothko con el trabajo de artistas que comenzaron a exponer en los sesenta, como Olitsky, Frank Stella, Keneth Noland o Morris Louis, quienes suponen la continuidad de una forma de pintura basada en la expresión “sublime” de la forma y el color pero en la que las connotaciones de emotividad mística o existencialista de los citados Newman, Reinhardt o Rothko se sustituyen por una práctica que atiende al color desde un punto de vista de “rentabilidad” perceptiva.

La obra de aquellos maestros había quedado relegada en los cincuenta por la eclosión del expresionismo abstracto, que entonces comenzaba a apreciarse internacionalmente. Ahora, estas nuevas corrientes se sitúan frontalmente contra el subjetivismo de la generación de Pollock y De Kooning, que concebían sus trabajos como emanación directa del interior del artista, y desarrollan una pintura que tiende a objetivar su forma y su trascendencia en la pura visibilidad.

La abstracción postpictórica se sumergió en los terrenos del reduccionismo y la especificidad del medio pictórico; se concentró en los problemas inmanentes a la propia pintura y sus elementos expresivos, incidiendo así en la autonomía del arte, divorciado en su contenido del contexto histórico. Las figuras han desaparecido y el cuadro se convierte en un campo de color que solicita del espectador la percepción de su materialidad.

Por otro lado, la especificidad del medio pretendía deslindar de la pintura componentes de origen escultórico o literario, desnudarla hasta hacerla recuperar esa condición originaria a la que se refirió Maurice Denis: una superficie plana y coloreada. Ello suponía la eliminación radical del objeto, la textura, la composición… hasta lograr una estricta bidimensionalidad coloreada. La escultura, por su parte, tendría que concentrarse en su materialidad objetual, abandonando restos de pictoricismo y narratividad.

En ese contexto nace el shaped canvas, propuesto por Noland, Kelly o Stella, que identifica el formato del cuadro con la figura que aparece en su interior, haciendo coincidir la figura del cuadro con la forma de sus bordes: en el caso de Noland, formas romboidales con franjas diagonales de color; en el de Stella, formas geométricas elementales con bandas negras uniformes. Estas obras pueden entenderse como expresión ortodoxa de las ideas de Clement Greenberg o Fried sobre la especificidad pictórica y la planitud del cuadro, pero también podemos considerarlas como objetos pictóricos, más que como pinturas en sí.

En Europa, la herencia del pasado se centraba en figuras como Lohse o Max Bill, este último director, desde 1955, de la Hoshschule für Gestaltung de Ulm, un breve intento de recuperación de la Bauhaus europea; de hecho, su historia refleja en parte la de la primitiva Escuela de Gropius.

Bill fue el artista que planteó con mayor claridad la herencia de la vanguardia geométrica como posibilidad de futuro. Y, evaluando rigurosamente la trayectoria histórica de la geometría, Oteiza desarrolló a fines de los cincuenta una teología del reduccionismo, una visión metafísica de la ausencia.

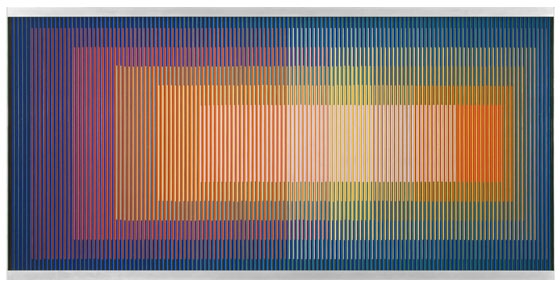

Las tendencias que predominaban en esos primeros años tras la II Guerra Mundial, tanto en el campo de la geometría “ortodoxa” de Bill o Lohse como en el naciente Op Art, se referían a definiciones topológicas del espacio y a una formulación estrictamente matemática de las relaciones formales y de color. Vasarely y Bridget Riley, Cruz Díez y Soto, Morellet y otros artistas del Group de Recherche d´ Art Visuel centraron su trabajo en el estudio de los vínculos entre color y espacio para provocar vibraciones retinianas y post-imágenes, es decir, conseguir que el cuadro constituya una experiencia física para el espectador.

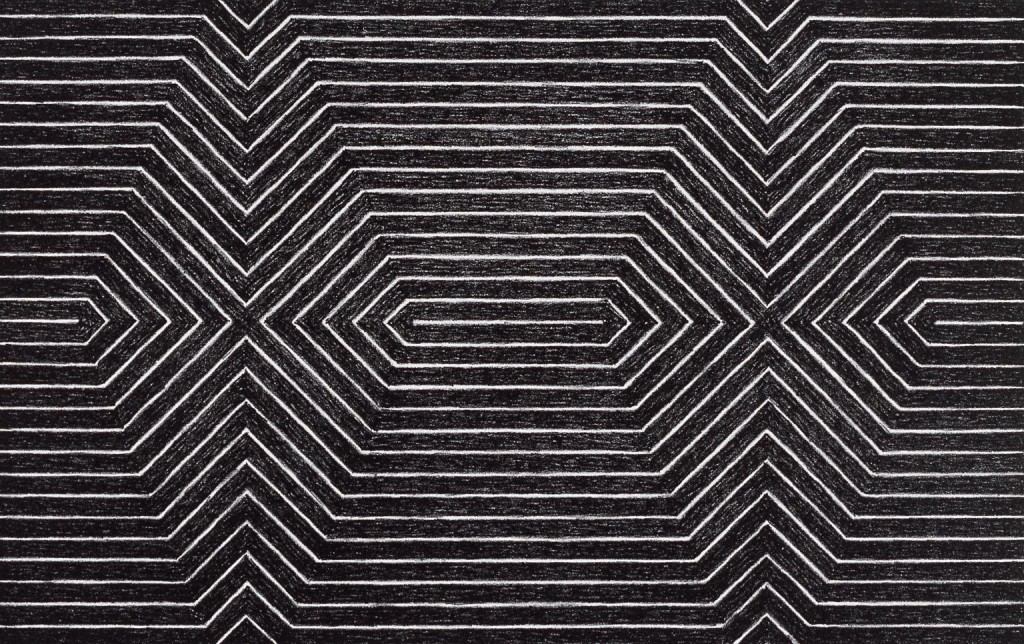

El método más empleado para ese fin fue la seriación, un dispositivo de organización de la imagen que no se basa en la oposición de elementos diferentes, sino en la repetición ilimitada de un módulo formal (pattern). Esa forma de configuración presenta afinidades con la naciente cibernética: los nuevos aparatos para calcular fascinaron a los artistas más interesados por la combinatoria o la estadística. Y entre la tecnología como herramienta y la tecnología como curiosidad por la novedad solo había un paso; el primer Computer Art, tan tosco como las máquinas de las que nació, fue testigo de los primeros hallazgos y carencias de estos dispositivos.

Por otro lado, tanto el Op Art como el arte cinético se relacionaron con un impulso del aspecto democrático y participativo del arte. Concibiendo este como conocimiento, la obra como construcción y el artista como ingeniero, se buscó crear una nueva forma de arte popular, no dirigido a la mente del espectador sino a su capacidad perceptiva innata, para la que no es preciso preparación ni conocimientos determinados. También puede tratar de encauzarse la participación activa del público en la configuración de la obra; entre la pura visualidad y el juego democrático de la participación, el arte óptico y el cinético llevaron a cabo un intento de salvar el abismo que había separado el arte moderno de su público, con resultados dispares: para el observador podía resultar fácil olvidar, en exposiciones de este tipo de arte, que las piezas nacían de una intención creativa.

El interés por los efectos ópticos, la interacción de luz, color y sonido y las relaciones entre forma, color y movimiento se mantuvieron en artistas sudamericanos, como Cruz Díez o Soto, o los argentinos Julio Le Parc, Tomás Maldonado o Tomasello. En ellos resuenan ecos de Torres-García, quien mantuvo el espíritu utópico y socializador de la vanguardia histórica; también de Lucio Fontana y su Manifiesto blanco (1946).

En paralelo al arte óptico y cinético se fue configurando, a fines de los cincuenta, una tendencia europea, el Grupo Zero, que incluyó proyectos que giraban en torno a la geometría, la repetición y el vacío pero que tendió a decantarse al monocromatismo y a la recuperación pictórica o pseudopictórica del dadá. Zero, según Otto Piene, se situaba en una “zona de silencio y de posibilidades puras para un nuevo comienzo”, una visión espiritualista de esa idea de inicio que los dadaístas desarrollaron desde enfoques iconoclastas. De hecho, los monócromos de Klein, Manzoni, Fontana y otros actualizan esa circulación de ideas entre constructivismo y dadá que en los años veinte dio muchos frutos.

El origen de Zero se encuentra en Düsseldorf entre 1957, aglutinado por tres figuras esenciales en Alemania entonces: Piene, Gunther Uecker y Heinz Mack, aunque ya antes de 1960, debido al activismo de sus miembros, consiguió establecer lazos internacionales. Tinguely aportó la idea de meta-movimiento en sus máquinas sin función; Klein y Manzoni, la radicalidad de su monocromo y las resonancias del viejo espíritu dadá y Enrico Castellani y Fontana, desde la supresión o el protagonismo del color, desarrollaron los argumentos del espacialismo.

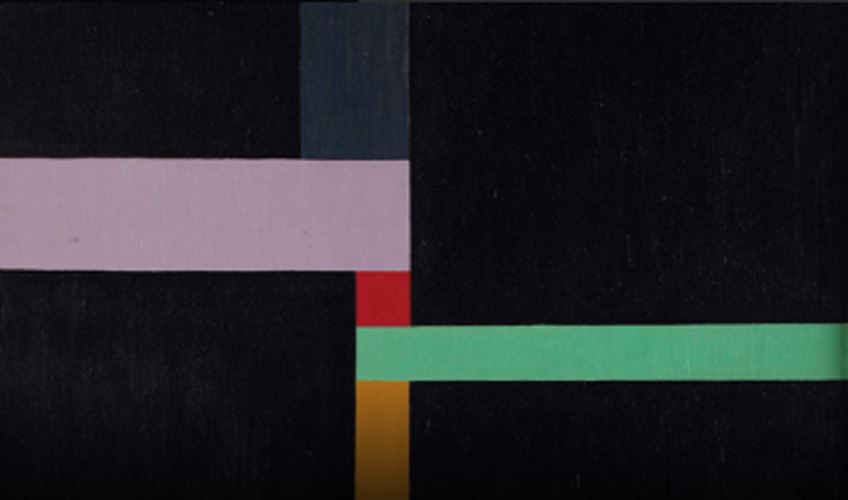

Mack y Piene ahondaron en el aspecto esencialista e inmaterial de su trabajo a través del contacto con Klein, con gran presencia en Alemania en los últimos cincuenta. En 1957 se inauguró, también en Düsseldorf, la Galería Alfred Schmela, con las Propositions monochromes justamente de Klein: una serie de pequeños cuadros monocromos de distintos colores que tendrían una influencia fundamental en el desarrollo de algunos aspectos del arte centroeuropeo.

Entretanto, la escultura avanzaba a partir de los experimentos de Brancusi, Arp, Picasso y Schwitters. En Norteamérica, David Smith, continuador de la tradición del hierro forjado de Picasso o Julio González, empezó en los cincuenta a diseñar obras monumentales empleando materiales industriales escasamente modificados. Mark di Suvero o Louise Nevelson desarrollaron, también en escultura, una estética neodadá del ensamblaje a partir de objetos encontrados; Chamberlain o César, por su parte, desde una aproximación pop, utilizaron materiales inusuales como la chatarra, mientras que, desde una tradición europea, Anthony Caro o Chillida asentaron las bases de un lenguaje renovado trazando puentes entre las formas abstractas de sus predecesores y el nuevo tratamiento de los materiales y la disposición espacial.

En la década de los sesenta, el grupo francés Support-Surface, surgido en París en 1967, lleva a cabo una radical crítica de la pintura que, en algunos aspectos, se acerca a la obra de algunos norteamericanos de la abstracción postpictórica, aunque los franceses ponen el acento en la reflexión teórica y material sobre la condición de la pintura mientras los primeros se centraron en el componente autorreferencial de su trabajo. Claude Viallat, Louis Cane, Marc Devade o Marcelin Pleynet plantearon la continuidad y la actualidad de la pintura como práctica reflexiva, en una etapa en que la vanguardia había consolidado los presupuestos antipictóricos. Lo peculiar de su propuesta reside en que esa continuidad histórica de la pintura no se concibe como retorno al orden, sino como una posibilidad de pervivencia del espíritu vanguardista, basado en la deconstrucción de un lenguaje altamente codificado como el de la pintura.

Por último, la fracción más radical de la pintura, o la más pictórica del arte conceptual, el grupo B.M.P.T (Daniel Buren, Olivier Mosset, Jacques Parmentier y Toroni), surgido en París en 1966 como una agrupación coyuntural de cara a una exposición, desarrolló la geometría como un gesto anónimo realizado con los medios objetivos de la pintura. Buren formuló Llueve, nieva, pinta, planteando esa idea de neutralidad.

A través de una operación conceptual basada en los medios pictóricos, estos cuatro artistas redujeron su lenguaje a invariantes formales repetidas hasta el infinito en un intento por evidenciar la convencionalidad de la pintura como lenguaje artístico, así como de valorar el contexto físico en el que se presentaba la obra. Buren adoptó, de hecho, un módulo “inexpresivo” de franjas blancas y de color de 8,7 centímetros de anchura en el que las franjas blancas de los extremos se encuentran cubiertas de blanco.