Puedo tomar de otros artistas todo lo que quiera y lo que necesite; no tengo problema en reconocer que la Dama de Baza es tan importante como un tubo de neón. De la historia del arte robo todo lo que puedo.

Cuarenta y un años después de la primera exposición individual de Juan Muñoz, que tuvo lugar en 1984 en la Galería Fernando Vijande, el Museo del Prado abre sus puertas a quien fue uno de los mayores renovadores de la escultura figurativa en España, el artífice de un universo creativo altamente original que desde joven hizo de esta casa casi su segundo estudio, un laboratorio donde encontrar múltiples fuentes de inspiración, sobre todo en las salas correspondientes a Velázquez y Goya.

Alfonso Palacio, el director adjunto de Conservación e Investigación del Prado, ha recordado hoy que suelen subrayarse el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco como los periodos que más interesaron a Muñoz, pero que realmente bebió de toda la historia del arte, como él mismo dejó claro en afirmaciones como las que inician este artículo. El creador madrileño era contrario a toda forma de puritanismo y exclusividad en el terreno artístico.

Vicente Todolí comisaría esta muestra, justamente titulada “Juan Muñoz. Historias del arte”, que puede verse tanto en las salas C y D de exposiciones temporales como en varios espacios de la colección permanente del Prado, con el fin de testar a Muñoz en dos niveles: en el más íntimo en el que sus piezas son las únicas protagonistas y en el campo expandido en que entabla relaciones con Borromini, Bernini y los mencionados Velázquez y Goya.

Sus figuras, nunca a tamaño real y siempre ensimismadas, generan espacios propios y también misterios con bastante de insondable. En ocasiones, son semejantes a muñecos de ventriloquía y el espectador habrá de darles voz.

Todolí ha incidido hoy en la importancia de Santiago Amón como profesor particular de historia del arte de Muñoz, por decisión familiar, y en la férrea vocación de este autor, que dejó a un lado sus estudios primeros de arquitectura para formarse en las artes plásticas en Reino Unido y Estados Unidos. A su regreso a España comenzó a trabajar como comisario, junto a Carmen Jiménez y Cristina Iglesias, pero tempranamente, a principios de los ochenta, ya se reivindicaba como artista e igualmente pronto protagonizaba exposiciones en museos internacionales.

Fue importante, asimismo, su residencia durante un año en Italia, en 1993: estudió la escultura de Bernini y la arquitectura de Borromini, al que llegó a comparar con Jannis Kounellis, por su tratamiento de la luz. Pero también se nutría de la literatura -sobre todo, la existencialista-, el cine y el teatro y cuando no recibía permisos para utilizar determinados textos (Harold Pinter se negó a prestar los suyos), recurría al collage de citas sin autoría.

Dado que sus piezas se apropian de los espacios y responden a ellos, en un sentido tanto físico como metafórico, las interacciones de la obra de Muñoz con los del Prado ofrecerán frutos inéditos en el resto de sus exhibiciones, al tiempo que -esta vez sí, como siempre- el espectador es interpelado y deviene testigo, partícipe y, a veces, figura observada.

Si de la pintura le interesaba el ilusionismo, que deseaba conservar en sus esculturas; en el Renacimiento se fijó en la preocupación de los artistas por las relaciones de obra y espectador y, en el Manierismo y el Barroco, en las formas distorsionadas, la teatralidad y la tensión entre el objeto y quien lo contempla. Manifestó su creencia en que de los autores contemporáneos se espera lo mismo que de los barrocos: la creación de lugares (escenarios) ficticios que hagan el mundo más grande de lo que es.

Así, los suelos ópticos de sus instalaciones evocan los de Borromini, aunque también las estructuras minimalistas de Carl Andre, y piezas como The Prompter y The nature of visual illusion remiten necesariamente a esos espacios barrocos en los que seremos a un tiempo testigos y actores. Sus balcones, en esa senda, además de conducirnos a Goya o Manet, son el recurso perfecto para mirar a la vez que se es mirado, mientras que las conversation pieces que llevó a cabo en los noventa, al rechazar la entrada del espectador en los lazos entre las figuras, le obligaban a hacerse consciente de su presencia en el mismo espacio.

La exposición se abre con tambores que sugieren los sonidos que se imaginan porque no pueden oírse, y con un ventrílocuo que observa, a la vez que es observado por nosotros, una composición formada por un ambiente cotidiano dividido en dos, con vistas imposibles.

En la citada The prompter contemplaremos al apuntador, que no al actor, en un cierto absurdo beckettiano; en palabras del artista, es un poco como el teatro de Giulio Romano o Giordano Bruno, como un escenario sin representación, sin obra, sólo un hombre intentando recordar.

Especialmente enigmática resulta Staring at the sea I: dos figuras de puntillas para reflejarse en un espejo, pero con sus caras tapadas. Parecen querer descubrir su identidad, pero a su vez la ocultan. Y cerca de ellas, dos grupos de muñecos de trapo nos miran -y son por nosotros vistos- desde sendos balcones, en una de sus creaciones más vinculadas a la arquitectura barroca.

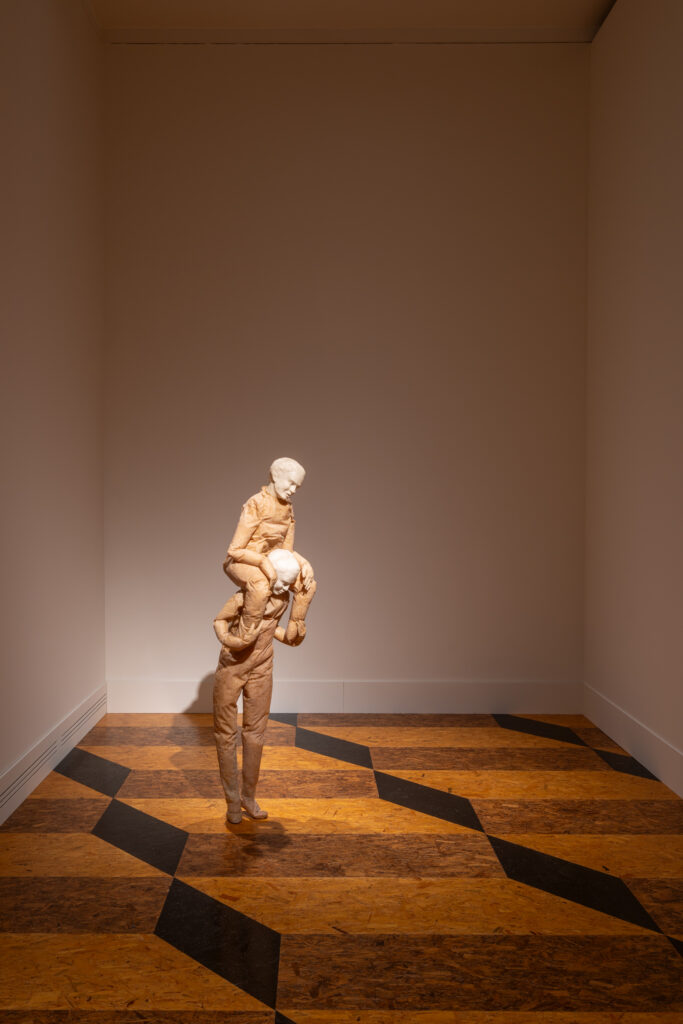

Entre cortinas igualmente barrocas, los hombres asiáticos de The nature of visual illusion se convierten en espectadores de nuestros pasos, y contemplaremos las figuras superpuestas de Die Winterreise, con fuentes en los grabados de Goya y en una de las más perfectas esculturas de Bernini en la Galleria Borghese: Eneas, Anquises y Ascanio. Ese mismo asunto lo pintó Luca Giordano, en una obra que puede verse en el Prado y, para culminar referencias, el título de la pieza procede de Shubert; oscila entre la quietud y el movimiento.

Concluyen el montaje de la sala C una de sus conversation pieces, alguno de sus enanos, figuras con narices rotas, que remiten tanto al circo como al arte egipcio, y cinco figuras sentadas que evocan con claridad la construcción de Las Meninas al reflejarse en un gran espejo, al igual que el espectador, otra vez objeto observado. Las palabras textuales de Juan Muñoz ayudarán al público a entender el sentido de cada una de estas propuestas.

La Sala D, por su parte, se ha reservado para una de las facetas menos conocidas de la producción de este autor: sus dibujos, los dedicados a muebles en interiores, pero en disposiciones fuera de lugar y ejecutados sobre tabla de gabardina; y los centrados en espaldas masculinas, inspirados en Ingres. Pese a la ausencia de rostros, sí se encuentran individualizadas.

El resto de los trabajos de Muñoz nos esperan en otras salas interiores y en los exteriores del museo. Frente a la obra mayor velazqueña y dejándose mirar por Mari Bárbola, la enana Sara se asoma a una mesa de billar donde no hay juego, sino imágenes de sí misma. Para el escultor, Las Meninas nos pregunta a todos hacia dónde miramos y ese acto, el de mirar, implica distorsionar lo que vemos; en realidad, no podemos del todo contemplar nada fuera de nosotros.

En la galería central del Prado nos aguarda una nueva conversation piece, que se vincula a El jardín del amor de Rubens. Esta vez sus figurillas de bronce no tienen piernas, de modo que será el movimiento de los espectadores el que les dote de vida. Sus caras se repiten, pero son sus gestos los que las individualizan, rodeadas de pinturas que igualmente contienen grupos de personajes en relación. Podríamos asociarlas, además, con los ensacados de Goya.

Por último, en la escalera de Murillo veremos Après Degas (jaune), basada en una figura del pintor francés, y una de sus esculturas colgantes, que remiten a los ahorcados de los grabados nuevamente goyescos, pero también al manejo barroco de los espacios vistos desde abajo.

Y en la explanada de Goya, en el acceso al museo, sus trece riéndose unos de otros, grupos escultóricos en los que siempre una figura, aparentemente empujada, cae, pero su gesto no parece distanciarse mucho de la risa del resto, recordando la fina línea que separa la expresión de la diversión y la del dolor. La imagen es la imagen y su inversión.

Juan Muñoz. “Historias del arte”

Paseo del Prado, s/n

Madrid

Del 17 de noviembre de 2025 al 8 de marzo de 2026

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: