Guillaume Apollinaire acuñó su nombre en 1917 para bautizar un arte cuyas búsquedas se situaban más allá de lo real y Breton dio carta de naturaleza al término al formular el Manifiesto del surrealismo en 1924, con una segunda parte seis años después. En 2024 se conmemoró, por tanto, un siglo del nacimiento de este movimiento, breve en su desarrollo por parte de sus figuras canónicas, pero bastante más prolongado en su influencia si abrimos la mirada más allá de Francia y de los años veinte y treinta; la exposición con la que la Fundación MAPFRE se suma a esa efeméride, comisariada por Estrella de Diego, puede visitarse desde hoy y examina precisamente la recepción de los postulados bretonianos en otras geografías y por parte de autores menos celebrados, haciendo hincapié en la inmersión surrealista de mujeres artistas (son treinta y cinco las representadas).

Daba cuenta Breton, en aquel texto concebido probablemente como prólogo de su libro Pez soluble, de los propósitos generales de esta corriente, nacida no casualmente tras el impacto cruel de la I Guerra Mundial: traducir en imágenes y palabras el modo en que funciona el pensamiento, valiéndose para ello del automatismo psíquico; liberarse de ataduras tanto éticas como estéticas y ceder espacio al sueño como terreno natural en el que campa el inconsciente. La cuna de este nuevo modo de mirar (más hacia dentro que hacia fuera) es sabido que fue París, centro del arte de vanguardia aún en el periodo de entreguerras, pero han sido menos estudiados los rumbos tomados por los autores que siguieron sus pasos en España, Bélgica, Brasil o Argentina y de aquellas mujeres no tomadas en consideración por el grupo forjado en torno a Breton -luego disuelto entre discusiones-. Whitney Chadwick brindaría en 1985 un ensayo propio a esas surrealistas a quienes aquel mencionaba en su Manifiesto como bellas sin nombre, concediéndoles un rol, más metafórico que real, de médiums, de guías por ese inconsciente al que, teóricamente, tendrían mayor cercanía. Las autoras que, además, se aproximaron a lo surreal desde más allá de Francia tardarían algunas décadas en ser reconocidas.

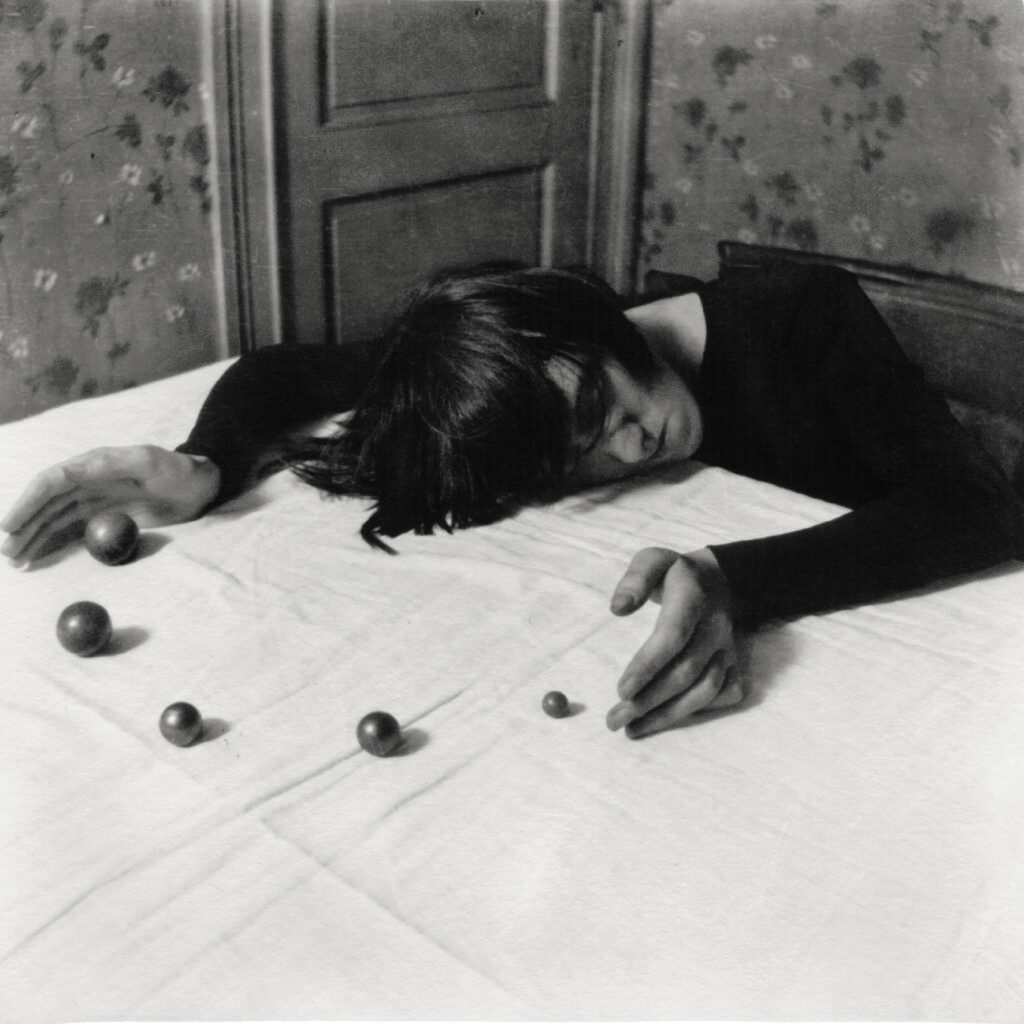

“1924. Otros surrealismos”, que así se ha titulado la exhibición para hacer hincapié en que esta vanguardia tuvo otras sendas más allá de la oficial, cuenta con doscientas piezas a la hora de estudiar los casos particulares de Latinoamérica, España o Bélgica; en este último país se discutieron primero las afirmaciones de Breton y se condujo el movimiento por sus caminos más intrigantes, como prueban las fotografías de Paul Nougé. Sin dejar de lado las aportaciones de figuras fundamentales -Magritte, Max Ernst, Dalí, Delvaux o Tanguy-, se repasan las de autores menos conocidos y más lejanos del grupo inicial, entre los que la comisaria quiso destacar, en la presentación de este proyecto, a Esteban Francés, nacido en 1913 en la muy artística localidad de Portbou, y a Maruja Mallo, cuya reivindicación es relativamente reciente.

La primera sección, Surrealismos con Breton lejos y con Breton cerca, recuerda que más allá de su rol cohesionador y pionero del movimiento, el escritor desempeñó un control estricto sobre sus primeros creadores; sin embargo, aunque su influencia fue fundamental en Francia, en otros escenarios esta se diluyó: Gala y Dalí se alejaron voluntariamente de él por sus desavenencias, los surrealistas belgas quisieron mantener su independencia y apostaron por el objeto construido frente al encontrado; y en el surrealismo argentino se conjugó el ascendiente galo con el español, jugando un papel importante en su difusión la biblioteca de Raquel Forner.

Breton no permaneció, en todo caso, ajeno a esa expansión, fuese más o menos ligada a sus ideas: estas se divulgaron en Buenos Aires a través de la revista Minotaure, acudió a la inauguración de la Exposición surrealista de Tenerife en 1935 y, en 1938, viajó hasta México, país al que consideró surrealista nato debido a su folclore, base de muchas composiciones de Diego Rivera y Frida Kahlo. Esta última, y Manuel Álvarez Bravo, se situaron entre sus fieles directos y sabemos también que en Martinica, adonde acudió tras la ocupación alemana de Francia, se interesó por la obra de Héctor Hyppolite, un pintor autodidacta cuyas creaciones tenían que ver con la práctica del vudú.

Sueño y deseo centran un segundo apartado de la muestra, irremediablemente ligado a los encuentros tan inesperados como extraordinarios, generadores de lógicas muy particulares (dentro y fuera de los cadáveres exquisitos), y a las derivas del automatismo: al conceder toda la libertad posible al pensamiento, tanta como permita una conciencia que debía quedar, pretendidamente, a un lado a favor del azar. En los paisajes de estos autores, por más que no se alejen de la figuración, caben la fantasmagoría y los sueños: el espectador no puede, de ningún modo, adentrarse en sus espacios, que son solo aparentes y poblados por anatomías fragmentadas que habitan escenografías sin referentes concretos.

En esta sección encontraremos obras de Remedios Varo, que no se interesó por las teorías de Breton pero sí por el automatismo, y escenas diversas en las que las dimensiones temporales y espaciales se trastocan, como ocurría en aquella descripción primigenia de Breton, en 1924, de un hombre cortado en dos por una ventana que, pese a esa fragmentación, aún caminaba. Son tiempos paralelos los que articula el inconsciente, capaz de convertir en pesadillas los sueños y en objetos de amor (fou) muñecas o maniquíes. Contra la concepción críptica y solo masculina de ese sentimiento se empleó Toyen, pintora checa que camufló su identidad femenina bajo un nombre ambiguo, y que apeló a la libertad del deseo.

Otras autoras surrealistas, como apuntamos, mantuvieron vínculos más estrechos con la magia, la telepatía o la videncia: Gala echaba cartas y tanto Leonora Carrington -recientemente en esta Fundación-, como Remedios Varo, se interesaron mucho por la videncia.

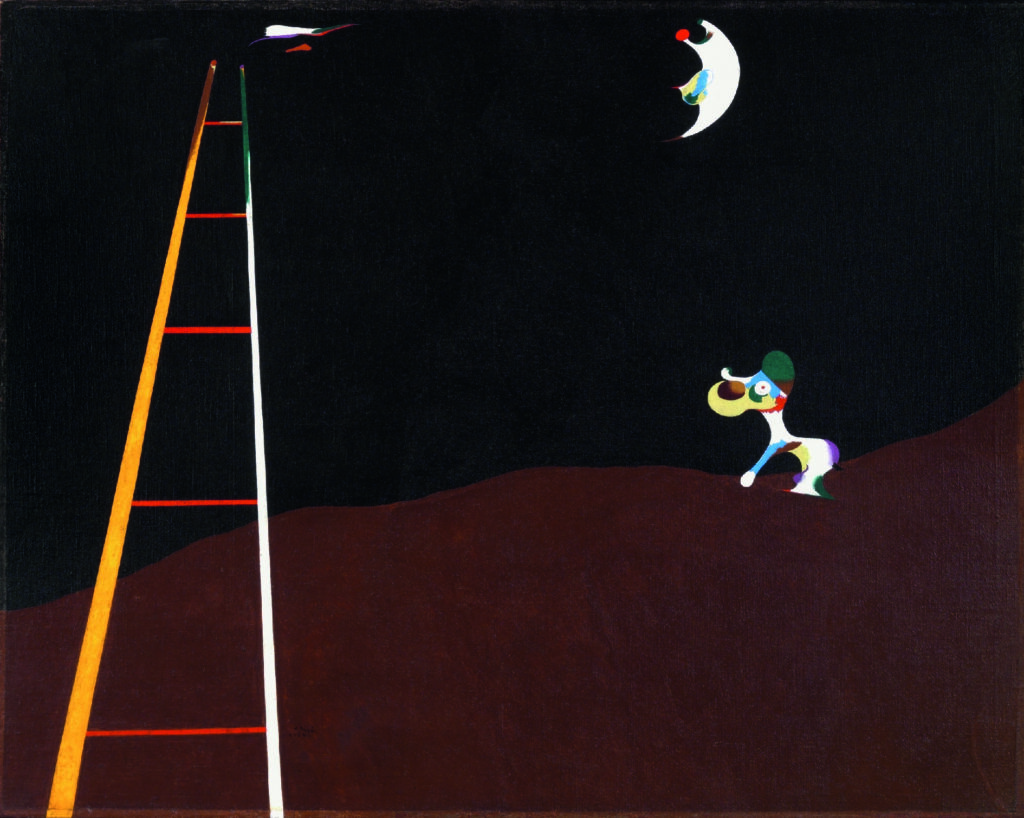

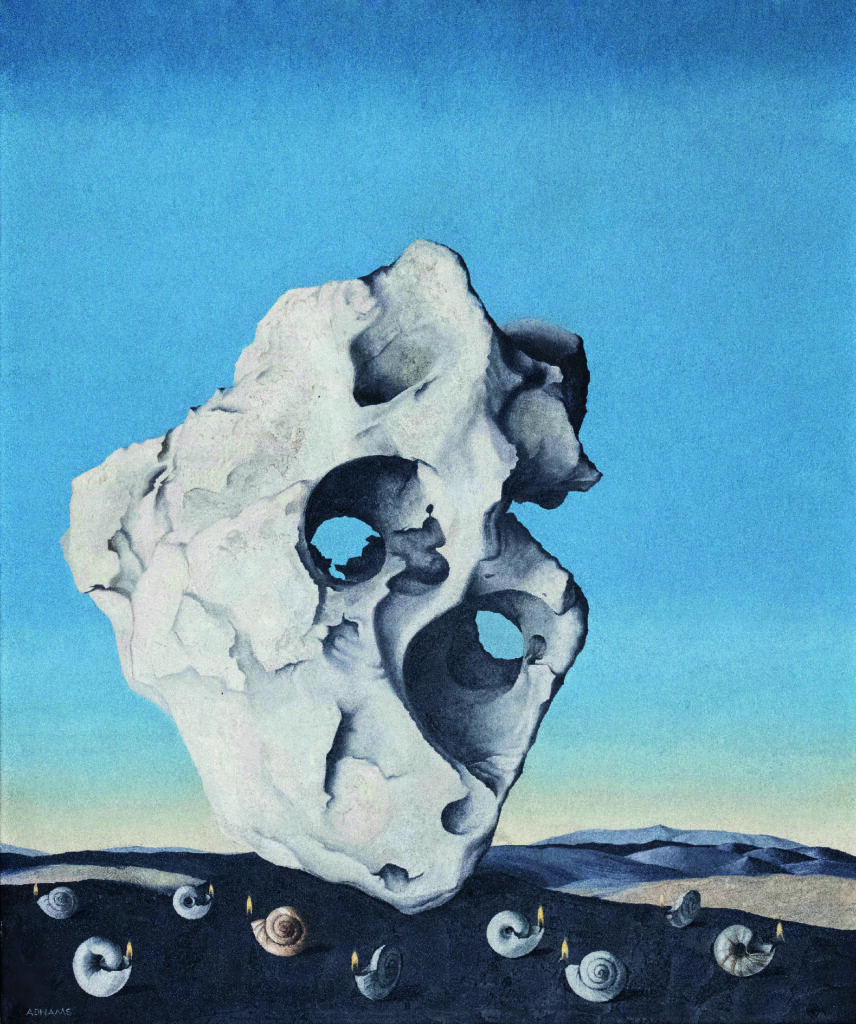

El tercer y último capítulo de la exposición, El castillo de los surrealistas como recuerdo del paraíso perdido, se inicia refiriéndose a la búsqueda surrealista de la piedra filosofal, esa sustancia que podría transformar en oro los materiales más humildes y permitiría a quien accediera a ella alcanzar un estado superior de conciencia o, como diría el mismo Breton, que la imaginación del hombre se vengue aplastantemente de todo. Las piedras en las composiciones de los artistas del surrealismo devinieron alegorías de esa búsqueda de iluminación interior: la naturaleza podía ser vehículo de transformación, como sugirió Mallo y señalaron las nubes de Dalí y Galá, las estrellas de Miró -podremos ver su Perro ladrando a la luna-, los planetas de Rufino Tamayo o las cuevas ancestrales de Alice Rahon.

Para la autora gallega, ciudades y bosques eran dos caras no tan lejanas de una misma moneda, un paraíso perdido (Ante la puerta que las sombras de los árboles ocultan, hay automóviles que esperan, dijo Breton). Los urbanismos surrealistas solían reflejar el mundo que les era contemporáneo, pero incorporaban ecos diversos: los amenazantes de Poe, los de las luces de verbena, las tinieblas de la Nadja del francés, París o la urbe como objeto onírico en Walter Benjamin.

Fueron muchas las puertas que el surrealismo abrió a otras dimensiones y esta muestra demuestra que su análisis, ni de lejos, ha terminado.

“1924. Otros surrealismos”

FUNDACIÓN MAPFRE. SALA RECOLETOS

Paseo de Recoletos, 23

Madrid

Del 6 de febrero al 11 de mayo de 2025

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: