Nació en la localidad onubense de Nerva en 1882, pero Daniel Vázquez Díaz no residió en este pueblo demasiado tiempo -más o menos, el justo para realizar algunos dibujos infantiles-. Su familia se trasladó a Utrera (Sevilla) una década más tarde: allí comenzó a formarse en el dibujo y, en 1897, antes de finalizar el bachillerato de entonces, ya había vendido su primer cuadro (pequeño), El pozo y la higuera. El interesado fue un coleccionista holandés seguramente visionario, llamado M. Calisk.

No dejó en adelante los pinceles y, tras participar en una colectiva en Sevilla, se desplazó a Madrid y al Prado, para conocer a Goya, Velázquez y El Greco. Y sorprenderse, como explicó más tarde: Velázquez me deja preocupado hasta mis cuarenta y cinco años, en que me llena de admiración.

Entabló amistad con Regoyos y Solana y, en 1906, ofreció su primera individual, pero no en la capital, sino en San Sebastián: no es difícil considerar a Vázquez Díaz, pese a su origen, como uno de los grandes pintores vascos.

Su viaje no acabó allí; desde Guipúzcoa tomó rumbo a París, donde conoció a Modigliani y estrechó lazos con Juan Gris -al que retrató-, Picasso, Durrio y otros pintores más o menos bohemios, más o menos comprometidos. Retrató igualmente a Rubén Darío, vestido de cartujo, a Rodin o a Bourdelle, antes de regresar a Madrid, ya en 1918, y abrir su primer estudio en la calle Lagasca (en el número 119, para curiosos).

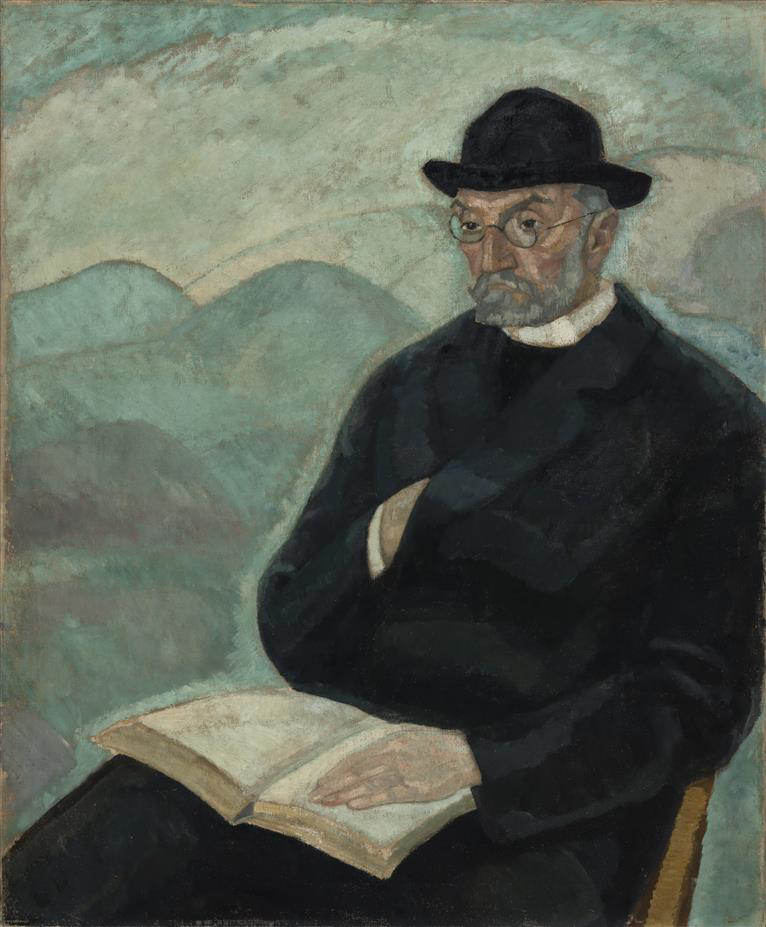

La vuelta no le resultó fácil, pero el mismo ejercicio de la pintura cuentan que le permitió sobreponerse: pintó un gran retrato de Unamuno y otros de los hermanos Baroja, recibió el respaldo de Juan Ramón Jiménez, expuso en varias ciudades portuguesas y decora los muros del Monasterio de La Rábida.

1932 fue un año importante para él: trasladó su taller a María de Molina, obtuvo una cátedra de pintura mural en la Escuela de san Fernando (en la Academia ingresaría en 1968) y pintó, en ese año y los siguientes, incansablemente, especialmente retratos.

Su estilo es poderoso y reconocible: ni siquiera en su etapa parisina comulgó con las temáticas y las maneras francesas. Antes dibujante que pintor, no le interesó el fauvismo: sus líneas no son embebidas por el color. Y sí estudió con atención el cubismo, pero no se entregó a él: tomó la geometría de los contrastes, la violencia controlada de los planos encontrados, los valores de la luz y la sombra…

Esa vanguardia lo condujo al estudio de Cézanne, de su faceta más experimental y sintética: al de Aix-en-Provence remiten sus analíticos desnudos para pinturas murales.

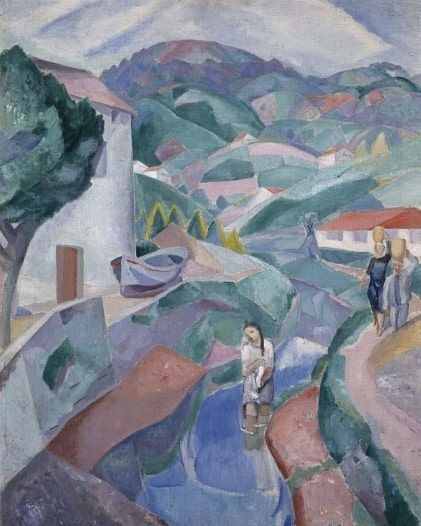

Decíamos antes que Vázquez-Díaz fue un gran pintor vasco: entre 1912 y 1930, pasó muchos veranos en Fuenterrabía y en esas temporadas realizó fundamentalmente paisajes. Otros los llevó a cabo en más geografías (Andalucía, Toledo, Cuenca, Portugal), pero sus naturalezas esenciales son las del norte, con su riqueza de azules y grises.

En algunos de esos paisajes deja notar su propensión cubista, como en Alegría del campo vasco (1920): si le damos la vuelta, en esta vista hay cubismo analítico, pero habría que hacer esa maniobra; esa es la autonomía del pintor, que tendía al realismo fecundo. Decía Gaya Nuño que Vázquez-Díaz vestía su realismo con galas de innegable estirpe cubista y que esa sustancia de la vanguardia la trajo a España de contrabando y de matute, deslizándose en medio de figuraciones irreprochables.

No está claro cómo logró el artista el encargo en La Rábida, que tuvo para él algo de reinvención de la pintura al fresco y que supuso un evidente esfuerzo físico, por sus metros cuadrados. En Las dos edades, El pensamiento del navegante, La conferencia, Los heroicos hijos de Palos y Moguer y Las naves desplegó una pintura de multitudes en la que cabía el individualismo, pese a la caracterización parca.

Los principales estamentos representados son frailes, madres y navegantes; sobre todos estos últimos podrían relacionarse con los del portugués Nunho Gonçalves. La figura de Cristóbal Colón, contra pronóstico, parece la más impersonal y desvaída, pero los dibujos preparatorios de muchas de las cabezas son prodigiosos por su síntesis lineal y la vivacidad transmitida.

El conjunto destaca por su mesura, la contención en los gestos, que se repetirá en pinturas en las que dará primacía al blanco: era habitual que Vázquez Díaz pintase monjes, o seglares vestidos como ellos, como admirador de Zurbarán. Hacía de ese tono casi piedra, por lo recio: dotándolo de sombras y reflejos, logró algunas de sus policromías más atractivas, como el mencionado Rubén Darío cartujo (1913), Silencio de cartujo (1916) o Los monjes blancos (1930).

Su amor por el blanco perdura, más allá, en sus batas de médicos, como las del doctor Reynaldo dos Santos o González Duarte.

Otros de sus retratados fueron -en relación breve- el escultor Tsapline, el duque de Alba, Zuloaga, Elías Tormo, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla… Junto a sus contemporáneos Sorolla o López Mezquita dio cuenta de las mejores cabezas de su tiempo.

Frente al ortodoxo, el cubismo de Vázquez Díaz supuso más bien la humanización del estilo, como sus blancos revivieron los mensajes de un maestro antiguo entonces aún por poner en valor. En su cátedra en San Fernando muchos se beneficiaron de sus enseñanzas.

BIBLIOGRAFÍA

Gaya Nuño. La pintura española del siglo XX. Ibérica Europea de Ediciones, 1970

Manuel García Viño. Vázquez Díaz.Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1978