Pasé un año en Córcega, y fue estando en ese país maravilloso como aprendí a descubrir el Mediterráneo. Allí estaba deslumbrado: todo brilla, todo es color, todo es luz.

Aquel viaje de 1898 fue el primero de muchos que llevó a Matisse de una a otra orilla del Mediterráneo, de Saint-Tropez (donde probó el puntillismo) a Collioure (donde experimentó con el color puro) y de Biskta a Sevilla o de Granada a Tánger, ciudad esta última donde encontraría su inspiración a la hora de trazar sus arabescos y odaliscas. El mar y las ciudades a su orilla le llevaron a indagar en formas, colores y motivos determinados, hallazgos que en Niza se materializarían en sus gouaches recortados.

A esta ciudad viajó Matisse por vez primera en 1917, para curarse una bronquitis que había contraído en Marsella, donde visitó a su amigo Marquet. En su primera vez llovió, pero hizo bien en no marcharse: Al día siguiente, el mistral echó las nubes, hacía un tiempo magnífico. Decidí no salir de Niza y me he quedado allí prácticamente toda mi vida. Se hospedó en el Hotel Mediterranée, atraído en parte por la luz que filtraban sus persianas, y su habitación fue el escenario de sus desnudos de ese periodo; después se mudaría al Beau-Rivage. Su balcón con balaustrada aquí, típico de la arquitectura de esta zona, se adivina abajo a la derecha en Tempestad en Niza: su estancia daba a un paseo con palmeras y al mar.

Desde 1921, este autor residió casi de forma permanente en esta ciudad, por la luz, pero también buscando silencio y soledad para trabajar. En sus distintos estudios vertebró un mundo con los recuerdos de sus viajes a Argelia, Marruecos y la Alhambra granadina, decorado de muchas de sus escenas de interior y de sus Odaliscas. Hubo quien consideró su producción de entonces repetitiva o demasiado ornamental: era evidente que le gustaban los tapices, las telas, las plantas… y que se servía de ellos para expresar emociones.

La decoración parece que invadía todo su taller, en el que una celosía ocupaba toda una pared: buscaba soluciones originales en el tratamiento del espacio, entre la ornamentación lisa del fondo y el cuerpo de la modelo.

El asunto de la relación entre dibujo y color interesaba a Matisse tanto como a sus predecesores y a su amigo Bonnard, a quien escribió: Mi dibujo y mi pintura se separan. Tengo un dibujo que me conviene porque expresa lo que realmente siento. Pero tengo una pintura sujeta a las nuevas convenciones de colores lisos con los que debo expresarme enteramente.

Los recortes de papel fueron la solución: experimentó con esa técnica por vez primera para preparar su gran composición La danza, que le encargó en 1930 el doctor Barnes para su Fundación americana. Recortó gouaches de color rosa, azul y gris, formando figuras, para alcanzar el mayor equilibrio en la composición. Tras una larga convalecencia por asuntos de salud, reanudó ese procedimiento en 1941 y, en 1943, cuando se había retirado a Vence por ataques aéreos a Niza, se sirvió de esa técnica para las veinte láminas en colores puros de su libro Jazz. Continuaba sintiéndose “enfrascado en el color, porque los dibujos ya no interesan”.

Manifestó que “al dibujar con las tijeras en hojas de papel previamente coloreadas” relacionaba con un mismo movimiento la línea y el color, el contorno y la superficie. Y con esos grandes gouaches recortados preparó su último gran proyecto: la capilla de los dominicos de Vence, trasladándolos a vidrieras.

A Picasso, por su parte, el Mediterráneo lo habitó: fue su fuente de inspiración y renovación, al igual que las artes populares españolas y la cultura árabe andaluza. Se trata del centro de su creación, aún cuando se alejara; para reencontrarse con el mar, con su luz e historia, decidió instalarse junto a él tras la II Guerra Mundial. Fue un periodo feliz, que compartió con Françoise Gilot; en Antibes recuperó la afición por la Antigüedad que marcó sus años veinte, conocido como el de la vuelta al orden. Declaró: Es extraño, en París nunca dibujo faunos, centauros ni héroes mitológicos. Se diría que solo viven aquí.

Es extraño, en París nunca dibujo faunos, centauros ni héroes mitológicos. Se diría que solo viven aquí, dijo Picasso.

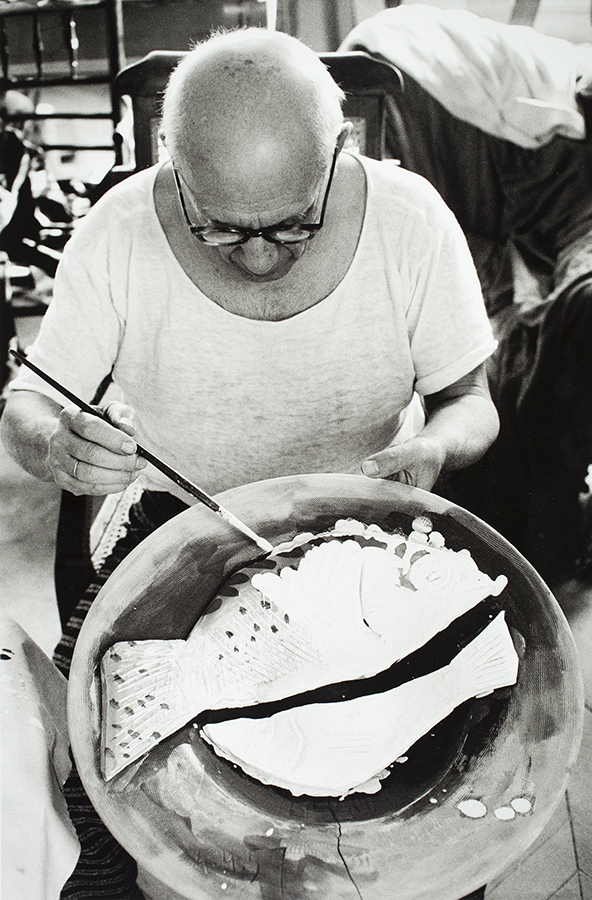

La Antigüedad la revivió no solo en la indagación de las formas clásicas, también en la iconografía y, sobre todo, en la producción de sus cerámicas de Vallauris, con figuras sobre fondo rojo, tanagras, lechuzas (símbolo de Atenea) y bacanales, en las panzas de las ollas. Esos mismos motivos reaparecen en sus dibujos y pinturas, como los del castillo Grimaldi.

El periodo de Antibes terminó con la partida de Gilot en 1954; al año siguiente el artista compró en Cannes una villa, La Californie, donde fue a vivir con Jacqueline Roque, su modelo y amante en los últimos veinte años de vida. Disfrutó allí de una vista prodigiosa sobre la bahía de Golge-Juan a Antibes y montó un estudio con balcón que daba al mar, en cuyo balcón se posaban las palomas.

Esa visión le recordaría sus primeros dibujos infantiles y le inspiró muchas composiciones: se volvió colorista y jugó con el amarillo y el azul, tonos emblemáticos del Mediterráneo. La mayoría de sus pinturas de esta época inicial son vibrantes y alegres, reflejo de su vida feliz con Jacqueline, y reanudó el diálogo con algunos de sus maestros, como Delacroix y Velázquez.

Aunque la pintura jugó un rol esencial con sus numerosas vistas del estudio, los paisajes de Cannes y las variaciones sobre obras de los grandes, continuó trabajando con materiales recuperados y formas simples, cercanas a las de sus primeros experimentos cubistas. Sus pequeñas esculturas, bidimensionales y de formas geométricas, son contemporáneas a sus bañistas, símbolo del mito moderno del Mediterráneo que Picasso contribuyó a originar (a la vez que él mismo se convertía en uno).

BIBLIOGRAFÍA

Redescubriendo el Mediterráneo. Fundación MAPFRE, 2018.