Este 2017 se cumplen cuarenta años desde que abrió sus puertas en París esa nave espacial transparente que fue, y a lo mejor aún es, el Centro Pompidou, en su momento heredero de parte de las colecciones del Museo de Luxemburgo y el Jeu de Paume. Más de 100.000 obras de arte contemporáneo componen su colección, y una selección de diez de ellas es necia e imposible. Pero sí podemos proponeros que recordéis acercaros allí a diez retratos por los que sentir debilidad:

Ignacio Zuloaga. Lucienne Bréval, 1909

Zuloaga, adepto al género del retrato, que suscitaba rechazo entre los artistas jóvenes de la primera década del siglo XX, conoció a Lucienne Bréval en 1907 en París. Heroína de Wagner, la cantante quería cambiar de repertorio y recurrió al español para preparar su Carmen.

Sabemos que Zuloaga la procuró vestidos, chales, peinetas y joyas y en esta obra parece presentarla como la propia protagonista del drama de Mérimée; emplea una factura más moderna que la suya habitual y proyecta sobre el personaje una luz artificial. Tiempo después del estreno, dijo el pintor de ella a su tío Daniel: En tu vida has visto a una gitana más gitana.

Este retrato, por íntimo y dedicado, constituye un ejercicio raro en el vasco. El busto echado hacia delante, los pliegues de la ropa y la cabellera ondulada imprimen movimiento a una composición bastante estática, y la atención concedida al rostro nos habla de una percepción aguda del carácter de la modelo.

Amedeo Modigliani. Dédie, 1918

En el año en que Modigliani pintó así a Dédie llevó a cabo unos sesenta retratos. Este forma parte de su renovación de la fórmula figurativa que instauró con Jeanne Hébuterne: suaviza su verticalidad por una disposición un tanto ingresca de la modelo, girada en ángulo para que percibamos la redondez de sus hombros.

El gesto melancólico de la cabeza inclinada, tan propio de la estilización de Modigliani, confiere una suavidad algo afectada a esta figura elegante, cuyo manierismo queda regulado por la sobriedad de un vestido negro a lo Manet.

Kees Van Dongen. Autorretrato como Neptuno, 1922

El exhibicionismo está presente en todos los autorretratos de Van Dongen, que se pintaba disfrazado de Casanova, Apolo, o Neptuno, como aquí. Optó por un formato más cuadrado que el de los retratos mundanos, para enmarcar su cuerpo por encima de las rodillas. Sus ojos claros y su barba roja le confieren, verdaderamente, el aspecto natural de un dios griego, pero este Neptuno no deja de ser una mascarada, porque la cabeza se toca con un gorro de cartón piedra en forma de tritón y la representación no atiende a convención alguna: es decadente, basada en apariencias y fingimientos, y adquiere todo su relieve bajo la cruda luz que tanto amaba este creador.

El decía que la vida era bella, y la obra aún más bella que la vida.

Pierre Bonnard. La blusa roja, 1925

Una de las modelos más frecuentes del postimpresionista Bonnard fue su compañera Marthe de Méligny, a quien conoció en 1893 y con la que convivió hasta la muerte de ella en 1942. Empezó presentándola con rasgos sugerentes, para luego mostrárnosla, como aquí, en los gestos inmutables de su vida diaria, absorta mirando una mesa.

La luminosidad del primer plano contrasta con los colores oscuros del mobiliario y el lienzo se estructura en diagonales y verticales acusadas, lejos de su pasada simplicidad nabi. Las armonías cromáticas son igualmente complejas: tan sutiles como brillantes.

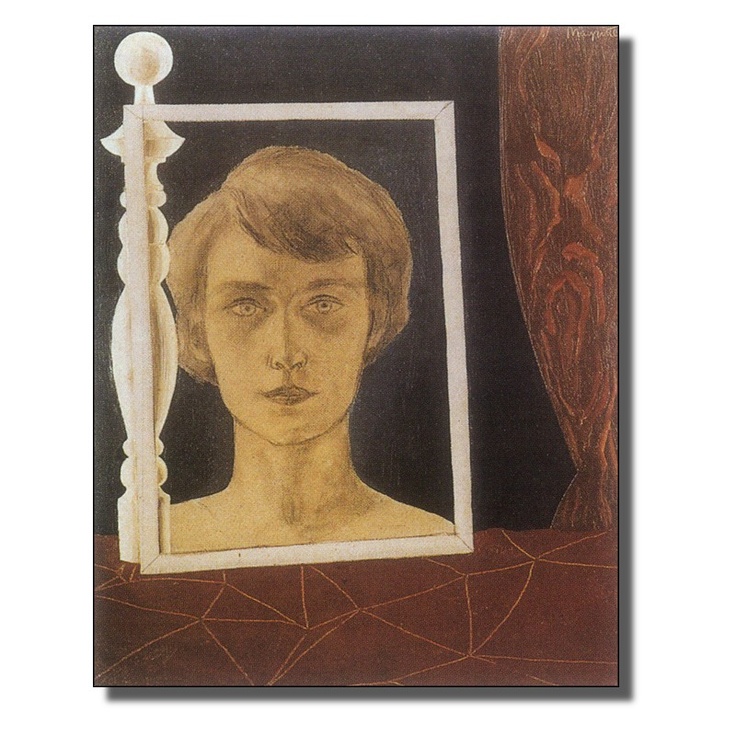

René Magritte. Georgette con boliche, 1926

Magritte pintó numerosos retratos de su esposa Georgette; algunos de un realismo impersonal, otros más expresivos. Es el caso de este, de pequeño formato: el dibujo a lápiz da vida al rostro, impasible pero delicado, nimbado de un halo azul luminoso.

La presencia frecuente de vanos en sus pinturas revela lo arbitraria que el artista consideraba la convención del empleo del marco rectangular. Fue uno de los escasos cuadros de los que el belga nunca se separó.

Robert Delaunay. La señora Heim, 1926-1927

El pintor simultaneísta representó aquí a Simone Lion, esposa del modista Jacques Heim, amigo de Sonia Delaunay. Aparece sentada en una silla de jardín, luciendo sobre el hombro derecho un chal de esta artista; aquí se afirma el éxito de la modernidad decorativa creada por pintores, poetas, modistas y arquitectos.

Tras sus primeros estudios abstractos e incursiones dadá, Delaunay volvía aquí parcialmente al orden encarnado por el género del retrato en la forma de sus amigos poetas o de acaudaladas clientes de Sonia.

Martial Raysse. La señora V.D.K, 1962

Se trata del retrato fotográfico de la coleccionista estadounidense Virginia Dwan, cuyo rostro cubrió Raysse con un velo de pintura blanca y adornó con una flor artificial surgida de un cuello vaporoso. Con su faz misteriosa y distante sobre un fondo negro pulverizado con aerosol, la señora cobra vida gracias a la purpurina y a las limaduras integradas en la pintura. Del retrato dijo Otto Hahn que V.D.K era una de esas señoras que, por mucho que las disfracen o las camuflen, el sueño se desliza por encima de ellas, como se desliza por el mundo sin alterar su plenitud indiferente.

Considerado el francés más próximo al arte pop, Raysse fue en 1960 uno de los miembros más jóvenes del Nuevo Realismo. Desde el año siguiente, dejó a un lado los montajes con objetos perdidos para elaborar un mundo “nuevo, aséptico y puro”, un enfoque que él mismo bautizó como “higiene de la visión”, y en el que descubrió la belleza. Para muestra, este rostro limpio al que la flor da vida.

Alberto Giacometti. Caroline, 1965

A Caroline se refería Giacometti cuando decía: Tengo una modelo que posa para mí por las noches: está aquí desde las nueve hasta medianoche o la una. Creo que, en dos años, solo ha habido cuatro o cinco noches en las que no ha venido a trabajar. Dicen que la fascinación entre ambos era recíproca.

Este lienzo, sin fecha ni firma e inacabado, es uno de los muchos que el suizo realizó como toma sucesiva, explorando las variaciones infinitas en la percepción de un rostro siempre cambiante, cubo de facetas múltiples. El material pictórico solo está presente alrededor de la cabeza y los hombros, formando una especie de caparazón. La energía converge en la bola oval de la cabeza, rostro vibrante que parece avanzar y retroceder.

Avigdor Arikha. Marie-Catherine, 1982

Fue el descubrimiento de Caravaggio en el Louvre el que hizo al artista e historiador del arte Avigdor Arikha renunciar a sus anteriores composiciones abstractas para dedicarse al retrato, la naturaleza muerta y el paisaje.

En 1979 el propio Louvre le encomendó comisariar una muestra temática sobre El rapto de las sabinas de Poussin con la colaboración de una joven conservadora de su Departamento de Pintura, Marie-Catherine Sahut. De la amistad entre ambos nacieron tres retratos: este es el segundo. La figura se inscribe en un rombo formado por su apabullante cabellera y el vivo de sus mangas cortas.

La firmeza de la mirada traduce la concentración de la modelo, obligada a permanecer inmóvil ante la ventana del estudio. No es difícil encontrar aquí ecos de Hans Holbein el Joven o Durero; destaca la luz ligeramente lechosa, la pincelada refinada y el cuidado contraste entre rosa y negro.

John Currin. La marroquí, 2001

Una mujer sonríe, vestida con la chilaba tradicional marroquí. Su nariz y su barbilla, protuberantes hasta la caricatura, y su mirada, dirigida al exterior del cuadro, pero, sobre todo, esos rutilantes tres peces sobre su cabeza aportan a este retrato una apariencia de locura, quizá de grosería.

La mezcla de estilos, géneros y referencias a la historia de la pintura es habitual en John Currin, que aquí yuxtapone lo oriental del título a las referencias a interiores holandeses de los siglos XVI y XVII.

Algo nos dice que subyace en esta obra un simbolismo oculto relacionado con la sexualidad, la locura o la muerte, sea la carne de los peces eviscerados, la mirada provocadora del personaje o su aspecto andrógino.