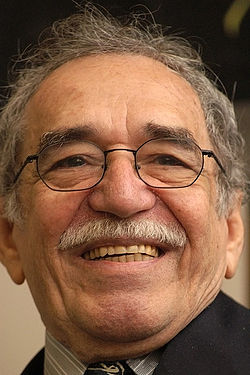

Hace cincuenta años Gabriel García Márquez publicó su mejor obra, la culminación de toda su producción anterior y la que Vargas Llosa llamó El Amadís de América: Cien años de soledad. En ella volcó sus recuerdos de infancia, sus conocimientos históricos y sus fantasías y supo contar con una fluidez inusitada los sucesos más inverosímiles: una epidemia de olvido, una ascensión al cielo, un hilo de sangre que sube hasta las casas, un fantasma amigo de su asesino.

Resumimos para quienes aún no seáis sus lectores: Cien años de soledad cuenta la historia de seis generaciones que durante un siglo vivieron en Macondo. Isabel y José Arcadio Buendía fundan la ciudad, intacta y virginal en principio, inaccesible a cualquier mancha de civilización. Paulatinamente va abriendo sus puertas al exterior: al gitano Melquiades, al corregidor, la guerra civil, el ferrocarril, la compañía bananera de explotación extranjera, la huelga, el abandono y la desolación.

Macondo es toda una geografía misteriosa y universal, omnicomprensiva, en donde se desarrolla la tragedia de América. Lo que ocurre es que, junto a la aventura colectiva, los personajes van acompasados en sus vidas propias como gigantes impotentes ante el paso del tiempo y la muerte. La base común que sustenta y unifica su disparidad de conciencias es la soledad.

Pero 1967 es también el año en que Julio Cortázar publicó su libro de cuentos Todos los fuegos el fuego. Los relatos breves eran su género preferido, en el que nos adelantaba o retocaba, con la brevedad de un flash, las mismas preocupaciones que trataba con más detenimiento en sus novelas largas. Si en sus primeros relatos cultivaba un esteticismo distorsionador de lo real para captar la cara oculta y sorprendente de lo cotidiano, en los siguientes se ocuparía cada vez más del sentido del hombre, fundiendo sus preocupaciones estéticas (sobre la relación entre obra, lector y creador) y las metafísicas (sobre el problema de la autenticidad).

Y en las mismas fechas, el mexicano Carlos Fuentes condensaba todas sus experimentaciones formales y estructurales de su obra anterior en Cambio de piel.

Mito, lenguaje y estructura: así definía el autor la novela actual. En esta obra, cuatro personajes (dos parejas), cuyas relaciones se mueven en terrenos ambiguos, realizan un viaje juntas desde México a Cholula. Con un procedimiento de happening, porque la novela está dedicada a Cortázar, con puntos de vista que cambian continuamente y con dislocaciones lingüísticas y estructurales, Fuentes describe una sociedad a la deriva. Finalmente, cuando unos monjes usurpan el rol a los protagonistas, los lectores nos encontramos ante un retorno circular imbuido de pesimismo.

De este mundo de locura irresistible no se escapa ni el narrador -parece ser que era el taxista que perseguía a las parejas-, que termina en el manicomio de Cholula.

De 1967 data también la novela de Miguel Ángel Asturias El espejo de Lida Sal; una de esas obras en las que reivindicaba sus raíces relatando leyendas de su pueblo en una prosa embriagadora y sugestiva. Ese mismo año el guatemalteco recibió el Nobel, por narrar viejos temas con perspectivas sorprendentes y distintas y por crear una simbología mítica en la que caben mitos universales y autóctonos en una concepción maniqueísta de un mundo repartido entre la luz y la tiniebla.

El bien o mal llamado boom latinoamericano es un fenómeno del que casi todos reniegan, pero que a la vez admiten. Razones comerciales aparte, es evidente que en torno a los sesenta se produjo en Latinoamérica una eclosión novelística sin precedentes, en cantidad y calidad.

El Nobel concedido a Asturias supuso cierto espaldarazo internacional a aquella etapa dorada. Es difícil fecharla estrictamente, pero sí es más fácil entender que estas novelas ampliaron el mundo de lo real maravilloso. La temática se universaliza, del campo a la ciudad, de lo individual a lo social, sin renunciar por ello a los presupuestos locales que, en cada caso concreto, determinan la textura específica de cada novelista.

Lo mismo sucede con la estructuración y el lenguaje. Se buscan con afán nuevas formas atrevidas y audaces, aptas para una simbología mítica presente en relatos que se mueven entre el sabor rancio de ambientes antiquísimos y cargados de magia e historia y los acontecimientos más actuales de un pueblo que busca su identidad. Son fruto de un periodo marcado por los pasos hacia delante y hacia atrás en cuanto a la expresión de la propia libertad.