Hace un tiempo hablamos en esta sección de la presencia de la montaña en la pintura europea y comenzamos citando al pintor y tratadista holandés del siglo XVII Samuel van Hoogstraten, quien recomendaba representar terroríficas vistas de las cumbres suizas a los artistas que buscaban lograr que el ojo del espectador mire y admire.

Este rebobinador es para quienes le hicieron caso en el siglo XIX y, seguramente, el trono entre los paisajistas alpinos sea para François Diday, por cuyo taller pasaron algunos de los mejores pintores de Ginebra. Excelente y fino artista de las cotas altas, cultivó un efectismo suave en composiciones con elementos clásicos y románticos: pastores o peñas en primer término, con luz si la montaña era oscura o en sombra si estaba iluminada, buscando el contraste pero manteniendo la armonía.

Sus seguidores abordarían este asunto con un tono emocional, presente no tanto en los motivos o anécdotas estudiados como en el tratamiento estético de la naturaleza. Podemos considerar que con Diday nació la especialización en temas alpinos propia de la escuela pictórica suiza, y el ascenso hasta los hielos que aparecen en lo alto de sus cuadros será tema repetido en sus seguidores y en los alumnos de estos.

Para Diday, la montaña fue una suerte de gran decorado, un monumento gigante y casi inaprensible, un reino aparte, y jugó con planos y efectos lumínicos para potenciar su vertiente sublime y agreste, contrastando lo amable y lo rudo a través de senderos, prados, cascadas, arboledas o granjas. No es raro tener la sensación de que nos gustaría viajar a esos lugares.

Fue su discípulo Alexandre Calame, también suizo y amante de la naturaleza ajena a la domesticación: cimas nevadas, bosques oscuros, rocas escarpadas, valles solitarios, lagos profundos… de lo grandioso, en definitiva. Por sus pinceles pasaron el Cervino, el Monte Rosa, el Jungfrau o el Mont Blanc (y alguna escena más plácida también); en cualquier caso, representó casi todos los grandes temas que podemos esperar de un pintor de los Alpes, a cuya celebridad, a su modo, contribuyó.

Sus imágenes destacan, además, por su dinamismo, presente a través de elementos naturales como el viento, los celajes o el agua que corre. En este sentido, sus apuntes son aún más sueltos y ágiles que pinturas más elaboradas y en Leçons de paysage reunió litografías que, efectivamente, son lecciones magistrales, porque él también fue maestro de pintores, muy relevante en la escuela paisajista de su país.

Portentosas y detalladas imágenes glaciares nos legó también Samuel Birmann, como las de Chamonix en 1823 o Grindelwald en 1826; en el primer enclave grabó un álbum de recuerdos donde aparecen el Mont Blanc, la Mer de Glace, la fuente del Arveiron… desde una perspectiva realista -era hábil en las topografías- pero sin renunciar a ciertas concesiones a la fantasía. Realizó una plancha con los hielos alborotados del glaciar de Bossons que llama nuestra atención por el caos frío que contiene: las placas se abren en un abanico de láminas y agujas sorprendente y se añade en primer plano, para conferir escala, las anécdotas menores de un cazador apostado tras unas rocas y unos rebecos huyendo cuesta abajo.

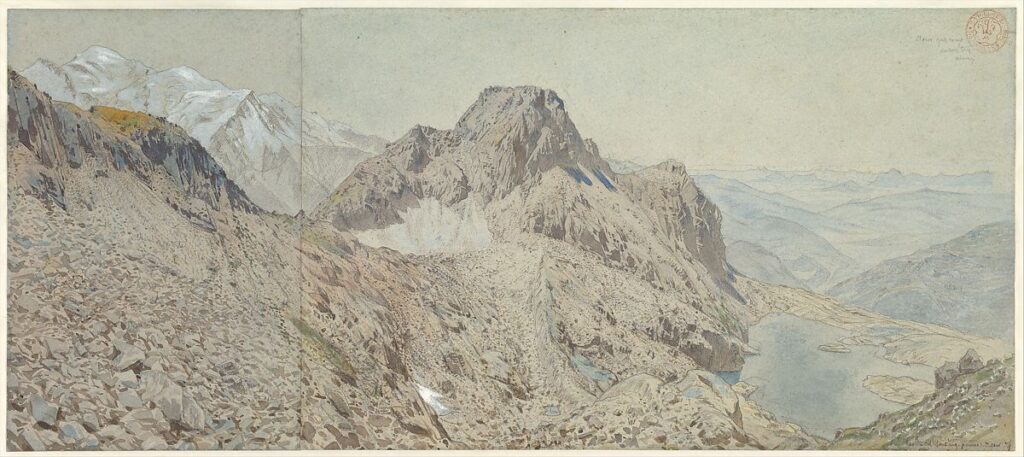

El resultado es un grabado de efectos entre lo primitivo y lo abstracto; en contraste, su acuarela de la Aiguille Verte, de colorido suave, ofrece una precisión casi fotográfica y el grabado Vue prise du Jardin presenta un paisaje estilizado para acentuar la sensación de un mundo salvaje, distinto y apartado, de nuevo con sus rebecos en la soledad del marco del Mont Blanc y con el logro estético de una belleza polar.

Hubo también un arquitecto, estudioso de la Historia del Arte y restaurador de monumentos, que igualmente pintó los Alpes con calidad notable: nos referimos a Viollet-le Duc, quien recorrió en su juventud los Pirineos para ensayar el dibujo natural y nos dejó ya obras memorables de sus montañas. Además, redactó y dibujó un libro para Hetzel, el editor de Julio Verne, que se llamó Histoire d´un dessinateur. Comment on aprend a dessiner, en el que mostró lo metódico que consideraba él ese aprendizaje: atendió a la geometría contenida en la hoja de un árbol, a la construcción de maquetas a escala y a la observación del paisaje sobre el terreno, el pirenaico, el alpino o el Etna.

Analizaba, ajustaba y representaba la estructura de las montañas devolviendo al motivo, más que una capacidad técnica, una respuesta estética. En el fondo, como restaurador de edificios antiguos, no le resultaba inédita la perspectiva de interpretar el pasado de esas “ruinas” naturales para entender su morfología original y su mayor o menor erosión; además, la relevancia adquirida por la teoría glaciar de Agassiz desde mediados del siglo XIX le permitió explicar el modelado de los paisajes del Mont Blanc, aún glaciados en el interior del macizo. Podemos decir que su actividad en el terreno atendió tanto a lo científico (geología y cartografía, que estudió en Le Massif du Mont Blanc) como a lo artístico, con numerosos dibujos y pinturas.

Podríamos distinguir, en algo las avanzábamos, dos etapas montañeras en Viollet: la pirenaica que prosiguió en el Etna, aún formativa, y la alpina o madura, desde 1868. Subía por itinerarios difíciles o peligrosos y aplicaba su buena técnica de dibujante al representar roquedos, glaciares y neveros en imágenes que recogen hasta la sorpresa la realidad de la alta montaña. Su conocimiento de la geomorfología quedó especialmente claro en un dibujo a lápiz con las fisuras en marcados romboedros inscritas en la masa rocosa que también generan, en lo alto, las formas astilladas de las Aiguilles de Charmoz, Blaitière y Plan, y en una acuarela y un gouache del sector de Bois, con la comparación del mismo paisaje durante y después de la glaciación.

Decía Le Duc que había que había que ser precisos, pues nada en la naturaleza está dispuesto al azar: hay que marcar primero las líneas maestras y luego los accidentes; en el fondo, creía en pintar las montañas como rostros y seguramente también que el mirar detenido permitía encontrar un orden intelectual donde otros solo ven caos.

Entre los pintores suizos de montaña particularmente creadores debemos hablar, sin duda, de Ferdinand Hodler, artista expresivo, de trazo muy original, que cultivó un estilo personal sin ningún amaneramiento. Si pintaba en azul, todo el lienzo en el fondo lo era: monte, nube, lago; si trabajaba en sienas, estos dominaban los peñascos, contrastando con el azul fuerte del cielo y de las sombras del glaciar, con masas simplificadas y trazos rudos.

Fue un artista de muchos géneros, no solo de paisajes, y siempre con marcada personalidad: iniciado en la pintura suiza de montaña consagrada, viró hacia el simbolismo pictórico, teorizó sobre el paisaje y desarrolló un arte innovador. No acudió a naturalezas perdidas, sino que pintó lo conocido de manera distinta y trabajó el color con energía.

Tampoco podemos dejar de mencionar a Giovanni Giacometti, padre de Alberto, natural de Stampa, en los Grisones. Poseyó un original sentido del cromatismo y desarrolló un manejo fino de la nieve, de árboles, prados o cordilleras. Valloton también supo dar personalidad propia a sus obras con contornos contrastados y colores recortados, como en la técnica del cuarteado en la cartelería; no fue estrictamente un pintor de montañas, que abordó ocasionalmente, pero sus obras de tema alpino, sus grabados de los picos Cervino, Jungfrau y Breithorn, el glaciar del Ródano y pinturas como la de Zermatt, la alta montaña nevada, son muy acertadas.