Fue a fines del siglo XIX, tiempo de rupturas y avance de vanguardias, cuando, como es sabido, los artistas comenzaron a ganar libertad para decidir sus temas, presupuesto que llegaría a su máxima expresión en el siglo XX con quiebros en forma y narración. Y no resultó extraño que, en su más o menos cierta o postural bohemia y su deseo de ampliar miradas, algunos autores se fijaran en los gitanos como colectivo teóricamente incompatible con muchas de las normas que regían, sobre todo entonces, la vida en común.

En el contexto español, aunque no solo, fueron numerosos los pintores que se acercaron a ellos desde la tradición, la vanguardia o una suerte de comunión de ambas, en buena medida por el interés por lo exótico o lo marginal fraguado en ese tiempo decimonónico y por el legado romántico de costumbrismos y tipismos, un repertorio que también se extendió a lo musical. Hay que incidir en que sus visiones de este asunto eran, justamente eso, visiones: la idea de lo gitano es configurada desde la representación y, por tanto, desde la interpretación y, en mayor o menos grado, la fantasía; sus gitanos eran modelos y, en ocasiones, este tema era fundamentalmente la excusa para el desarrollo de un lenguaje propio que distinguiese al artista por la forma, más que por el contenido. En este punto podemos acordarnos de Mariano Fernández, llamado Chorrojuno (chorro de humo, por su piel oscura), que se dedicó al posado y se refería a sí mismo como Príncipe gitano y Modelo de Fortuny.

Rusiñol también lo retrató, en el capítulo dedicado al Sacromonte en su libro Impresiones de arte (1897), y Fortuny, que trabajó en Granada de 1870 a 1872, se fijó igualmente en el gitano Heredia o en Carmen Bastián, que aparece en Bohemia bailando en un jardín, en Granada (hacia 1872). En sus imágenes de entonces se detuvo, sobre todo, en individuos que por su aspecto contribuyeran a generar impresiones pintorescas, ligeramente estridentes; en el caso de ese lienzo con Bastián, destaca por su composición aparentemente precaria, sus pinceladas vibrantes y el aspecto abocetado de la figura junto a ella. La trama y superposición de esas aplicaciones de color, que proporciona un dinamismo extraño, la encontraremos también en ciertas obras de Sorolla.

Participaba Fortuny de una tendencia que aproximaba pintura y escultura a medida que el arte se alejaba de sus referencias naturales; de ella también emana La bailaora de Mariano Benlliure: su danza era un motivo recurrente, una excusa para la captación del movimiento, preocupación evidentemente asociada a la escultura desde el periodo barroco. Pierde aún mayor solemnidad el flexible Torso de gitano o de gitanillo de Pablo Gargallo (1924), de pretensiones a la vez tradicionales y vanguardistas; el aragonés fue artífice, asimismo, de una Máscara de gitano en 1920 y una Pequeña bailarina española en 1927, en chapa de cobre; la última puede resultarnos una traslación más moderna de la pieza de Benlliure.

Retomando esa pintura que remite fuertemente a la escultura, lo que no quiere decir que se desentienda de la plasticidad propia de su medio, hay que mencionar a Zuloaga, enraizado en la tradición de los pintores barrocos españoles, de Zurbarán y Ribera. Su Cristo de la sangre (1911) contiene en su capa roja un deliberado homenaje al extremeño, como lo hay a Ribera en la factura y la superficie pictórica, mientras el colorido, la disposición de las figuras y el paisaje remiten a El Greco. La fuerza expresiva de su obra, sin embargo, no tenía tanto que ver con su modo de pintar como con los asuntos abordados y estos derivaban de su visión del carácter español y de la descripción del paisaje. Se interesó, igualmente, por los gitanos: Baile gitano en una terraza de Granada (1903) reúne la fachada de las viejas ciudades de nuestro país y el sentimiento apasionado, sin sensiblería, de ese pueblo.

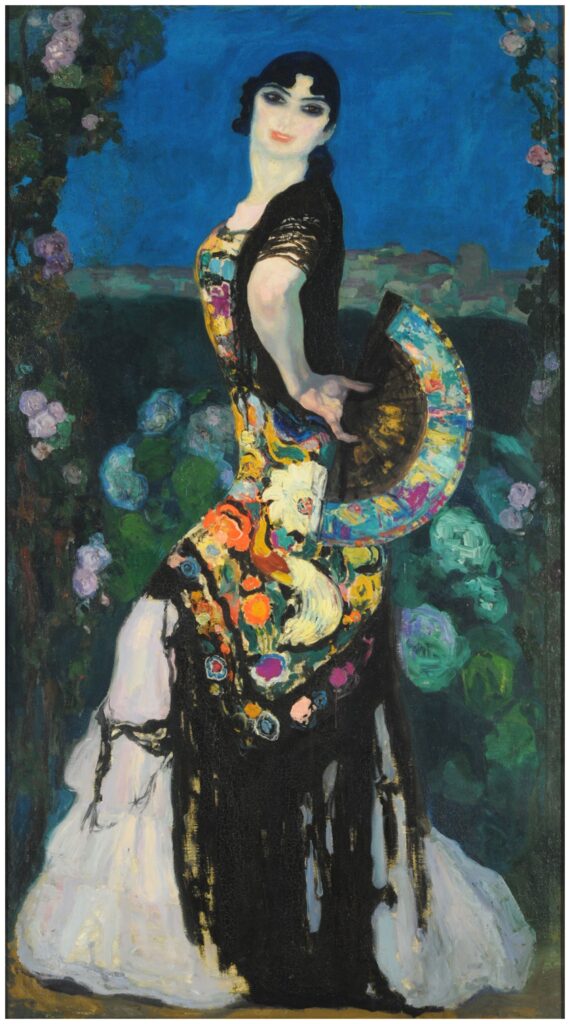

Anglada-Camarasa, por su parte, fue un asiduo cultivador de lo gitano: pintó un buen número de maternidades, tiernas o dramáticas; varias figuras sueltas, algún desnudo, escenas de baile o la serie formada por Andares gitanos, Gitanas con perros y La gitana de las granadas (1902-1904), manifestaciones de las cualidades rítmicas y musicales que, consideraba, debía poseer toda buena pintura. Al contemplar su Vieja gitana con niño, una maternidad pese a las apariencias, es posible evocar la convulsión de formas de Munch; la apariencia de estas piezas es, a la vez, vigorosa y suave.

E inevitable resulta mencionar a Isidre Nonell, en cuya producción se aprecia una constante atracción por los gitanos y por el mundo de la marginación en general, en conjunciones realmente originales entre fondo y forma. Sus pinceladas, en trazos cortos y paralelos, modelan como el palillo del escultor, y sus gitanas rara vez tienen rostro, son más bien anónimas pese a que las singularice con nombres y apodos como Dolores, La Manona, Amparo, La Trini… Cuando se llaman Consuelo o Soledad (Dolores o Amparo), parecen querer decirnos algo más; en cualquier caso, se trata de figuras silentes ajenas al tratamiento de lo gitano más frecuente entre los artistas de entonces, más bien resultan arquetipos de miseria y de lo que gira en torno a ella, pues no nos hablan de amor, deseo, libertad, fiesta ni baile.

Huelga decir que a Nonell le costaba mucho vender sus cuadros; menos difícil lo tuvieron Rusiñol y Casas. El primero recaló en Granada entre 1895 y 1896 y allí pintó su Gitana del Albaicín, cuyo simbolismo ha de entenderse como deseo de explorar dimensiones emocionales. La belleza triste del paisaje lo cautivaría y la modelo se fija, melancólica, en jardines seguramente bajo la luz de la mañana. Pervive en esta imagen cierta visión de artista viajero, de turista de su siglo, todavía romántico.

Se encuentran relativamente próximas a esta pintura algunas del citado Casas, su amigo, que realizó en 1906 una preciosa Gitanilla de gran finura, y a ambas las supera en alegría la España blanca de Sorolla, que no pintó numerosos gitanos pero alguno sí: en Sevilla captó a Joaquina la gitana (1914) o a María la guapa, fresca y bella antes de iniciar un baile.

Rodríguez-Acosta, por su parte, fue un pintor muy complejo y extraordinariamente dotado, autor de varios lienzos de tema gitano (Gitanos al sol, Gitanillos, La Gavirra, Gitanos del Sacromonte); la obra de López-Mezquita rezuma sentimiento dramático (lo siniestro inunda El velatorio, de 1910, una vigilia a la par que una fiesta, con cierto aire grotesco, protagonizada por gitanos del Sacromonte) y pleno de gitanas se encuentra el imaginario de Julio Romero de Torres, que en el fondo no pintó mujeres reales sino ideales concretados en muchas de ellas, y escenas de amor místico contaminado de erotismo, misticismo y ambigüedad.