Todo fue según lo previsto hasta que la batuta saltó por los aires. Nunca en veinticinco años le había ocurrido y le entró tal apuro que se echó a llorar. Adiós batuta, adiós control. Se le veía tan acongojado que mucha gente del público también lloró por él; lo que nadie entendió fue por qué no le dieron otra batuta y ya está. No sabían que no podía ser otra y que cuando la suya se rompió Gustavo no podía volver a dirigir.

Entonces tuve mi oportunidad y sentí que fuera en esas circunstancias, pero, ya sabéis, las ocasiones vuelan. Me había preparado durante siete años y nunca supuse que tendría que estrenarme con un Shostakovich pero, no sé ustedes, yo no puedo rechazar trabajos. Aún así, pese a dolerme por Gustavo y comenzar con partituras endiabladas, estaba alegre. Por fin tenía una batuta en la mano, una orquesta delante y un público detrás. Y me encontraba tan pletórico que sonreí, primero; reí para mis adentros, después, y rompí a carcajadas, al final. A carcajada limpia.

Cuando la octava sinfonía entraba en depresión, en el cuarto movimiento, y yo debía acordarme de los pesares que Stalin hizo pasar a Shostakovich, en él durmiendo vestido, con la maleta hecha y el cuello en tensión esperando la detención, de mí salían carcajadas macabras, casi como las del final de Thriller. Todavía no entiendo quién las puso ahí (en mi boca).

La orquesta me miró condescendiente; ninguno ha debido pasar por alto que yo soy raro. En los ojos de algunos había, aún así, un punto de miedo, ese que significa: hoy esto no pasa de aquí, mañana no sabemos por dónde saldrá. Y encima ahora nos dirige.

La orquesta me miró condescendiente; ninguno ha debido pasar por alto que yo soy raro. En los ojos de algunos había, aún así, un punto de miedo, ese que significa: hoy esto no pasa de aquí, mañana no sabemos por dónde saldrá. Y encima ahora nos dirige.

A lo mejor no os habéis dado cuenta de esto, pero los raros tenemos un talento: sabemos cuándo los demás han comenzado a darse cuenta de que lo somos, cuando empiezan a hablarnos con otro tono y a mirarnos de otra forma. Y otro más: cuando vemos rareza en los otros nunca los hablamos ni los miramos así, porque conocemos en carne la incomodidad. No os voy a mentir: lo que pensara la orquesta me da igual; sé que, risas aparte, lo hice bien.

Pero cuando me giré hacia el público sentí frío en la espalda. Ellos no me miraban con condescendencia ni de medio lado: había horror en sus ojos. Como si hubiera matado a alguien con mi espada-batuta, no me hubiese manchado, hubiera salido del crimen limpio y engominado y luego hubiera desviado las culpas a un inocente.

Los aplausos tardaron cinco minutos interminables en empezar y uno escaso en acabarse. Fue Gustavo quien tuvo que romper el hielo: él debe saber qué se siente cuando el público no responde. Bien mirado, no estuvo mal: así todos pudieron darse cuenta de que seguía vivo y de que no había sido yo el causante de que perdiera su batuta porque entonces me odiaría y no podría aplaudirme.

El gesto me tranquilizó. Es un tipo con clase, pensé. Hasta que, cuando dejó de aplaudir, tuvo un ataque de tos estrepitoso, cayó en su butaca y perdió el color de sus mejillas siempre encarnadas, cuando no por el vodka por la vergüenza.

Bajé corriendo a intentar ayudarlo, sabiendo que lo suyo no tenía solución. Ya no puedes esperar nada cuando la batuta te abandona, aquí lo sabemos todos. Tuve que acercarme al patio de butacas por las escaleras secundarias. Era incapaz de controlar un ataque de risa insano que me hizo tener que  ir al baño y que heló la sangre al violoncelista, incapaz de reaccionar al verme en el pasillo.

ir al baño y que heló la sangre al violoncelista, incapaz de reaccionar al verme en el pasillo.

Efectivamente, cuando llegué a su asiento Gustavo ya descansaba en otro lugar, con su cara beatífica. En realidad él también sonreía, pero nadie se atrevió a decirlo.

Todas las vidas empiezan y terminan, eso es lo de menos; olvidaos de Gustavo, solo perdió su batuta. Shostakovich fue bien interpretado y yo llevo la mía bien guardada en un bolsillo interior de mi chaqueta, en un estuche dorado. Para que no se me escape y para que sepáis que, aunque me miréis como Frankestein redivivo, como a un perro verde y a cuadros, quien ríe el último ríe, con diferencia, mejor.

Me aseguro de tener cuidado dirigiendo, siempre que puedo, adagios y no danzas húngaras, y pegando mi batuta, mi bastón de mando, con celo extrafuerte a la palma de mi mano. No he vuelto a tener ataques de risa como el que me poseyó en mi primer Shostakovich, pero mis colmillos son ahora más afilados, me ha salido un remolino de canas sobre la frente y a veces os miro como los reptiles, sin pestañear y como si fuerais transparentes.

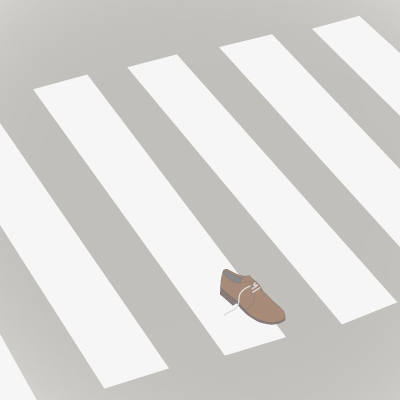

Si sois medianamente inteligentes, no querréis nada de mí cuando acabe el concierto. No tuve nada que ver, pero al pianista que me llamó Gustavo Segundo en un grupo de whattsapp lo atropellaron en un cruce hace dos días. A mí hay que saber buscarme los acordes.