Para cuando el grupo expresionista alemán Die Brücke se trasladó a Berlín, en 1911, Emil Nolde ya lo había abandonado. En 1907 escapó a él y desde entonces fue siempre un solitario que se dejó orientar, eso sí, por Gauguin, Munch y Van Gogh. Al noruego, además, lo había conocido en Berlín en 1906, mientras preparaba decorados para Los espectros de Ibsen. Al año siguiente, tras distanciarse de El puente, él se encontraba en Bélgica, donde sabemos que contempló obra de Van Gogh y Ensor, y este último se convertiría en otro de sus referentes.

En esta época Nolde pinta obras que contenían el germen de su posterior desarrollo; su acuarela de un ocaso en 1908 puede considerarse un primer paso seguro de este artista alejándose del impresionismo vigoroso de su país, que tuvo sus mayores exponentes en Liebermann, Corinth y Slevogt.

Él era alemán del norte, y como sus amigos de Die Brücke, se sintió atraído por lo salvaje y primitivo. Como Kirchner y Pechstein, estudió los fetiches negros del Museo Etnográfico de Dresde, y como otros expresionistas, y también como su admirado Gauguin, viajó a países exóticos. Pero su modo de entender lo primitivo trascendía la mera búsqueda de un estado de pureza y de vida desvinculada de las normas sociales; él concebía su descubrimiento como el de lo primordial, el de la primera sustancia del universo.

Para él, el arte popular o el de los pueblos primitivos son sugestivos porque en ellos lo esencial se nos comunica directamente, sin mediación de las convenciones. También sentía así la naturaleza, y decía: El gran mar fragoroso está aún en su estado primordial, y el viento, el sol, y hasta el cielo estrellado todavía son casi como hace cinco mil años. Ojalá pudiésemos hoy decirlo con tanta convicción.

Concebía el descubrimiento de lo primitivo como el de lo primordial, de la primera sustancia del universo

Nolde sustituye el universo recorrido por ondas de energía de Van Gogh por otro que parece recién salido del caos primigenio: la tierra y el cielo, o el cielo y el mar, se unen en abrazos turbios en los que estallan fogonazos rojizos, llamaradas amarillas inesperadas, y la naturaleza parece dilatarse. Es clave en su obra un sentimiento trágico de la naturaleza, plasmado mediante tonos a los que él quería dotar de vida propia, que fueran plañideros o reidores, cálidos y santos, como canciones de amor y de erotismo, como cantos y espléndidas corales.

Pero iba más allá: Al pintar hubiera querido que los colores, a través de mí como pintor, se desarrollasen en la tela con la misma consecuencia con que la naturaleza misma crea sus figuras, como se forman los minerales y las cristalizaciones, como crecen el musgo y las algas, como bajo los rayos del sol debe entreabrirse y brotar la flor.

Sus manchas de colores intensos se expanden por los lienzos, y en ellas condensaba, en sus palabras, los gritos de miedo y de dolor de los animales, y también la exaltación de su furor creativo.

Entre aquella acuarela de un ocaso de 1908 y sus pinturas de naturaleza de 1916, podemos decir que completó la evolución de sus paisajes. En los años posteriores solo continuó la estela de las intuiciones que desarrolló en esos años.

El esquema de estos paisajes es simple, el holandés: horizonte bajo y cielo alto; así trabajaron Ensor y, más tarde, Permeke. Pero si en estos hay un tono de grandeza épica, en Nolde prevalece el misticismo nórdico, en crudo. No hay nada en estas obras de la lógica descriptiva del pasado. La inspiración transita aquí por los caminos trazados por la intuición: las pequeñas categorías que estructuran lo real no aparecen; nos encontramos ante regiones indiferenciadas donde solo parece haber sangre, odio, terror y muerte, las potencias que unen el hombre a la naturaleza.

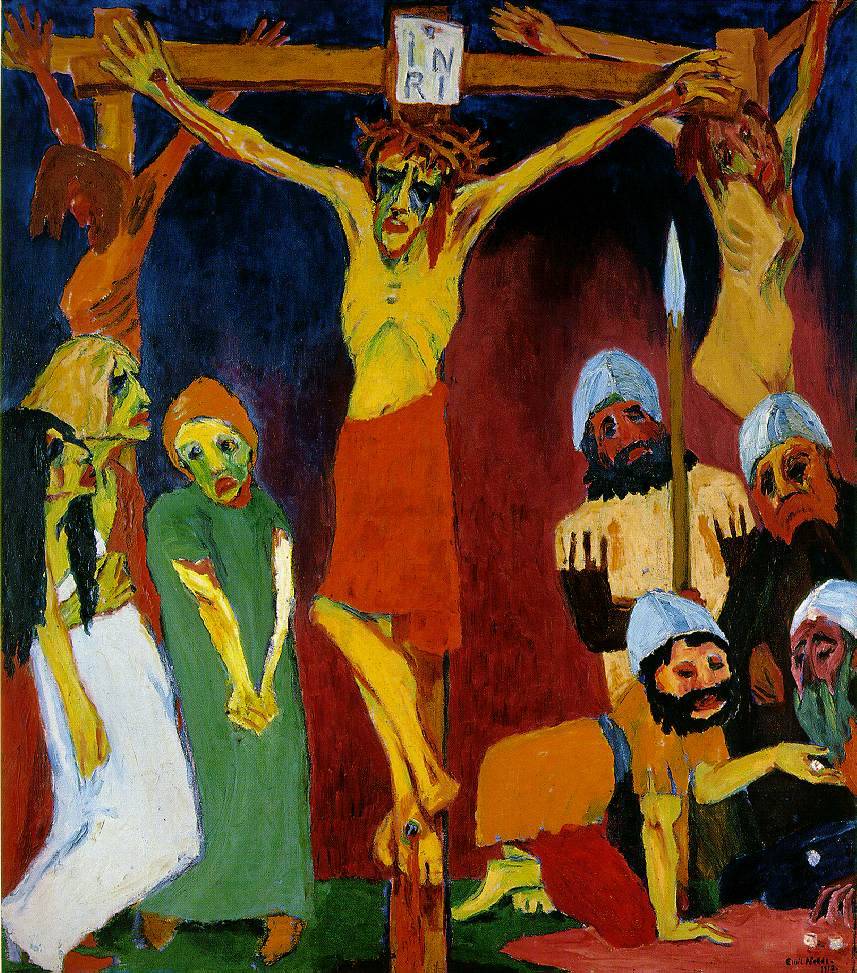

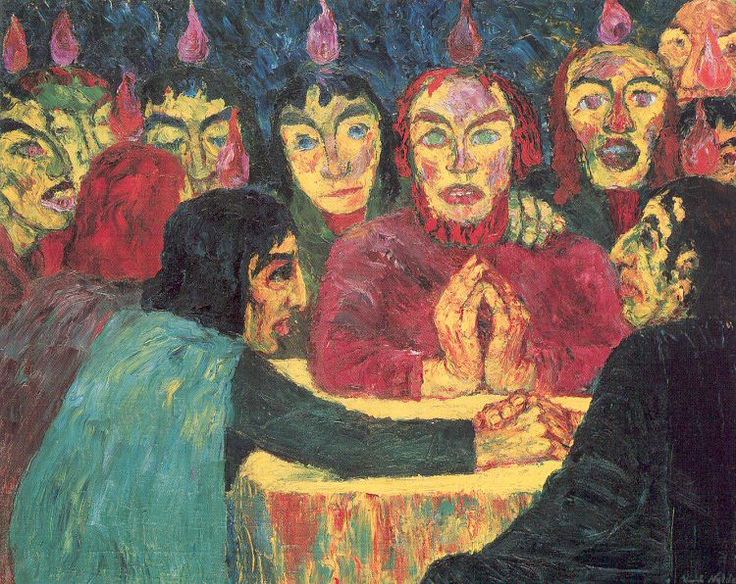

Junto con los paisajes, seguramente lo mejor de su obra, que pintó con parecida intensidad hasta su muerte, Nolde realizó también pinturas figurativas, sobre todo después de 1909, tras padecer una grave enfermedad. En principio se trataba de cuadros de tema religioso.

Son anteriores al viaje a Bélgica del que hablábamos al principio, pese a que en ellos parece percibirse el eco grotesco de Ensor. Sabemos que en 1899, cuando Nolde estudiaba en la Academia Julian, salió en París un número de la revista La Plume dedicado por completo al belga, y es probable que él lo viese; también que conociera La entrada de Cristo en Bruselas, datada el año anterior.

Pero, al margen de sus afinidades formales, estas obras de Nolde son muy distintas a las de Ensor. La Cena, Pentecostés, Cristo y los niños, Cristo en el infierno o el tríptico Santa María Egipciaca y demás pinturas de tema bíblico del germano pertenecen a su inspiración mística en la misma o mayor medida que sus paisajes.

Su visión de lo grotesco no tiene relación con el moralismo sarcástico del belga, sino que hunde sus raíces en el misticismo teutónico medieval. De hecho, él siempre insistió en el hecho de ser alemán, incluso cuando pintaba los paisajes de las islas y los mares del sur, así que podemos pensar que en sus obras de tema religioso hay una especie de ascendencia ancestral.

Ejecutadas con pastas cromáticas acres, casi febriles, con verdes marchitos, rojos intensos o violetas un tanto lívidos, nos hacen pensar en el también alemán Heine cuando se refería al romanticismo como una repugnante mezcla de locura gótica y de falsedad moderna. Pero la falsedad la matizamos, porque de esas exacerbadas iconografías expresionistas se desprenden una turbación y una desazón profundas. Los personajes expresionistas de Nolde, si gritaran, nos advertirían de que no creyésemos a esta civilización.

Manejando un contenido fluido sin medida racional, el alemán tendía cada vez más a un modelo exclamativo, sin narración ni desarrollo. En su afán por plasmar lo primordial también había sitio (aunque raramente) para la alegría, aunque esta fuera muy distinta a la felicidad naturalista de Pechstein. Estalla con un clamor salvaje y resulta tan turbadora como la angustia.