Honoré Daumier tardó mucho en alcanzar reconocimiento por parte de los críticos, y aún hoy muchos son reacios a citarlo entre los grandes artistas del siglo XIX francés. En su época se difundió sobre todo su producción litográfica que, al ser fruto de un medio de reproducción mecánica, no siempre se entendió como arte en sentido estricto; es más, llegó a pasar por la cárcel a raíz de sus sátiras políticas, su trabajo no se exhibió en el Salon y vivió sus últimos años en una miseria total.

Hablamos de un pintor extraordinario que también fue escultor y que, aunque no logró seducir a crítica y público, sí consiguió el aprecio de los artistas, de sus contemporáneos y de los posteriores: fue, por ejemplo, fuente de inspiración clara para José Gutiérrez Solana.

No tuvo la formación habitual de un artista plástico, pero sus primeras obras, datadas en la década de 1830, se adelantan a Courbet por su realismo, el movimiento que propondría una modernización de los contenidos para que el arte comenzara a plasmar la realidad contemporánea y sus asuntos más triviales.

Daumier conoció la revolución de 1830, que supuso el triunfo del liberalismo burgués, y la de 1848, que terminó con la Europa de la restauración, y llevó su mirada hacia el mundo cotidiano y las clases sociales desfavorecidas, fundamentalmente el proletariado urbano, con una intención crítica.

Realizó una crónica de la vida urbana, fijándose en los recovecos de la marginación social y en la tipología de personajes que poblaban ese mundo, creando una manera propia de representarlo eficazmente a través de imágenes sintéticas, a menudo litografías, habitadas por personajes profusamente descritos en sus actividades y en su carácter moral, como hacía Balzac en sus novelas.

A sus Noctámbulos (1847) los situó en un marco urbano. Baudelaire se refirió a estos individuos: al paseante que camina por la ciudad como si esta fuera una paisaje. Este tipo de dibujo y de personajes antes no tenían presencia en la representación artística: dos flâneurs, quizá artistas, caminan de noche por la ciudad y no apreciamos sus detalles, solo sus rasgos básicos, siendo, eso sí, reconocibles su condición social y edad.

En Baño de las muchachas (1847) nos enseñó Daumier un río urbano -en aquella época se canalizaron las aguas y se extendió su uso cotidiano para la higiene y para el trabajo de las lavanderas-. El pintor ofrece una perspectiva social y filosófica de la vida en la urbe moderna previa a la potabilización y canalización de las aguas, también de la vida en sí y de los movimientos sociales. Su técnica es sumaria, deja a un lado los detalles pero aplica cierta precisión naturalista.

Una joven se remanga la falda: podemos identificar su edad aproximada y su fisonomía; de las demás mujeres solo vemos su masa corporal sin detallismo.

También en Antes del baño las siluetas a contraluz descubren los personajes y su condición social: es clara la eficacia de Daumier a la hora de penetrar en la esencia de figuras y actos con los trazos precisos.

Su posterior Alegoría de la República (1848) contrasta con La libertad guiando al pueblo de Delacroix, que también tiene un carácter moderno e implica una muestra de rebeldía social anticlasista. En ambas aparece una Madonna con la bandera republicana, pero Daumier no la pinta en un escenario urbano, sino sentada, con dos niños mamando en sus pechos, los hijos de la patria. Una fuente esencial en esta obra de Daumier es Miguel Ángel, un artista que en el siglo XVIII perdió una proyección que sí se le ha dado en la época contemporánea atendiendo a su dibujo vigoroso y expresivo que, además de a Daumier, interesó, entre otros, a Gericault.

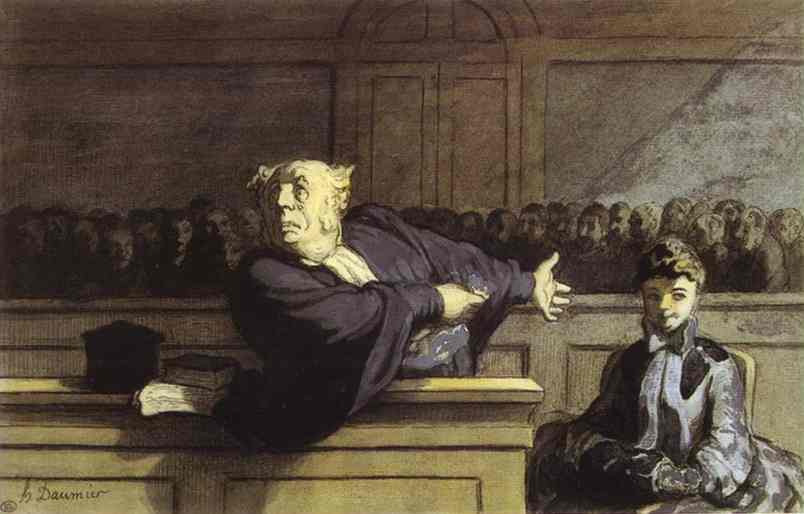

Su serie de abogados, también de 1848, es interesante porque atiende al desarrollo del Nuevo Régimen, que se articula en función de la ley penal, y sobre todo de la civil, así que la profesión de la abogacía tuvo mucho desarrollo en el mundo contemporáneo y su poder burocrático-jurídico generó muchas críticas. En torno a ellos creó imágenes satíricas formidables: a través de estos personajes y de la plasmación de abusos judiciales extrajo una radiografía moral de la sociedad contemporánea en su conjunto.

Estaban de moda a mediados del XIX las series de franceses, o españoles, vistos por sí mismos, en un esbozo de sociología, muchas veces en formato de grabado. En este sentido, Daumier no crea una tipología ideal estática sino una cinemática social, con personajes en acción desarrollando sus tareas.

Otra tema típico de la vanguardia, y presente en Daumier, es el de las gentes del circo: volatineros y saltimbanquis que recorren pueblos y barrios, familias miserables ambulantes que montando un centro de atención móvil obtienen limosna… Un mundo de desasosiego al que dota de gran fuerza. Watteau también abordó el tema (Gilles), pero Honoré lo estudió de forma más amplia y ambiciosa.

El contraluz le sirve para diseñar las figuras (incidiría en el arte posterior) y su sistema de narración y diseño es nuevo: un niño desnudo lleva una silla encima; se busca captar la personalidad y el estigma social a través del cuerpo. Los trazos son gruesos y la pintura, matérica, y destaca su manipulación de la luz, clave en la modernidad.

En Los fugitivos (1849) homenajea de forma evidente a Goya. La multitud huye en el crepúsculo en dirección contraria al viento, lo que añade dramatismo a la escena. La gama de siluetas recuerda a las sombras chinescas y tras obras como esta subyace una filosofía política: describe Daumier la manipulación de las masas, las deportaciones, los cambios sociales del mundo contemporáneo.

Por su parte, en Ninfa perseguida por un sátiro (1850) añadió un toque de sensualidad brutal a un tema tradicional. Una campesina huye del violador que la persigue y la luz rebota en sus senos. Daumier hace guiños al pasado, aunque no de forma académica (sabemos que fue asiduo visitante de museos); los realistas recuperaron la libertad de trazo de la pintura galante, lejana al realismo óptico prerrafaelita. Las pinceladas son rápidas, y los rasgos nerviosos, y la naturaleza está rigurosamente abocetada.

La conocida El fardo es una nueva crónica social urbana: una lavandera arrastra un pesado cesto mientras una niña se agarra a sus faldas, luchando contra el viento; se contrabalancea por el peso. Con pocos rasgos indica extraordinariamente el drama, el esfuerzo. Esta silueta de una madre joven sobre una pared iluminada repercutió en Toulouse-Lautrec, Picasso y otros artistas del siglo XX. Resulta semejante a su posterior Lavandera (1855), de luminosidad casi cegadora.

Podemos considerar el conjunto de su obra como un tratado de sociología.

Uno de los escenarios patentes de la estratificación social decimonónica era el ferrocarril. Daumier se interesó por la clase popular que lo frecuenta en El vagón de tercera (1864) y esta, como otras tantas pinturas suyas, es en sí un tratado de sociología.

También hizo guiños a la representación de un ya complejo mercado del arte: en Exposición al aire libre (1855) nos muestra cómo láminas y carteles salían a la calle, y se adentra en la psicología del coleccionista, que busca en los rincones cosas no apreciadas; en Pintor trabajando en un descendimiento (1867) no retrata a un artista en soledad ensimismado en su sobrio taller, sino a uno rodeado de cuadros y esculturas, en un marco historicista, y en Estudio de un pintor (1870) vuelve su mirada hacia el arte del siglo XVIII, que había caído en el olvido: la pintura galante era despreciada en época de David.

Por último, y evocando a Cervantes, pintó en 1866 dos versiones de Don Quijote y Sancho Panza bajo un árbol, demostrando su interés por la escuela y los temas españoles, y un Don Quijote leyendo. La libertad formal de Daumier es patente en el trazo impresionista, los empastes y los contrastes de luz.

- Honoré Daumier. El vagón de tercera

- Honoré Daumier. El fardo

- Daumier. El amante de las estampas