Alexander Calder nació en Filadelfia en 1898, y el hecho de formar parte de una dinastía de artistas conocidos en esta ciudad quizá tuvo que ver en que mostrara desde su infancia buenas dotes para la fabricación manual de objetos y la mecánica. Esa inclinación le llevó a diplomarse en ingeniería mecánica en el Stevens Institute of Technology, donde pudo familiarizarse con las nociones de fuerza, equilibrio y movimiento.

Pero Calder también desarrolló otro tipo de aficiones en su juventud: el vagabundeo y la inestabilidad. Las dominó cuando decidió apuntarse a un curso de dibujo en la Art Students League de Nueva York, donde empezó a plasmar casi desde la obsesión motivos propios de la vida moderna en esa ciudad (animales en el zoo, boxeo, actos mundanos diversos), con un estilo ágil y espontáneo; podríamos llamarlo elíptico. En ese momento ejerció su atracción sobre él París y allí acudió: residió en la capital francesa entre 1926 y 1933, donde concibió su Circo en miniatura, bajo la fascinación de ese universo que sería vital en su andadura. Afirmó: Del circo me gusta la forma de engancharse las cosas… Adoro su mecánica, y el vasto espacio, y el foco.

De nuevo, la mecánica. Sería en ese periodo cuando aunó Calder sus dos vocaciones, la de artista y la de ingeniero; su atención a los fenómenos sensibles y su interés por las leyes que los regulan. A principios de los treinta, desarrollaría una poética del movimiento que no tenía precedentes en la historia de la escultura; y no fue menor en ese camino el impacto que le suscitó una visita al taller de Mondrian, en el año redondo de 1930. No se fijó tanto en sus pinturas como en las paredes del estudio, cubiertas por rectángulos de colores clavados con chinchetas que no tardó en imaginar oscilando alrededor. Sus composiciones siguientes las realizaría con hilo metálico, madera y hojalata y se inspirarían en las relaciones interestelares.

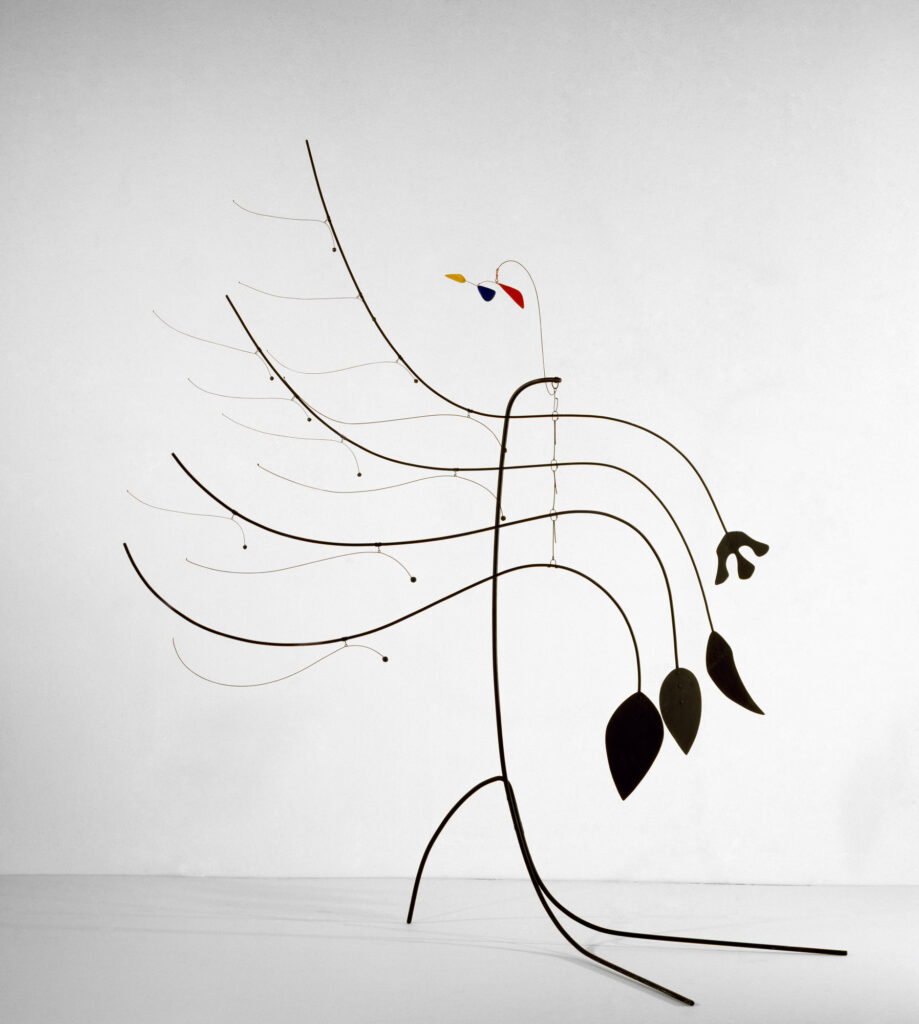

Los elementos que vertebraban esos trabajos se disponían en posiciones de equilibrio que podían variar en función de empujes exteriores (manuales, de aire…), retornando espontáneamente a su estado inicial. De ese modo, sus esculturas están lejos de la rigidez tradicional y vuelan sobre el espacio, evocando el dinamismo del cosmos y las orbitas trazadas por los satélites. Esa vieja aspiración del arte, captar el dinamismo, él trata de materializarla; según tuvo claro ya en 1933, así como algunos pintores componen con colores o líneas, también se puede componer con movimientos.

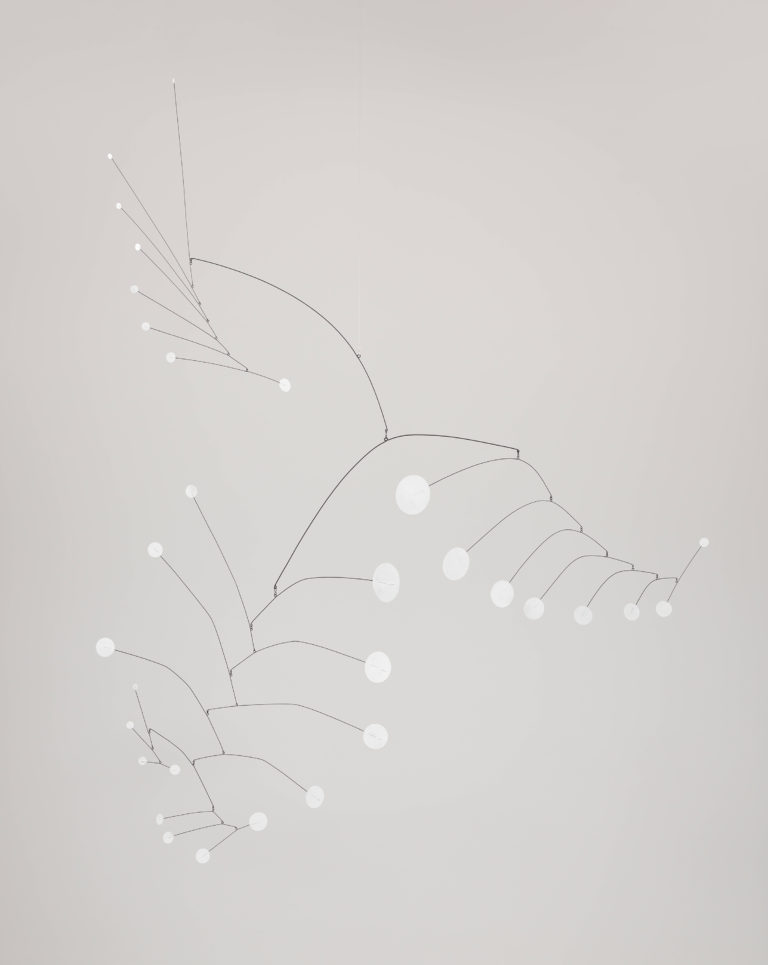

Un crítico inspirado se refirió a los resultados gráficos de su escultura como “dibujo en el espacio”, y esa misma expresión la utilizó Julio González para describir un modo de concebir la obra bidimensional cuyo precedente primero se encuentre probablemente en una práctica de los griegos: la de trazar una línea imaginaria en la noche, de estrella a estrella, para crear las figuras de Orión o del navío Argos. Algo parecido hará el autor estadounidense con el hilo de hierro en propuestas como Constelación móvil (1944).

Tanto en sus piezas más geométricas como en las mecánicas, impulsadas por pequeños motores, o en las elaboradas con volúmenes biomórficos, la presencia de movimiento real ancla la escultura en el mundo esquivo de los fenómenos: no replica Calder meros movimientos de traslación, sino muchos desplazamientos complejos de trayectorias múltiples y diversas velocidades que tienen en común, como él mismo afirmaba, su rechazo de cualquier simetría, “el gusto por la disparidad”. Queda patente en Nevisca en Roxbury o Snow Flurry (1948).

En 1945, ya consolidada su senda, el filósofo Jean Paul-Sartre lo visitó en su casa de Connecticut y el artista le obsequió un pájaro realizado con placas de matrícula de vehículos: se llamaba Peacock. Al año siguiente, el francés escribió un texto lírico para una exposición de Calder en París, y vamos a reproducirlo por introducir su propio juego: Un móvil, una pequeña fiesta local; una flor que se marchita cuando se para, un juego puro de movimiento… A veces Calder se divierte imitando una forma natural: a mí me ha regalado un pájaro del paraíso con alas de hierro; basta un poco de aire cálido que se cuela por la ventana rozándolo: el pájaro se desarruga haciendo un clic, se yergue, hace un círculo, balancea su cabeza empingorotada, rueda y se balancea. Después, de repente, como si obedeciese una orden invisible, vira lentamente sobre sí mismo, desplegando las alas.

Pero la mayor parte del tiempo Calder no imita nada: no conozco arte menos engañador que el suyo. La escultura sugiere el movimiento, la pintura sugiere la profundidad o la luz, pero Calder no sugiere nada: atrapa verdaderos movimientos vivos y les da forma. Sus móviles no significan nada, no remiten a nada más que a sí mismos: están, he ahí todo, son absolutos. Calder destina a cada uno de ellos un movimiento genérico y luego los abandona; son la hora, el sol, el calor o el viento los que decidirán cada forma particular. Se adivina el tema compuesto por el autor, pero luego borda sobre él mil variaciones personales; es una cancioncilla de jazz, única y efímera, como lo son el cielo o la mañana. Si la desaprovechas, la has perdido para siempre.

BIBLIOGRAFÍA

María Bolaños. Interpretar el arte. LIBSA, 2007

Alexander S.C. Rower. Alexander Calder. Motta Architettura, 2009