Cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Fotografía porque, en esa misma fecha de 1839, François Arago, entonces director de la Academia de Ciencias de Francia, daba a conocer en París la irrupción de este medio, y más concretamente el proceso del daguerrotipo en el que Louis Daguerre ya llevaba trabajando varios años junto a Joseph Nicéphore Niépce, quien, en la década anterior, había ideado la heliografía como primitivo camino para lograr una imagen a partir de la luz en una cámara.

Aquel hito marcaría en buena medida el inicio de la modernidad en las artes, que estuvo, por tanto, indisolublemente ligado a la ciencia, que demandaba entonces documentos visuales certeros de sus avances; a ambas disciplinas, a artistas y científicos, les debemos nuestra ampliación del concepto de lo real.

El estudio de la construcción de un sistema visual, y también de pensamiento, a través de las imágenes, y de la fotografía como vehículo de conocimiento (y de propaganda), es el centro de la exposición “El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la Inteligencia Artificial”, que en el pasado 2023 pudo contemplarse en el Museo Universidad de Navarra y que acaba de presentarse en el Espacio Fundación Telefónica, con modificaciones, bajo el comisariado de Valentín Vallhonrat e Ignacio Miguéliz.

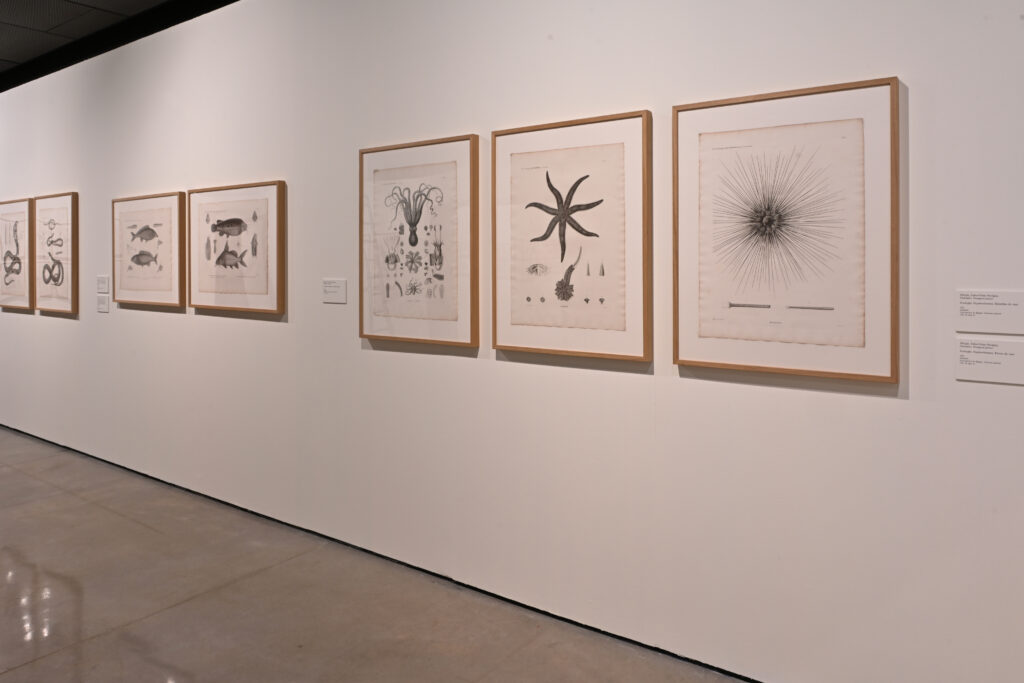

Hace hincapié en la relación de aquellos comienzos de esta disciplina con la ilustración científica (incluyendo fauna, flora y geología) y con la representación de la arquitectura, más allá de su vinculación con la pintura, mucho más estudiada hasta ahora, aunque desde una perspectiva de subalternidad para la foto. El contexto era propicio: en las décadas precedentes habían dado sus primeros pasos áreas que hoy entendemos como parte imprescindible del ecosistema artístico, desde la crítica de arte y la estética hasta los museos públicos y las casas de subastas, gestándose un entorno cultural apto para que amplias capas de población, al margen de la aristocracia o el clero, fueran receptivos a los conocimientos por llegar.

La exhibición, que puede interpretarse desde muchos puntos de vista (el histórico, el estético, el de la evolución de las tecnologías), ofrece múltiples conexiones con la contemporaneidad; esos nexos se apuntan a partir de piezas de artistas actuales.

Comienza “El sueño de la razón” mostrándonos álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII cuya iconografía responde de manera muy fiel a los objetos o temas que representaban, empezando por la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, que se publicó desde 1751 y que constituyó, como es conocido, el mayor estudio del saber hasta el momento. Sus 70.000 artículos se acompañaban de 2.800 láminas y, de los veintiocho volúmenes de su primera edición, once correspondían a esas representaciones: planchas de grabado minuciosísimas que contribuían a divulgar una visión del mundo que disociaba historia de historia sagrada, filosofía de teología. En Madrid podemos ver los cuadernillos referidos al cuerpo humano, L´Anatomie, y al universo exterior, L´ Astronomie, que prueban la ambición por explicarlo todo, lo micro y lo macro, desde el conocimiento científico y el rigor, el texto y la imagen.

Supuso la Enciclopedia el inicio de un renovado interés por la ciencia y respondía al propósito de su tiempo de documentar el mundo y transmitir conocimiento.

Alcanzar esos saberes requirió viajes y exploraciones, entre ellas las de científicos naturalistas en busca de nuevas especies vegetales, minerales y animales; en ellos se involucraron artistas que habrían de perfeccionar y grabar los dibujos e ilustraciones inexactas de sus compañeros y cuya labor apareció en un ingente número de volúmenes y compendios ilustrados sobre casi todo lo vivo en la Tierra. Contemplaremos el estudio Plantae Selectae, del médico y botánico alemán Christophorus Jacobus Trew y el jardinero y talentoso dibujante Georgius Dionysius Ehret, que llegó a conocer a Linneo: dado el atractivo de algunas plantas exóticas recién descubiertas contrataron a Johannes Elias Haid para llevar a cabo, a partir de ellas, grabados coloreados; veremos, asimismo, acuarelas botánicas con tinta que pertenecieron al Bilderbuch für Kinder, enciclopedia infantil que se valió de los dibujos editados por Justin Friedrich Bertuch, poeta, traductor, editor y naturalista y una de las mayores fortunas de Alemania en el siglo XVIII.

Otros álbumes únicos sobre plantas se los debemos a Robert Dowson Rylar -su Figures of Plants (1814) consta de 143 láminas de flora realizadas a tinta y acuarela- y a Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, autor de Plantae officinales, oder Sammlung officineller Pflanzen y estudioso de las propiedades médicas de estas especies. Por las orquídeas menos habituales se interesó James Bateman en The Orchidaceae of Mexico and Guatemala, cuyas litografías a tamaño natural se deben al grabador Maxim Gauci y se basan en dibujos de Augusta Withers y Sarah Anne Drake.

Como sus procedimientos, en aquel tiempo, suponían tan rabiosa tecnología como hoy la IA, esas imágenes entran en relación con el proyecto contemporáneo de Anna Ridler Myriad (Tulips), una instalación formada por miles de fotografías de tulipanes tomadas en Holanda y etiquetadas a mano, subrayando el carácter lento, meticuloso y casi artesanal de la construcción de un álbum fotográfico y científico.

La atracción por la naturaleza tuvo su réplica en la desplegada en torno a las civilizaciones antiguas y sus ruinas, en un momento en que la arqueología se consolidó como disciplina científica en parte gracias a los hallazgos en Pompeya y Herculano.

A la demanda de imágenes por parte de los primeros viajeros respondieron grabados como los romanos de Piranesi, veneciano que encontró en la capital italiana una forma de exotismo y la oportunidad de explotar las posibilidades del arte gráfico. Sus vistas aúnan imaginación y precisión.

Desde puntos de vista parecidos contemplaron Humboldt y Dupaix los descubrimientos relativos a las civilizaciones prehispánicas y Linant o Laborde la ciudad de Petra, de la que nos legaron los primeros testimonios visuales.

De nuevo Piranesi es confrontado con la contemporaneidad: con un recorrido por los foros de Roma, en tres dimensiones y escaneado láser, a cargo de ScanLAB Projects, que nos deja admirar detalles imprevisibles y sugiere otras maneras de entender el pasado.

La piedra angular de esta exposición, en todo caso, es el estudio del impacto, en el terreno de la ilustración científica y la fotografía, de la expansión de Occidente hacia Oriente, sobre todo de la Francia napoleónica, y de la apertura de nuevas rutas comerciales. Con el fin de acceder a Oriente Medio y Asia y de debilitar la posición de Reino Unido en India, Napoleón planeó invadir el estratégico Egipto (sus ambiciones eran también personales: la gloria y el reconocimiento militar). A su ejército, que partiría de Ajaccio, Civitavecchia, Génova, Marsella y Toulon, le acompañarían 167 savants (sabios), una comisión de intelectuales, científicos y artistas destinada a investigar la historia, la naturaleza, la arquitectura y las antigüedades del país, en previsión de una ocupación futura.

Se crearía un Instituto de Egipto con cuatro secciones (Literatura y Artes, Física, Matemáticas y Economía Política) y sede en El Cairo, de vida breve ante la mala fortuna militar y política de la campaña francesa; sin embargo, sus escritos y dibujos sí fueron publicados a expensas del Estado galo bajo el largo título de Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand (su grado de detalle ya nos habla del afán ilustrado de precisión). A Telefónica ha llegado una edición restaurada de este proyecto imperial, donada por Ernesto Fernández Holmann al Museo Universidad de Navarra; no se trataba de un diario de viaje, sino de un estudio científico y etnográfico fruto de investigaciones exhaustivas a cargo de cuarenta y tres autores -sería continuado por los Borbones, conscientes de su relevancia-. Textos e imágenes se articulan en tres apartados: Antigüedades, sobre los monumentos y lugares egipcios; Historia Natural, que abarca la fauna y flora del país; y Estado moderno, que se dedica a las actividades y las costumbres en Egipto, en el pasado y en el entonces presente.

Esta obra magna tuvo que ver con la consideración de la recién nacida fotografía y de su autonomía respecto a la subjetividad de pintores e ilustradores y, por tanto, con la construcción de la cuestionable idea de que las cosas no son como cuentan aquellos, sino como la imagen fotográfica enseña: la interpretación equivocada de los jeroglíficos por parte de ilustradores y grabadores que nunca estuvieron en Egipto, comparada con la exactitud de las instantáneas, fieles al original y definidas, supondría un antes y un después en este sentido. Arrancaba una era en la que los relatos sobre lo real derivaban de la proliferación de imágenes fotográficas a las que se adjudica la exactitud que ansiaba la ciencia (poniendo en ellas demasiada fe). En estas piezas, que captan igualmente a gobernantes y tipos populares, se encuentra, además, el germen de nuestra visión de la cultura egipcia desde entonces -en ese momento tan temprano, veremos algunos monumentos emblemáticos, como la esfinge de Gizeh, a medio desenterrar-.

Prosigue “El sueño de la razón” con la presentación de medio millar de fotos ligadas a la construcción de nuestra imagen de Oriente y de la propia fotografía como soporte de veracidad: entre ellas calotipias y cianotipias de William Henry Fox Talbot y Anna Atkins. Talbot, que por cierto comenzaba a creer ya en la artisticidad del medio, era contemporáneo a Géricault o David y, mientras proliferaba la pintura de acontecimientos históricos, él miraba lo cotidiano desde una perspectiva pionera: captó una escoba y su sombra.

Veremos igualmente daguerrotipos tomados en los escenarios recorridos por la expedición napoleónica, las Excursiones daguerrianas de Lerebours, y daguerrotipos y grabados de Girault de Pragney, cuyas técnicas podremos comparar. También calotipos de Maxime du Camp dedicados a Egipto, Nubia, Palestina y Siria, a partir de los grabados previos, o los que al primer país brindaron Félix Teynard y John Beasly Greene, los que llevó a cabo Auguste Salzmann en Jerusalén, imágenes de James Robertson en Turquía o colodiones transferidos a papel a la albúmina de Francis Frith. Las técnicas fotográficas avanzaban mirando a Oriente e incorporando progresivamente nuevos motivos, como detalles, celosías, muros laterales… antes inadvertidos.

Bastantes fotógrafos occidentales se establecieron en las principales ciudades de Egipto, Cercano Oriente y Turquía (sobresalió Felix Bonfils) y autores locales conocieron sus modos de trabajar y de sacar provecho comercial a ruinas y escenas pintorescas, negocio que entraría en declive con la irrupción de la postal y las Kodak; saldrá a nuestro encuentro un literario vendedor ambulante de momias.

En el caso de las imágenes tomadas en Tierra Santa por autores británicos, el objetivo era doble: probar la certeza de las narraciones bíblicas al dar cuenta de la existencia de sus escenarios y documentar territorios susceptibles de ser incorporados como protectorado.

Culmina el recorrido con la instalación audiovisual Storms, del italiano Quayola, una reinterpretación reciente de la tradición de la pintura de paisajes: una traducción paradójicamente difuminada, frente a las precisas composiciones decimonónicas, del mar embravecido en Cornualles.

“El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la Inteligencia Artificial”

C/ Fuencarral, 3

Madrid

Del 9 de octubre de 2025 al 5 de abril de 2026

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: