Los fondos fotográficos de José Luis Soler Vila, quien creara la Fundació Per Amor a l’Art y el Centro de Arte Bombas Gens de Valencia, recientemente fallecido, han nutrido hasta ahora dos muestras en el Museo Carmen Thyssen de Málaga: una dedicada a las imágenes de desnudos y plantas de Imogen Cunningham y otra centrada en la fotografía japonesa desarrollada entre los cincuenta y los setenta.

La tercera abrirá sus puertas mañana al público, explora la fotografía documental americana y amplía su arco cronológico: acogerá medio centenar de trabajos fechados entre los treinta y los ochenta a cargo de la propia Cunningham, Harry Callahan, Walker Evans, Louis Faurer, Robert Frank, Lee Friedlander, Anthony Hernández, Helen Levitt, Susan Meiselas, Tod Papageorge y Garry Winogrand.

Todos ellos hicieron de la imagen con propósito de registro el eje de sus trayectorias, aunque eligieran volcarse en unos u otros aspectos de sus hallazgos callejeros: la infancia, la sociedad cambiante, la denuncia de la injusticia. Y procuraron aplicar sobre sus temas una mirada directa, de modo que el peso de lo real impactara en el espectador sin requerir encuadres originales o estéticas acentuadas, por más que en ciertos momentos de sus carreras no escaparan estos autores a la búsqueda de la belleza.

El recorrido comienza, como no podía ser de otro modo, con la generación de los pioneros, de la que formaron parte Walker Evans, Robert Frank o Louis Faurer. Evans, tras experimentar con visiones urbanas de corte abstracto al final de la década de los veinte y estudiar la arquitectura autóctona americana, capturó en imágenes de 35 mm a gente corriente con la que se cruzaba paseando por la calle o detenidos, sin realizar acciones llamativas: estas composiciones no trataban de ningún acontecimiento, sólo representaban, desde la claridad compositiva, la vida común de la clase media (para mediados de los treinta, depauperada) y el modo en que se relacionaba con su entorno.

En 1935, la Farm Security Administration, una agencia del gobierno, lo reclutó para atestiguar visualmente la situación de los agricultores durante la Gran Depresión; el fruto de ese proyecto fue el fotolibro Elogiemos ahora a hombres famosos (1941), con textos de James Agee.

En cuanto a Frank y Faurer, compartieron estudio e interés por la psicología de los sujetos a quienes fotografiaban (se hace extraño llamarlos modelos). Sobre todo se fijaron en la soledad vulnerable de los individuos sumidos en multitudes, pero no por ello dejaron a un lado el cuidado de la vertiente formal de sus composiciones.

En sus inicios, Frank se dejó influir por su mentor Evans, pero terminó distanciándose de él para bucear en asuntos que en los cincuenta no merecían la atención de demasiados fotógrafos, aunque con el tiempo acabarían convirtiéndose en esenciales en el estudio de la vida cotidiana americana: esa soledad, el silencio, el consumismo, el racismo, la alienación del individuo urbano o el amor. Y, en el examen de los modos de vida de posguerra en Estados Unidos, plasmó tópicos y paradojas en su esencial The Americans y transitó de la fotografía al cine. En cuanto a Faurer, atraído por la agitación que comenzaba a brotar en torno a Times Square tras la II Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York en 1947. No le interesaba captar el ambiente callejero desde el punto de vista del periodista o del reportero, sino fijarse en aquella fragilidad que atisbaba en determinados sujetos y momentos –amaba la luz crepuscular- o en gestos que revelaban el inconsciente de sus fotografiados, que nunca posaban, sino que eran retratados sin preparación ni piedad.

Eran años en los que se asentaban en Estados Unidos proyectos como la Photo League, integrada por fotógrafos y cineastas que consideraban el reportaje como un medio de denuncia social que había de ser honesto y directo y llevar su foco a las clases populares, tanto urbanas como rurales. En ese ambiente empezó a trabajar Helen Levitt, en las áreas populosas de Nueva York, haciendo suyos pequeños instantes de la vida cotidiana, momentos en apariencia banales que convirtió en metafóricos de un tiempo y un lugar. Ofreció habitualmente movimientos suspendidos, escenas instantáneas y expresivas, captadas desde una perspectiva humanista.

El estadounidense medio y anónimo, retratado en segundos efímeros, fue también muy relevante en la producción de Callahan, que se inició en la foto bajo la influencia de Anselm Adams y sería pronto reconocido por Moholy-Nagy. Innovó constantemente, buscando que sus imágenes ofrecieran visiones inéditas de lo real. Sus explicaciones eran tan elegantes y concisan como sus obras: Es el tema lo que cuenta. Me interesa mostrar el tema de una forma nueva, para así intensificarlo. Una foto es capaz de captar un momento (y este es el quid de la cuestión) que las personas no siempre pueden ver.

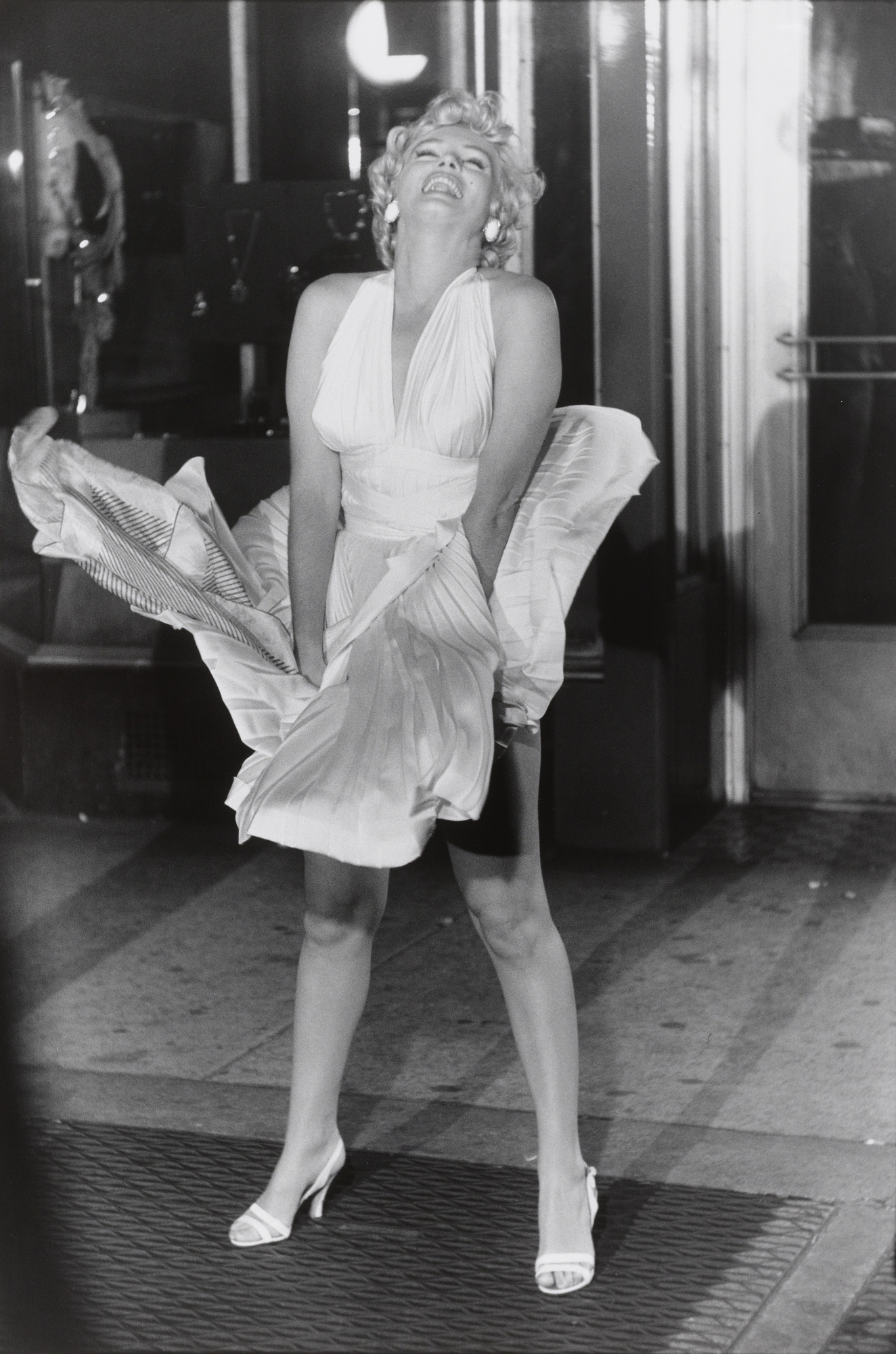

Frente a la simplicidad aparente de sus creaciones, Garry Winogrand lograba epatar (suya es la estampa de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba que da imagen a esta exposición). Al dar cuenta de la sociedad norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, supo expresar su alegría y su desencanto, su movimiento y su duda, en los años difíciles de la Guerra Fría.

En los sesenta podremos apreciar un documentalismo más subjetivo, cuyo mayor artífice fue Lee Friedlander. Definió el objeto de su trabajo como “el paisaje social americano”, pero su enfoque fue más allá del registro documental: no es que no le interesaran los problemas colectivos, pero en habitaciones, naturalezas, rostros o escaparates parecía querer saber algo más de sí mismo y de su tiempo, sin la pretensión de sorprendernos pero consiguiéndolo.

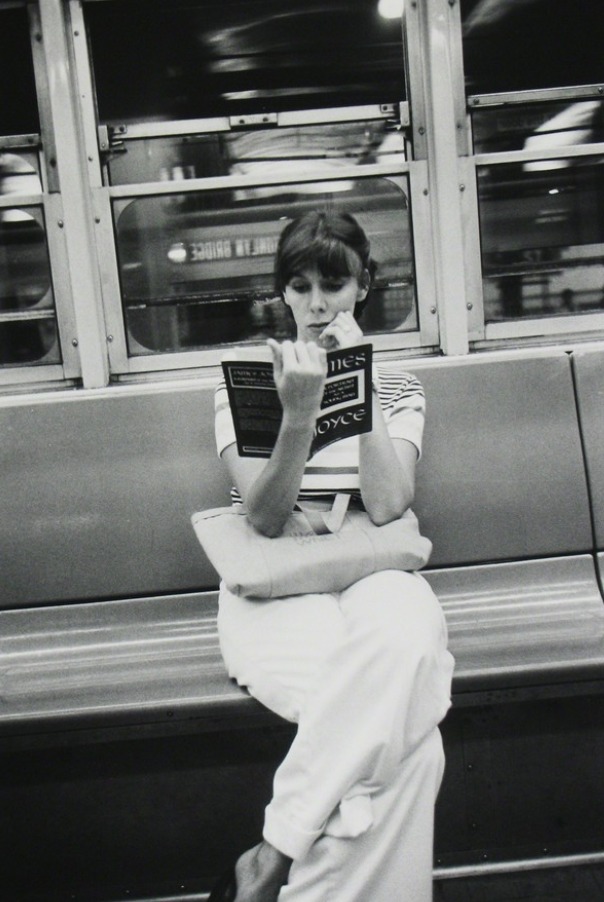

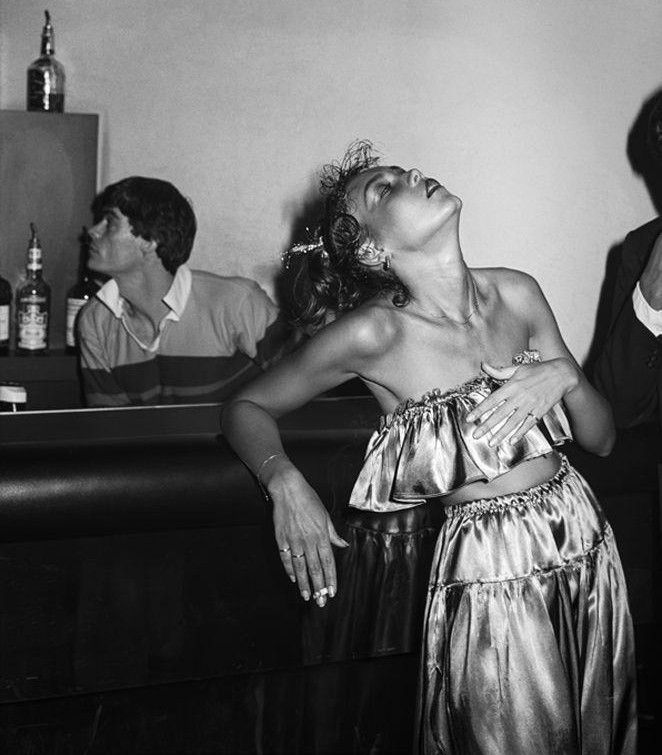

En ese momento convivían diversos estilos, con el nexo común del cultivo del retrato callejero espontáneo, tema capaz de emparejar a Imogen Cunningham, defensora de una fotografía clara y nítida, de motivos muy diversos, caracterizada por una amplia profundidad de campo, con Tod Papageorge (1940), quien desplegó una atractiva visión en color del paisanaje neoyorquino, sobre todo del que se dejaba caer por Studio 54.

Ya en los primeros setenta, la entonces muy joven Susan Meiselas emprendió un ambicioso y sórdido proyecto durante cinco veranos: se llamaba Carnival Strippers y se convertiría en referente visual por los derechos de las mujeres. Las instantáneas de esta autora fueron tomadas con una cámara Leica sin flash ni trípode y tratan de acercarnos lo más posible a la perspectiva vital de aquellas strippers, aunque el público masculino tenga una constante presencia en ellas.

También constituye un episodio referencial la serie Rodeo Drive (1984) de Anthony Hernández, un nutrido friso de ricos y fashion victims dejándose ver por Beverly Hills. Sobreexpuso ligeramente las imágenes para acentuar el color y ofreció en ellas una velada crítica social por la desigualdad racial y de clase. En su epílogo, embarcados en esos ochenta, la exhibición recoge obras del citado y ya muy veterano Harry Callahan, en las que se sirvió de la exposición múltiple, una técnica que empleaba tempranamente en los años cuarenta.

Son dos las sendas que permite rastrear la muestra en ese medio siglo analizado: la evolución de la cultura popular estadounidense y la de la fotografía documental, en este último caso al calor de la consolidación de las revistas ilustradas. Favorecería la prensa el desarrollo de las series: las fotos ordenadas y agrupadas para configurar un determinado relato abierto a la historia, la calle, la investigación psicológica y sociológica, la denuncia, la ironía o la narración.

“American people. Fotografía documental americana (1930-1980)”

C/ Compañía, 10

Málaga

Del 16 de julio al 13 de octubre de 2025

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: