Incluso para quienes acuden muy a menudo a los museos, cruzar su puerta implica acceder a un lugar muy distinto (no al de la vida) pero sí al de la rutina; a un espacio en el que se conecta el pasado y nuestro tiempo, y los mismos visitantes, a lo mejor, son en mayor medida conscientes de formar parte de un devenir muchísimo más grande que ellos. También suponen contenedores de memoria, poder e ideas.

El cine ha aprovechado, a veces de forma explícita y otras menos, esa fuerza simbólica: en las películas, estos espacios para el arte no pueden ser nunca decorados simples, sino actores “silenciosos” que ejercen una influencia sobre el resto de los personajes, pueden vertebrar el relato y llegar a ser narradores de la trama.

Vamos a repasar un conjunto de films en que los museos han ejercido alguno de esos roles, siendo escenarios, narradores, símbolos, terreno propicio para la experiencia estética y, a veces, también para el conflicto.

Puede ser un punto de partida 007. En Skyfall (2012), de Sam Mendes, el James Bond correspondiente recala en la sala 34 de la National Gallery de Londres y allí se reúne con Q (Ben Whishaw), que le entrega billetes de avión y una pistola que habrán de servirle en su próxima misión. Lo que nos interesa es su conversación frente a El Temerario remolcado a su último atraque para el desguace de Turner, toda una oda a la melancolía. El barco, emblema de la fuerza naval británica y de su pasado glorioso, está a punto de desaparecer tras haber prestado servicio en la batalla de Trafalgar, inmerso en una naturaleza con algo de conceptual: no se basa en la observación directa, sino que predomina el sentido simbólico con detalles más o menos realistas.

Q comenta la inevitabilidad del paso del tiempo que recalca el pintor, a lo que Bond responde con sarcasmo: ¡Menudo barco! El museo se convierte aquí en espacio de reflexión sobre la fugacidad de los días.

Seis años antes, por cierto, la misma National Gallery y La Venus del espejo de Velázquez ya aparecieron en otra película británica: Venus, de Roger Michell. Peter O’Toole y Jodie Whittaker acudían allí a contemplar su pintura favorita, que inspiraba tanto el título de esta obra como el apodo de Whittaker en la trama.

La presencia del Louvre en Banda aparte, de Jean-Luc Godard (1964), aunque breve como sabemos, tiene un calado mayor. Odile, Arthur y Franz (Anna Karina, Claude Brasseur y Sami Frey) rompían con la solemnidad ligada a los museos con su célebre carrera: el mayor y más suntuoso templo artístico de Francia deviene en este caso escenario de una visión nueva de la modernidad y también de la libertad del cine como ejercicio creativo -en contraste con el estatismo de la pintura-.

El gesto rebelde de correr en el Louvre muestra que los museos pueden ser también espacios de identidad generacional, de apropiación personal y de diversión lúdica. De algún modo, este trío encarna aquí una rebelión frente a la cultura oficial, una proclama que encaja perfectamente con el espíritu de la Nouvelle Vague y que Bertolucci homenajearía en Soñadores (2003).

En ocasiones, en el cine con voluntad de acoger símbolos de trascendencia no aparecen museos en sentido estricto, pero sí arte; también como espacio íntimo de deseo y memoria. La joven de la perla (de Peter Webber, 2003) reconstruye el proceso imaginario de creación del lienzo de Vermeer, en el que el tiempo parece suspenderse.

Se basó en una novela de Tracy Chevalier, pero no son necesarios textos en ese empeño: ahí queda El molino y la cruz (2012), de Lech Majewski, que narra la historia de la Pasión de Cristo situándola en el Flandes dominado por España en 1564, basándose en la pintura del mismo año Camino del calvario, de Bruegel el Viejo.

De entre el más de medio millar de figuras que pueblan el cuadro, la película se centra en la historia de una docena de personajes cuyas vidas se cruzan en un paisaje panorámico de cuidada fotografía. Lo preside un enigmático molino que parece sostenerse milagrosamente sobre una escarpada montaña, y que marca los tiempos de la vida del lugar (Amberes).

Entre sus habitantes se encuentran el propio Pieter Bruegel (interpretado por Rutger Hauer), su amigo y coleccionista de arte Nicholas Jonghelinck (Michael York) y la Virgen María (encarnada por Charlotte Rampling).

Los museos, como hoy se hace hincapié a menudo, también pueden hablar de poder y autoridad: es así en El último emperador, de Bernardo Bertolucci (1987). La Ciudad Prohibida pasa de ser palacio imperial a museo (atracción turística), simbolizando el fin de una era.

Ese cambio transforma el complejo en metáfora del tiempo y de la memoria: el anterior centro del poder absoluto deviene recinto vacío, donde quedan restos y recuerdos de vidas pasadas. La privacidad de los monarcas se convierte en exposición.

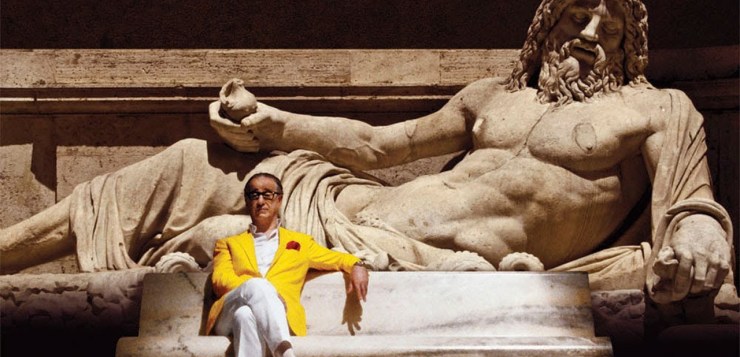

Y si una ciudad es un museo al aire libre susceptible de ser recorrida como si cada uno de sus rincones fuese una sala expositiva, esa es Roma. Así la paseaba Jep Gambardella en La gran belleza (2013), de Sorrentino.

En este caso, el gran museo romano es símbolo de la cultura que oprime, pesa y cautiva a un tiempo: pasado y presente dialogan constantemente (como en los museos) y Gambardella-Servillo transita por sus calles como un visitante perdido en un museo interior; la que fue capital imperial refleja el vacío existencial del protagonista.

En el film más felliniano de Sorrentino las ruinas, las obras de arte y los frescos no son decorado, sino huella de la memoria colectiva italiana (europea) y de una cultura que se contempla a sí misma con nostalgia. La ciudad en su conjunto funciona como alegoría de la identidad y el tiempo, un espacio que conserva rastros de lo efímero y lo sagrado. Aquí, con claridad, el museo crece hasta fundirse con la vida.

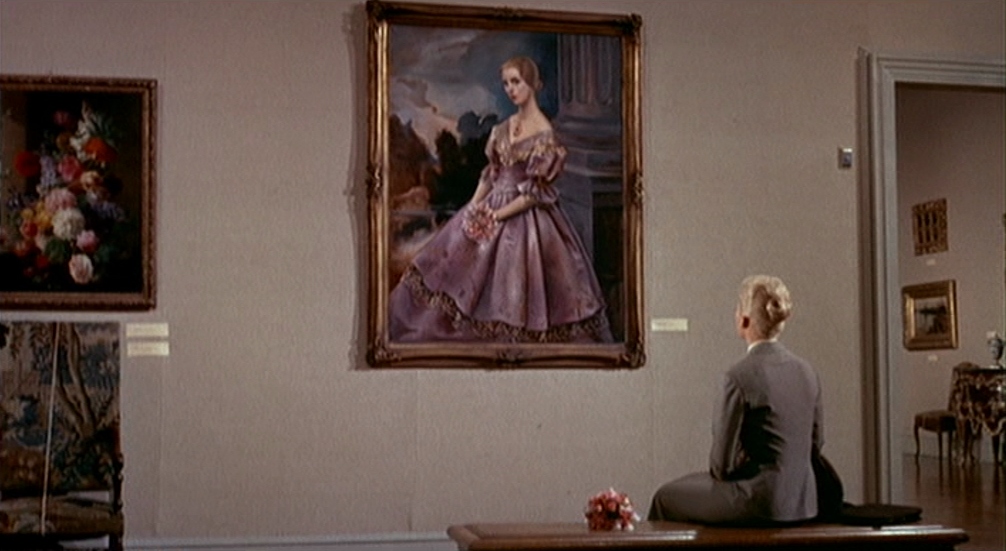

Quizá no sea demasiado común, pero a veces el museo también narra, cuenta relatos paralelos. En Vértigo (1958), de Hitchcock, el arte -un retrato femenino- se convierte en espejo de deseos y obsesiones, incluso en adelanto del futuro de la protagonista (Kim Novak).

Simboliza la repetición y la obsesión, la reencarnación y el doble; también la memoria: entre pinturas, el tiempo se detiene. Además, con su cadencia hipnótica, Hitchcock sabe crear un clima de fascinación pictórica, convirtiendo el museo (el de Bellas Artes de San Francisco) en espacio psicológico en que una composición absorbe la identidad de quien la mira.

¿Y si consideramos el laberinto de espejos de La dama de Shanghái (1947), de Orson Welles, como un museo de realidad fragmentada? Las figuras del mismo Welles y de Rita Hayworth se multiplican, generando confusión en la narración y poniendo en cuestión las nociones de verdad e identidad.

Ese laberinto, además, revela el sentido profundo de esta película: el arte, al igual que los espejos, puede mostrar la verdad, pero siempre lo hará a través de la distorsión.

A veces las obras llegan a dialogar (metafóricamente) con los personajes, que pueden experimentar hacia ellas dependencia. Virgil Oldman (Geoffrey Rush), en La mejor oferta de Tornatore (2013), se rodea de retratos femeninos que apuntan a su imposibilidad de encontrar el amor real: cada una de ellas representa un ideal distinto, igualmente inalcanzable, atemporal. Como la Roma de Sorrentino, funcionan como espejos emocionales: reflejan el vacío y la obsesión del agente de subastas.

Por eso, cuando la colección se pierde, lo que desaparece no son sólo los cuadros, sino el mundo interior de Oldman.

En otras ocasiones, una única obra puede narrar: en Le mystère Picasso (1968), de Henri-Georges Clouzot, el argumento es la construcción de un lienzo, filmada desde su reverso. Como si se pintara solo, asistimos al acto creativo en tiempo real.

Si tenemos que elegir films en los que un museo encarne una identidad cultural (amenazada)…, preferimos prescindir del presente y quedarnos con El tren (1964), de John Frankenheimer. El convoy que transporta arte a salvar es campo de batalla en la II Guerra Mundial, porque esas piezas son objeto de deseo y de resistencia cultural.

Podemos debatir a partir de esta película sobre el poder simbólico del patrimonio, no como objeto de lujo, sino como testimonio del espíritu de un pueblo y de su libertad. Y sobre si por él vale la pena jugarse la vida.

Y a infinitos debates puede dar lugar, asimismo, The Square (2017), de Ruben Östlund, ese cineasta sueco propenso a reírse de los tics de los muy ricos. Su museo (de arte contemporáneo) es espacio de marketing y espectáculo, de contradicción ética; incluso laboratorio de comportamiento. El espectador ya no contempla: es observado y puesto a prueba, mientras la creación sirve para poner de relieve hipocresías recientes.

Terminaremos con una experiencia estética: la que propone El arca rusa (2002), de Alexander Sokurov. Filmada en un plano único, nos invita a recorrer el Hermitage de San Petersburgo, con sus recuerdos y fantasmas. Acompañamos a un diplomático francés y a un narrador invisible, y cada estancia nos sumerge en una época.

El museo ruso se nos ofrece aquí como metáfora de continuidad histórica: el arte preserva lo que el tiempo sepulta.