Ya sabemos todos que el XIX fue un siglo de intensa actividad artística, no solo en cuanto a arquitectura, pintura y escultura; también se desarrollaron las actividades industriales, que comenzarían a hacer decaer el valor dado al aura y a la unicidad, nociones propias de obras manufacturadas que también podemos relacionar con lo sagrado. Fue común en esta época el debate en torno a lo único y lo múltiple y en torno a la democratización del arte; su disfrute, hasta este siglo, estaba restringido a una exigua minoría social.

En los años veinte había nacido la fotografía, a partir del daguerrotipo, y desde 1850 se convirtió en un arte popular a raíz de la fabricación de cámaras accesibles; en los últimos compases del siglo llegaría el cine. Estos nuevos medios, y también el surgimiento de la ingeniería civil y el diseño industrial, hacen que, al hablar del siglo XIX, no podamos atenernos a concepciones tradicionales del arte. Se multiplican, complican y conviven estilos y movimientos, que ahora se hacen incluso polémicos.

La revolución artística estuvo en sintonía con el proceso general de cambios revolucionarios que ya se fraguaban en el siglo XVIII; al final de 1700 también dio sus primeros pasos la secularización del hombre contemporáneo: la sociedad deja de fundamentar su existencia en principios religiosos y en la existencia de un más allá para moverse solo, a nivel general, en términos históricos. La cultura se convierte en la religión del hombre contemporáneo, que duda de una vida posmortem pero necesita algo que lo trascienda.

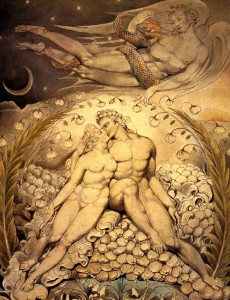

En lo puramente artístico, la revolución del mundo contemporáneo es una revolución contra la belleza, hasta entonces considerada principio fundamental de la creación. Ese valor como fundamento para identificar lo que es arte fue vigente, por lo menos, durante veinticuatro siglos y medio: desde la formulación del clasicismo por los griegos, que entendieron por bello el orden, la medida y la visión matemática de la realidad.

En la cultura antigua, recordamos, el arte tenía valor en sí mismo cuando se utilizaba como expresión de esas virtudes; no consiste en la simple imitación de lo que vemos, sino en su exploración para llegar a mostrar lo que puede no ser visible a los ojos.

Así, esa concepción de belleza podría entenderse como la capacidad de seleccionar lo mejor entre lo malo, y la forma de llevarla a cabo es la aplicación de un criterio matemático o canon. Nuestra época, que empieza en la Revolución Francesa, se “descanoniza”: las variaciones del canon que se habían producido a lo largo de la historia del arte hasta ese momento no habían afectado al fundamento de ese principio estético, y quien se apartó antes de él, desde el siglo XV, como El Bosco o Caravaggio, fue marginado o tomado por loco.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se formula que el arte ya no debe identificarse con esos postulados, se busca, a menudo premeditadamente, la libertad. En El Laoconte o sobre las fronteras del arte y la literatura, de Lessing (1760), el autor defiende que el arte no debe regirse por el fundamento de la belleza sino por la expresión de la verdad, lo que supondrá un enorme ensanchamiento de las posibilidades artísticas. Así lo afirmaría Schiller en Kalias o en Cartas sobre la educación artística del hombre: si el arte no se basa en la belleza, ha de basarse en la libertad.

Burke asimiló la idea de que existe una experiencia artística obtenida al saltarse los límites y afirmó que podía haber placer en el orden y placer en el desorden.

El canon, la forma y, muy a menudo, la posibilidad de identificar el contenido de la obra de arte desaparecen. Los criterios para juzgarlas, como mínimo, se transforman. Cuando la sociedad ya no se asuste, en muchos casos, ante las novedades, y pase a demandarlas entraremos en el postmodernismo.

Hubo dos conceptos fundamentales en la desestabilización de la belleza: lo sublime y lo pintoresco. El primero aparece ya en un tratado anónimo griego de época helenística, “Sobre lo sublime”, y, en latín, este concepto significa “lo que está más allá del límite”. Para los griegos, lo limitado era medible y lo que no se podía controlar era contrario a la belleza.

Aquel tratado Sobre lo sublime fue editado en el Renacimiento como curiosidad exótica y resultaría fundamental para los artistas del XVIII; en Francia y Reino Unido también se reeditó en ese siglo y el término se puso de moda. Burke asimiló la idea de que existe una experiencia artística obtenida al saltarse los límites y afirmó que podía haber placer en el orden y placer en el desorden. No solo eso: estaba convencido de que este último, al que llamó placer sublime, era superior al placer que producía la belleza.

Burke analizó sentimientos humanos y descubrió que no solo nos atrae lo agradable, sino, tanto o más, lo desagradable. Lo primero produce emociones débiles; lo segundo, emociones fuertes, más hondas y duraderas. (Este es un buen momento para pararse a pensar).

Según sus conclusiones, el día es bello y la noche, lo sublime, porque no vemos lo que nos rodea y todo se convierte en una amenaza. Y el placer nace, esta es la clave, de la incertidumbre. Antes de 1750 el ser humano siempre había evitado el peligro escapando de las fuerzas de la naturaleza, desde el siglo XVIII esta se hace controlable y lo que nos produce es nostalgia. El argumento utilizado por el arte para justificar los excesos de la imaginación es que las condiciones del progreso industrial provocan un mayor desgarro en nuestra doble identidad de seres animales y razonables. Cuántas obras del XVIII y del XIX no desafían a lo racional y limitado, empezando por la proliferación de naufragios.

El de pintoresco es un término que comenzó a emplearse en jardinería para expresar la belleza de lo irregular (que no es lo ilimitado) frente a la anterior sumisión de la naturaleza a la geometría. Pasa a resultar encantador lo no domesticado.

Otros dos conceptos fundamentales para entender el arte del siglo XIX son los de lo moderno y la vanguardia.

Lo moderno es lo hecho al modo de hoy, lo actual y reciente. El término empezó a utilizarse en el Renacimiento: cuando renacen los valores de la Antigüedad clásica para volver a tener vigencia histórica, se diferencian lo clásico-antiguo y lo clásico-moderno.

Desde el siglo XV se desarrolla una llamativa dialéctica en la forma de interpretar los valores clásicos, iniciándose la llamada polémica entre antiguos y modernos en torno a quiénes habían interpretado mejor esos valores. Al principio la respuesta parecía clara, porque fueron los antiguos quienes los inventaron, pero en el siglo XVI creció la confianza en los modernos y desde el siglo XVII se apostó por ellos, por su posibilidad de progresar.

Aquel asunto fue un aldabonazo a la hora de consolidarse la confianza en el tiempo presente (el de los siglos XVI y XVII) para realizar los ideales de la belleza.

La modernidad implicó también, desde el XVIII, la mencionada secularización y la creencia absoluta en el cambio: se conceden al tiempo atributos antes divinos. Lo moderno es lo plástico, lo cambiante, y su combustible es la idea de progreso y la confianza ciega en que cualquier transformación que el tiempo traiga será buena.

La unión de amplitud espacial y velocidad creciente configura la identidad de nuestra era, esencialmente experimental y regida por la ansiedad que ha pervertido aquella química cerebral que asociaba cambio y peligro y estabilidad a seguridad.

Por su parte, vanguardia, literalmente, es un concepto militar muy antiguo que alude a la facción adelantada del ejército, dedicada a la exploración y el choque. Ese significado se mantiene hasta el siglo XIX, cuando pasa a entenderse como término artístico en referencia a los creadores que buscan avanzar hacia lo inexplorado. Y es en ese siglo cuando se produce la apoteosis de los movimientos vanguardistas; entrado el XX llega su crisis.

Podemos dividir el desarrollo de las vanguardias en dos fases. Una primera coincide con la aparición del público y del “consumo” anónimo de arte, y por tanto, del mercado; disminuyen los encargos personalizados a artistas, de modo que estos, demasiado a menudo, se quedan solos. Los espectadores (en inicio, burgueses) pueden loarlos o rechazarlos basándose en su libertad, una libertad que a veces implica premiar a los artistas mediocres fácilmente inteligibles y castigar a los menos fáciles, aunque más interesantes: recordad el Salón de los rechazados. Podríamos decir que fue el público quien inventó la bohemia al marginar socialmente al artista.

La segunda etapa de la vanguardia se ha producido después, ya en el siglo XX. El público –el interesado en arte, claro- se ha modernizado y posicionado a favor de novedades y cambios, de modo que la vanguardia (combativa, avanzada) tiene difícil supervivencia.

Es la crisis de las vanguardias en la época de la postmodernidad.