En España comenzamos a hablar de arte psicodélico algo después de la ola de rebeldía de 1968, para referirnos a las obras producidas por las máquinas de pintar en varios lugares de Madrid a principios de 1969. Se las llamaba así por sus colores vivos y sus formas arbitrarias y traviesas, relacionándolas con las piezas realizadas bajo experiencias psicodélicas, generadoras de efectos producidos por las drogas químicas.

El arte psicodélico busca reproducir, estimular y transmitir la naturaleza y la esencia de las experiencias de este tipo, vivencias de estados de conocimiento o de conciencia que se diferencian de los habituales y también de los sueños y de los estados de delirio.

Las raíces de estas experiencias no estaban, claro, en los sesenta, sino que se remontan a la historia oriental, pero en Occidente sí que eran relativamente nuevas. Aunque entre sus antecedentes no directos se cita en ocasiones, salvando todas las distancias y atendiendo solo a su carácter visionario y libre, a ciertas obras de William Blake, El Bosco o incluso Bruegel, lo cierto es que cuando, en los cincuenta, Aldous Huxley dio a conocer sus experiencias con la mescalina apenas se conocían en este lado del mundo las drogas psicodélicas. Michaux, con sus “visiones” de 1957, y E. Fuchs, de la Escuela del Realismo fantástico vienesa, fueron algunos de los pioneros de una tendencia que no es intemporal, como algunos pudieran pensar: está condicionada por los hallazgos de la química moderna y solo podemos entenderla adecuadamente en su contexto psicológico y social.

En un inicio, las formas psicodélicas no fueron adoptadas por la cultura artística establecida, sino que afloraron como corriente underground derivada de subculturas populares, sobre todo de la hippie. Por eso, no se organizaron sobre esta corriente exposiciones que la examinaran con profundidad y se conocen escasos nombres de sus representantes.

En general, consideramos la creación psicodélica una derivación del Pop Art, pero no de su vertiente más dadaísta y burguesa: como el Pop, este arte también fue (en origen) una manifestación típicamente americana que salió a la luz pública mediados los sesenta en el seno del citado movimiento hippie. La paternidad de este, como sabemos, se la atribuye la corriente Beatnik, que apareció también en Estados Unidos para extenderse después a Europa, sobre todo a Ámsterdam y Londres. El conocimiento que tenemos de ella en nuestro país, sobre todo a nivel ciudadano, nació de una mímesis descontextualizada.

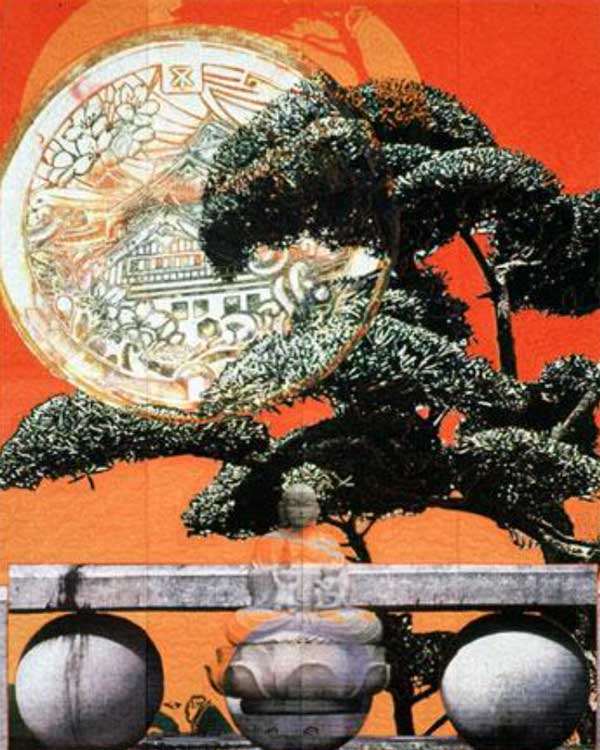

El movimiento hippie original que alumbró las primeras creaciones psicodélicas se caracterizaba por su rechazo a una sociedad adulta universal que se consideraba corrompida, y estas obras fueron manifestación de ese odio y germen de una contracultura que había quedado anclada en un idealismo utópico donde imperaba la llamada a la paz, el amor y la belleza. Pusieron de relieve las contradicciones del liberalismo y Marchán Fiz considera sus referentes a Diógenes, Rousseau, Knut Hamsun, Hesse o el movimiento zen, por sus lemas Do your own thig, Free land, Solar energy o Water Power. La influencia oriental se reflejó en su búsqueda de un regreso activo a la naturaleza y en su atención a la sensibilidad corporal; también en una profundización en la conciencia que era cercana a la astrología o el erotismo. Y, además, les interesó lo sagrado… pero en su sentido más originario, no en el de las religiones establecidas.

Ese es el clima en el que surgió y se desarrolló el arte psicodélico, que propuso entender la creación artística como una autoconfirmación del yo e insertarla en la vida cotidiana, como se manifiesta en el Ep Art –Epidermal Art-, es decir, la pintura del propio cuerpo, y en los dibujos y pinturas y en los efectos de los llamados mixed-media o multimedia.

Los artistas de la primera corriente, el Ep Art, son anónimos, por razones fáciles de entender. Entre los de la segunda, podemos citar a E. Fuchs, I. Abrams, J. Cassen, Allen Atwell, Mati Klarwein, Tom Blackwell, P. Ortloff… Sus obras son poco conocidas y hay algo de auténtico en ello: a medida que se divulgan, pierden su funcionalidad primera.

Hasta nosotros ha llegado el arte gráfico de los carteles underground de Aldridge, Wess Wilson, M. Sharp o Peter Max, pero estos carteles no son psicodélicos, sino fruto de la explotación comercial de esta tendencia convertida en moda. La psicodelia entró a formar parte de la industria cultural hacia 1966-1967 y su proliferación (y falsificación) es el origen de los posters desfuncionalizados y atractivos, de importación, que en España conocemos. Suponen un retorno nostálgico de los primeros pasos de la tendencia, regreso melancólico que tuvo su origen en la muestra “Beardsley” del Victoria & Albert (1964). Estilísticamente, mezclaban a Blake y el Art Nouveau, el dadaísmo y el surrealismo. La moda psicodélica influyó en la alta cultura con la revisión, precisamente, del modernismo y su revalorización económica.

Las formas propiamente, subrayamos propiamente, psicodélicas responden a experiencias que también lo son. El doctor S. Krippner entrevistó en 1967 a 91 artistas plásticos preguntándoles por las sustancias químicas que más consumían, si lo hacían. Entre los que reconocían ese consumo, las más frecuentes eran el LSD, la marihuana, y a larga distancia, el DMT. 38 de ellos probaban la mescalina de Michaux.

La experiencia de tomarlas podía afectar a varios niveles de la personalidad: los más frecuentes eran, claro, los sensoriales, pero también repercutía en la memoria. En su proceso creador, estos autores podían tener acceso a material subconsciente, relajar la percepción del yo y las constantes perceptivas, aumentar su concentración y su velocidad mental, etc. A nivel formal, ello se traducía en alteraciones de las percepciones ópticas: colores y formas adquirían una gran movilidad y riqueza y líneas y detalles ganaban claridad. Destaca el efecto de onda, seguramente vinculado a los impulsos eléctricos del cerebro.

También se producirían la desfiguración y deformación de los objetos, la visión de formas extrañas de animales o monstruos y una variación de las dimensiones del entorno. Espacio y tiempo pasan a convertirse en nociones arbitrarias, no sometidas a las sensaciones cotidianas.

Capítulo aparte lo ocupan esas manifestaciones ópticas que “vemos” cuando cerramos los ojos y que afectan a la capacidad de formar imágenes claras proyectadas: su variedad es más rica que la de los sueños y el significado de sus símbolos es más claro, según psicólogos. Estas imágenes se caracterizan por una luz brillante y cromática que supera nuestra percepción del color del mundo exterior en intensidad. Así, esas diversas experiencias, reflejadas en obras psicodélicas, se ofrecen como ejemplos típicos del comportamiento inventivo de la percepción.

En estas obras solemos encontrar signos icónicos y en sus unidades temáticas se encuentran ciclos mitológicos, pero de símbolos no trascendentes, sino relativos a la naturaleza y a la ciencia: a la energía, como en las formas orgánicas de Saby o Blackwell, o a la leyenda (Fuchs, Ortloff). Son frecuentes también los mandalas.

A diferencia del surrealismo y su automatismo, no predomina lo fantástico sino lo molecular, lo orgánico (Abrams, Sklar-Werisntein). Ambas corrientes sondean el psiquismo y cuestionan la realidad, pero los símbolos psicodélicos no proceden de la neurosis o del sueño, sino de lo vital, entendiendo que las realidades interiores no son menos ciertas que las externas.

Para Marcuse, el eje de las experiencias psicodélicas radica en la necesidad de una revolución de los modos perceptivos: de una nueva sensibilidad, una creencia que decaería con la llegada del Acid pop. Otro capítulo.