1920 es el año en que Joan Miró viajó por primera vez a París, ciudad que ansiaba conocer desde tiempo antes; 1945, aquel en el que retomó los pinceles tras un periodo de sequía (desde que llevara a cabo sus Constelaciones en 1940-1941), desplegando signos flotantes sobre ambiguos fondos blancos.

En ese arco cronológico de la trayectoria del artista barcelonés se centra “La realidad absoluta”, muestra que le dedica el Museo Guggenheim Bilbao desde el 10 de febrero, bajo el comisariado de Enrique Juncosa. La exploración de esta etapa concreta de su carrera resulta especialmente interesante por la evolución en sus lenguajes, desde el realismo mágico de sus comienzos hasta los signos espaciales de los años más avanzados, unas transformaciones formales y estéticas en las que podremos apreciar la creciente fascinación de Miró por las pinturas rupestres, los petroglifos y estatuillas antiguas, de la que también dio cuenta en su cuaderno de notas, donde volcó su interés por la recuperación del sentido ancestral de la creación.

Esa atención a los orígenes explica, en cierto modo, su rechazo a la noción de una abstracción pura: todas las marcas que aparecen en sus obras remiten a motivos concretos, a realidades profundas que forman parte de la realidad misma, tal y como teorizó Breton al referirse a la realidad absoluta que incorpora el mundo interior de los artistas y los poetas al universo que los rodea. En esa senda Klee, a quien sabemos que el catalán admiró, calificó su producción como abstracta pero con recuerdos, esto es, como la traslación de lo real por la memoria.

Anticipándose al análisis de esa fase parisina, la exhibición del Guggenheim se iniciará recordando la formación del artista en Barcelona cuando se refugiaban en la ciudad artistas relevantes de las primeras vanguardias en los años de la I Guerra Mundial, como Picabia, los Delaunay y Marcel Duchamp, a quienes conoció; de su mano crecieron en el pintor las ganas por trasladarse a Francia, juzgando que allí podría alcanzar una mayor libertad artística y frecuentar a artistas, poetas y marchantes fundamentales, como efectivamente ocurriría. En el periodo 1918-1920, desarrollaría Miró obras detallistas y delicadas, dedicadas a la naturaleza y a un medio rural de tintes arcádicos: encontramos en ellas hojas de plantas y árboles de cuidadas caligrafías y aire oriental, sin embargo, más que representar los motivos con exactitud, pretendía plasmar las emociones que le suscitaban.

En Bilbao podremos ver también su Autorretrato de 1919, muy distante por su carácter objetivo de los que realizaría en los treinta: en el primero se muestra como una figura transparente, con ojos y ojales de formas cósmicas y un rostro que no deja de ser emblema de su mundo interior, mientras que en los que efectuó en 1938 su cuerpo se convierte, del todo, en la plasmación de la noche y el arrebato. Dos círculos rojos, rodeados de llamas flameantes amarillas, flotan en un espacio negro ilimitado, rodeados de estrellas, peces, pájaros, mariposas y formas abstractas biomórficas. Como ha apuntado Margit Rowell, en estas últimas composiciones plasma claramente esa concepción de su mundo íntimo como realidad tan incuestionable como el sol o la hierba.

Tras aquel primer viaje a París de 1920, se instaló Miró al año siguiente en la Rue Blomet, donde pintaría paisajes que ya no se referían al mundo exterior. Amigo del citado Breton, en su estudio recalaron Artaud, Raymond Roussell, Robert Desnos, Paul Eluard, Michel Leiris, Benjamin Péret o René Char y en la obra de todos ellos se fijó, sobre todo en sus procesos de creación basados en el automatismo, la estética de la fragmentación, la unión de motivos e imágenes aparentemente inconexas y el uso de tipografías. En sus pinturas oníricas de mediados de aquella década no podremos distinguir narrativas lógicas, sino elementos aparentemente diseminados por las superficies cuya disposición parece improvisada (no lo era, como prueban los bocetos).

Una de esas piezas, que llegará a Bilbao, es Interior (La masovera) (1922-1923), que dedicó de nuevo al ámbito rural y que podemos considerar una obra de transición. Se identifican los elementos visibles, como la granjera (inspirada en una muñeca), un gato o una chimenea, pero no se busca aquí ningún tipo de captación fiel de sus fisionomías, sino la de la energía que transfigura lo real y que procede, para Miró, de la misma tierra.

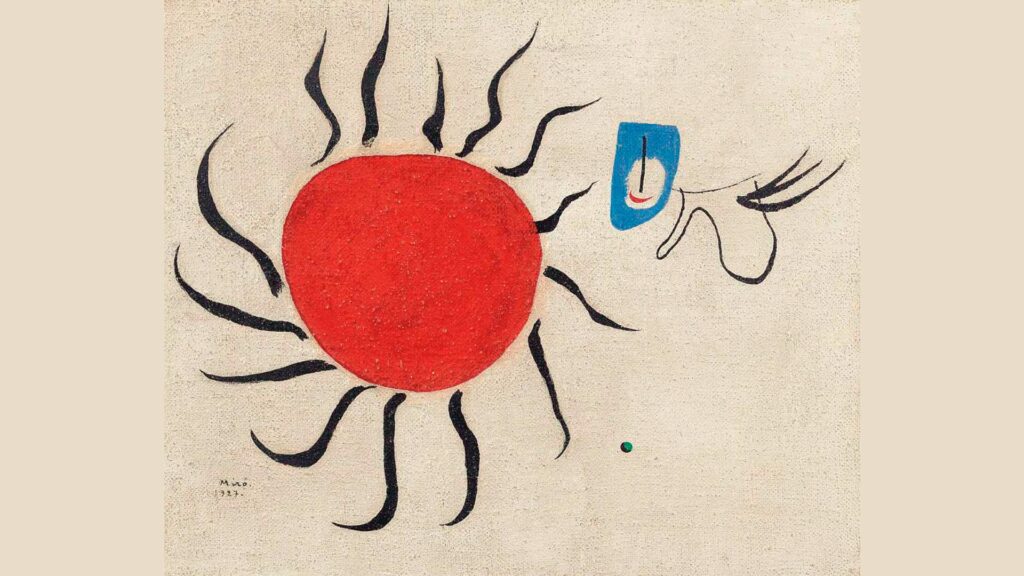

Unos años después, hacia 1926-1927, cambió de estudio, a la Rue Tourlaque, y también de estilo. Sus nuevos vecinos en la zona, donde permaneció hasta 1929, serían Jean Arp, René Magritte y Max Ernst y aquí llevó a cabo paisajes de formatos amplios con algunos motivos reconocibles, pero estilizados, como Paisaje (Paisaje con gallo) y Paisaje (La liebre), ambos datados en 1927 y dominados por fondos de tonos intensos. La construcción de perspectivas y volúmenes queda del todo relegada, como veremos también en Pintura (El sol) o Pintura (La estrella), también de 1927: flotan en sus fondos astros y animales, habitantes de esta nueva realidad a la que Miró daba forma.

Llegados a los treinta, el lenguaje de Miró viraría hacia el expresionismo. Sus composiciones de entonces, como Grupo de personajes en el bosque (1931), Pinturas salvajes (1934-1938), sus collages y sus pinturas sobre cobre, masonita o celotex, nos ofrecen figuras monstruosas situadas en espacios ambiguos con un punto inquietante, probablemente relacionados con el clima político del momento. En las 27 pinturas sobre paneles de masonita que llevó a cabo en el verano de 1936 hay quien ha encontrado un precedente de las composiciones de la Escuela de Nueva York, cuando el acto de pintar, como rito, devino asunto central de la propia pintura. En este caso, Miró pinta sobre un material de textura notable y color intenso, superponiendo trazos negros veloces y campos de color, con materiales de texturas ricas como el alquitrán, la grava o la arena. En ocasiones rascaba o agujereaba las superficies.

Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se trasladó a una pequeña casa en Varengeville-sur-Mer, en Normandía, donde recibe el encargo de pintar un mural. Trabajó allí en cinco pequeños paisajes agrupados bajo el título El vuelo del pájaro sobre la pradera, que remiten a las llanuras abiertas de la zona y al vuelo de los cuervos sobre ellas, un paisaje muy diferente al del Mediterráneo.

Desde esa localidad, escribió el artista a su amigo Roland Penrose para explicarle el origen de sus Constelaciones: Después de pintar, mojaba mis pinceles en aguarrás y los secaba sobre hojas blancas de papel, sin seguir ideas preconcebidas. La superficie manchada me estimulaba y provocaba el nacimiento de formas, figuras humanas, animales, estrellas, el cielo, el sol y la luna. Dibujaba todas estas cosas, vigorosamente con carboncillo. Una vez que había logrado el equilibrio en la composición y ordenado todos estos elementos, empezaba a pintar con goauche, con la minuciosidad de un artesano o un hombre primitivo; esto me llevaba mucho tiempo.

Los 23 conjuntos de esas constelaciones los llevaría a cabo entre enero de 1940 y septiembre de 1941, finalizándolos en Mallorca, donde acudiría escapando de la contienda. Culminación del potencial de su lenguaje de signos, basado en la imaginación y la intuición, impactarían mucho en Estados Unidos, donde la galería de Pierre Matisse los mostró ya en 1945.

Tras ellas, como decíamos, permaneció Miró un tiempo sin pintar, encerrado en la isla con su familia. Hasta que, en ese último año, retomó su actividad en una serie de pinturas de gran formato, de nuevo sobre fondo blanco y basadas en el lenguaje de signos; casi todas llevan la palabra noche en su título, pese a que sus fondos son blancos y luminosos. Y por la misma época comenzó a cultivar la cerámica, trabajando en colaboración con Llorens i Artigas, cuya producción nos descubrió recientemente la Galería Elvira González.

“Joan Miró. La realidad absoluta. París, 1920–1945”

Avenida Abandoibarra, 2

Bilbao

Del 10 de febrero al 28 de mayo de 2023

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: