La primera vez que supimos de Brady Corbet, el artífice de The Brutalist, no fue por su actividad como director, sino como actor: participó en la réplica estadounidense de Funny Games, la película más angustiosa, incluso repulsiva, de Haneke, en la piel de uno de los dos muchachos sádicos que hacían la vida imposible a un matrimonio maduro en su bucólica casa de vacaciones (la dirigió el mismo Haneke de nuevo, en un ejercicio repetido de recreación de la crueldad difícil de entender).

La primera vez que supimos de Brady Corbet, el artífice de The Brutalist, no fue por su actividad como director, sino como actor: participó en la réplica estadounidense de Funny Games, la película más angustiosa, incluso repulsiva, de Haneke, en la piel de uno de los dos muchachos sádicos que hacían la vida imposible a un matrimonio maduro en su bucólica casa de vacaciones (la dirigió el mismo Haneke de nuevo, en un ejercicio repetido de recreación de la crueldad difícil de entender).

Si entonces Corbet interpretó el papel en el que casi nadie hubiera querido involucrarse, en The Brutalist, su tercera película tras Vox Lux y La infancia de un líder, nos ofrece, cuando no ha cumplido los cuarenta, el filme -de mimbres narrativos clásicos y lecturas contemporáneas de la historia posterior a la II Guerra Mundial- que a muchos cineastas que han trabajado en torno al sueño americano les hubiera gustado rodar.

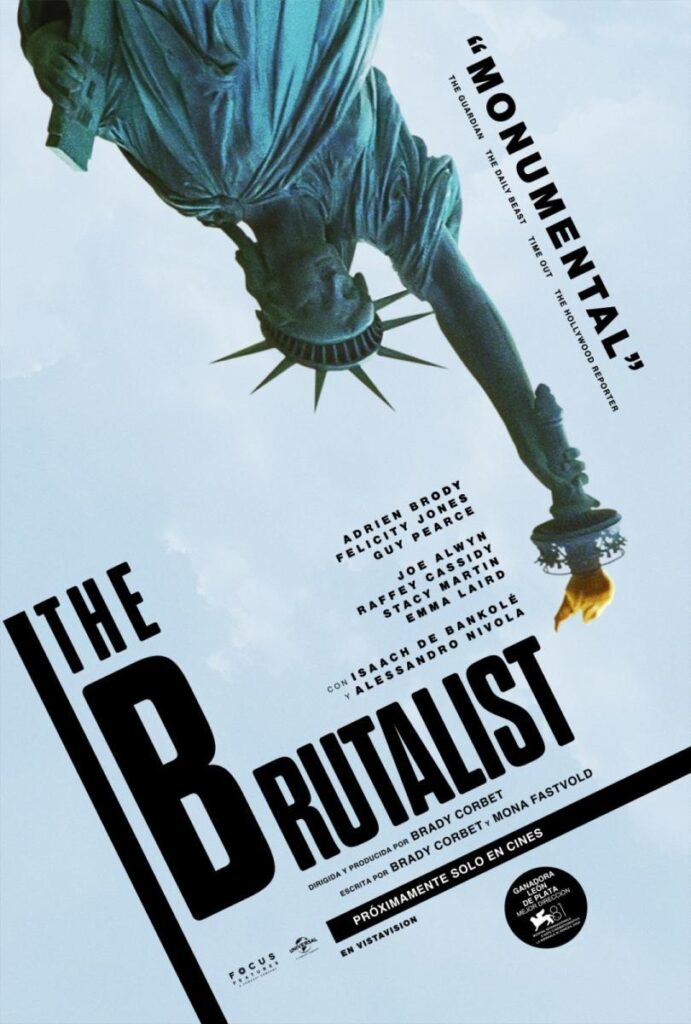

Lo protagoniza László Toth (Adrien Brody), un arquitecto húngaro formado en la Bauhaus, personaje ficticio aunque basado en las experiencias de Marcel Breuer y en las que pudieron conocer otros miembros de esa escuela obligados a abandonar Europa a raíz de la expansión territorial alemana. En un barco en el que no cabe ya un alfiler llega a Nueva York y su primera visión de la ciudad se corresponde con un originalísimo encuadre de la Estatua de la libertad que contemplamos boca abajo, en un plano anticipatorio de que su vida tampoco será la que dejó atrás. Completa ese augurio una misiva de su esposa, que permanece en el continente a la espera de poder huir, y que escuchamos en voz en off: le recuerda que quienes más libres se creen son quienes más lejos están de la libertad (porque no son conscientes de sus nuevas ataduras).

No es en absoluto usual que la arquitectura, ni personajes ficticios más o menos geniales con el oficio de arquitecto, centren proyectos de esta envergadura, por eso merece la pena detenerse en la elección de Corbet: un antecedente lejano, fechado en 1949, lo encontramos en El manantial de King Vidor, obra basada en una novela de Ayn Rand donde Gary Cooper daba vida a Howard Roark, arquitecto parcialmente inspirado en Frank Lloyd Wright, que estuvo a punto de prestar sus propios diseños para ese trabajo y si no lo hizo fue por una cuestión de precio. Aunque no terminó de satisfacer ni a Rand ni a Cooper, ese filme ahondaba en los esfuerzos de un visionario que había de defender su talento y su individualidad ante la incomprensión generalizada si quería llevar a cabo rascacielos que desafiaran las convenciones de ese momento; el que encarna Brody, sin embargo, es alabado más por esnobismo que por convicción mientras tiene que plegarse, dada su vulnerabilidad, a los deseos del comitente en su sentido más amplio y no proyecta una construcción frente a la comunidad, sino precisamente para ella. En ambos casos, eso sí, estos arquitectos cuentan fundamentalmente consigo mismos, con su talento y tozudez, para llevar sus empresas a término: las dos películas subrayan la individualidad/ soledad de los protagonistas a la hora de desarrollar sus propuestas conforme a sus ideas iniciales, en el caso de Toth con la dificultad añadida de partir de cero en un lugar ajeno.

Lo será, ajeno, incluso desde su primera habitación americana, en el terreno teóricamente amigo de la empresa de su primo, que ya no se llama como antes ni profesa la misma religión: la nueva tierra parece devorar a sus recién llegados de modo que sus rasgos y experiencias pasadas, sus identidades extranjeras, tengan que ser dejados atrás. Los escenarios que Toth conoce en sus vivencias tempranas en Estados Unidos son los que ponen cimiento a una vida urbana y teóricamente privilegiada que se le resiste: los refugios húmedos para obreros sin hogar, las colas para obtener pan a veces sin suerte, la explotación del carbón y, finalmente, la casa de invitados de un magnate que disfruta pensándose bienhechor. De su mano puede volver a reunirse con su mujer y emprende una construcción, monumental y malentendida, que pondrá al servicio de las funciones sociales previstas pero también al de su propia memoria; el tamaño de las estancias y su iluminación remitirá a las celdas del campo de concentración del que pudo escapar. Su hormigón sustenta y cobija, pero además recuerda y alberga, como él mismo anuncia a su jefe, un mensaje político para la posteridad; planos y guiones trascienden, asimismo, su sentido más inmediato: remiten a la experiencia de quien emigra obligadamente, al desarraigo y a la búsqueda del yo anterior.

La duración de la película -casi cuatro horas con un intermedio de quince minutos- no forma parte de una voluntad de estilo, sino del modo de narrar natural de Corbet: en The Brutalist no hay tramas sobrantes ni razones para aburrirse. Conviven la emoción personal, lo íntimo, y la interpretación histórica, una posible pero muy bien manejada: lo colosal.