Hace no demasiado, o quizá sí hace ya tiempo, Réquiem por un campesino español, seguramente la obra más significativa de Ramón J. Sender junto a Crónica del alba, era lectura habitual estudiando literatura, como texto representativo del realismo social de posguerra y de hasta qué punto fue civil nuestra guerra.

Hace no demasiado, o quizá sí hace ya tiempo, Réquiem por un campesino español, seguramente la obra más significativa de Ramón J. Sender junto a Crónica del alba, era lectura habitual estudiando literatura, como texto representativo del realismo social de posguerra y de hasta qué punto fue civil nuestra guerra.

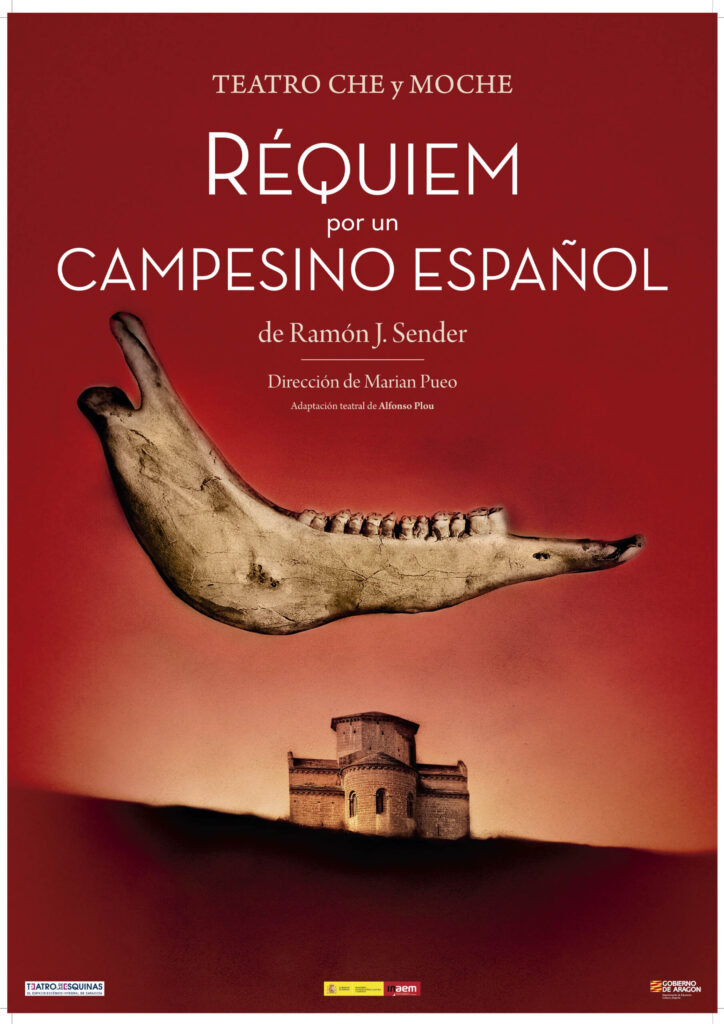

Están a punto de cumplirse setenta años desde su escritura, en 1953, con el título original de Mosén Millán, pero puede que algunos piensen en esta novela como menos temprana, porque en España no se publicó hasta 1974. El aniversario que sí llegó ya, en 2021, fue el que conmemoró 120 años desde el nacimiento de Sender en Chalamera (Huesca), una efeméride que nos ha traído algunas reediciones de su producción y además la llegada a las tablas de Réquiem, a cargo de la compañía, aragonesa como él, Teatro Che y Moche.

La relevancia del texto a la hora de poner piel y algunas circunstancias a nuestro episodio más terrible del siglo XX son conocidas, así que la sinopsis de la obra será breve: Mosén Millán es párroco de un pueblo aragonés y se dispone a oficiar misa por el alma de Paco el del Molino, un joven noble y sencillo al que bautizó, casó y también dio la extrema unción. Nadie ha pedido la ceremonia, la hará justamente por ese vínculo que los unió hasta el final, un desenlace trágico, el de su asesinato en la guerra, que lo es para nosotros aún más a medida que este sacerdote nos revela los prolegómenos: los lazos estrechísimos entre la víctima, quienes lo hicieron ejecutar y quien propició, sin quererlo, esa muerte.

Sender puso su estilo sencillo y sobrio al servicio del drama y Teatro Che y Moche ha logrado un prodigio de adaptación, que ha corrido a cargo de Alfonso Plou (la dirección es de Marian Pueo). Con el fin de favorecer la acción teatral, surge la figura de un sacristán que tiene mucho de supremo hacedor y que contribuye a vertebrar las transiciones entre unas y otras memorias, por el texto que se le ha concedido y porque el actor que lo interpreta (Saúl Blasco) hace lo propio asimismo con Paco el del Molino, el padre del campesino, la bruja del lugar o, muñecos articulados mediante, los instigadores del asesinato. De su mano, los recuerdos del cura (Joaquín Murillo) llegan al espectador como mucho más que eso: las travesuras del pequeño Paco en su rol de monaguillo no son una foto en blanco y negro, experimentamos ternura ante su primera confesión y su cortejo a Águeda, y los instantes últimos son recreados en las tablas con una austeridad y una crudeza que no conmueven menos que el relato de Sender.

Presente y pasado se entrecruzan en el escenario con una fluidez muy lograda, enhebrados tanto por la figura de Mosén y sus dualidades dolorosas, bordadas por Murillo, como por una escenografía a la vez sencilla y polivalente, refinada y simbólica: una construcción de puertas y casetones donde se reproducen escenas de violencia, quizá inspiradas en Muybridge, que se nos ofrece como interior de la iglesia, como casa del campesino, cárcel y oportuno espacio de proyección de esas Viñuelas que hace tiempo que, en nuestra mente, son otro barranco de Víznar.

Las próximas paradas de este Réquiem son Puerto de Santa María (27 de mayo) y Albacete (1 de junio).