No son demasiadas las películas recientes que tengan a la naturaleza como tema o como un personaje más, sí son algunas más las que asocian los estados de ánimo personales a determinados paisajes. Y en el caso del cine español, la mayoría de ellas tienen el norte como escenario.

No son demasiadas las películas recientes que tengan a la naturaleza como tema o como un personaje más, sí son algunas más las que asocian los estados de ánimo personales a determinados paisajes. Y en el caso del cine español, la mayoría de ellas tienen el norte como escenario.

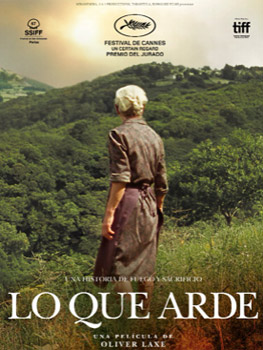

Permanece en salas tras estrenarse hace casi un mes, y es una buenísima noticia, Lo que arde, el filme con el que el joven director francés, de origen gallego, Oliver Laxe obtuvo el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes. Es su tercer largo, tras Todos vosotros sois capitanes y Mimosas, y sus actores protagonistas no son profesionales, pero nada hay en este trabajo de espontáneo y esa es la delicia y el reto para nuestra observación: muchas secuencias contienen metáforas, anticipos de lo que vendrá y hay mensajes en los silencios (porque el guion es escueto y su reducción a lo esencial es uno de los puntos fuertes de la película).

En el inicio de Lo que arde, una máquina taladora avanza en la noche llevándose varios eucaliptos a su paso hasta topar con uno más añejo y robusto que el resto, ante el que da marcha atrás con cierto respeto; ese comienzo tendrá mucho que ver con el posterior desarrollo de la trama y también con una de sus reflexiones: la difícil relación entre la naturaleza y quienes la pueblan, viviendo de ella y a pesar de ella.

Lo esencial, en Lo que arde, continuará contándose a partir de entonces a través de miradas bajas, gestos discretos, pasos adelante y pasos atrás. Un individuo apocado, aparentemente quebrado y huidizo, sale de una cárcel gallega en libertad condicional: se trata de Amador, en prisión por quemar el monte. En autobús y a pie, regresa a la casa recóndita de su madre anciana, Benedicta, una mujer que vive inserta en el paisaje verde formando parte de él y que lo recibe sin ninguna alaraca pero con toda la ternura de las madres del mundo resumida en una pregunta: Tes fame.

La relación, callada pero sólida, entre Amador y Benedicta, y la de ellos con los habitantes de su aldea, murmullos mediante, trenza entre comidas a la lumbre, entierros y pastoreo el núcleo de Lo que arde, enlazando sus vidas sencillas y rutinarias con el bosque. La mirada de ambos hacia él es bien distinta: cálida y apegada en la madre, amargada en Amador; su vecino Inazio no desea marcharse de allí, pero sí vivir de otra manera: trabaja en la construcción de una casa rural para atraer turismo, ante el escepticismo de los otros. Por un lado Laxe propone un canto a la naturaleza, por otro recuerda que, como forma de vida, se encuentra en frágil equilibrio o decadencia.

La unión entre madre e hijo no se rompe nunca, pese a la certeza del fuego provocado y el amor de Benedicta por la tierra; Inazio quiere confiar en Amador sin éxito y toda la riqueza de Lo que arde la encontramos en sus maneras de mirarse, entre ellos y alrededor, y en unas mínimas conversaciones, a tono con el paisaje, que tampoco genera mayor ruido ni alteraciones hasta que se prende.