Cuando ya no nos resulta extraño decir que casi cualquier tiempo pasado fue mejor, Paul Thomas Anderson ha decidido llevarnos a los setenta y al valle de San Fernando, desvistiéndose del refinamiento que envolvía El hilo invisible para volver a situarnos en la calle y en las casas de personajes de a pie; no los envuelve tanto la suciedad propia y ajena como a los presentes en Puro vicio, pero sí el polvo de la calle, el sudor de la pandilla adolescente, el calor del lugar donde el propio cineasta nació.

Cuando ya no nos resulta extraño decir que casi cualquier tiempo pasado fue mejor, Paul Thomas Anderson ha decidido llevarnos a los setenta y al valle de San Fernando, desvistiéndose del refinamiento que envolvía El hilo invisible para volver a situarnos en la calle y en las casas de personajes de a pie; no los envuelve tanto la suciedad propia y ajena como a los presentes en Puro vicio, pero sí el polvo de la calle, el sudor de la pandilla adolescente, el calor del lugar donde el propio cineasta nació.

Quizá dejándose llevar por ese viaje a los orígenes, ha logrado que la autenticidad sea la nota dominante en Licorice Pizza, una película que tiene las idas y venidas de una historia de amor como eje de su argumento, pero que propone sobre todo el recuerdo de un tiempo en el que seguramente no éramos mejores pero no era tan necesario ocultar nuestras faltas (y asumíamos, puede que con más naturalidad, nuestras fealdades; los actores protagonistas no destacan por su belleza, que por una vez se ha reservado a los secundarios). La recreación de esa década lejana y cercana es la base del filme y su excusa una atracción aparentemente casual, que irá a más, entre dos improbables (un adolescente seguro de sí mismo sin tener por qué y una mujer que le saca una década, algo menos segura teniendo razones para estarlo). Su relación avanza literalmente a base de carreras, las que hacen para ayudarse siempre que se necesitan; correr, sobra decirlo, nunca los aleja de la ciudad ni del contexto que comparten (y proporciona la ocasión de pulir excelentes planos secuencia, numerosos y excelentes también en el paso corto).

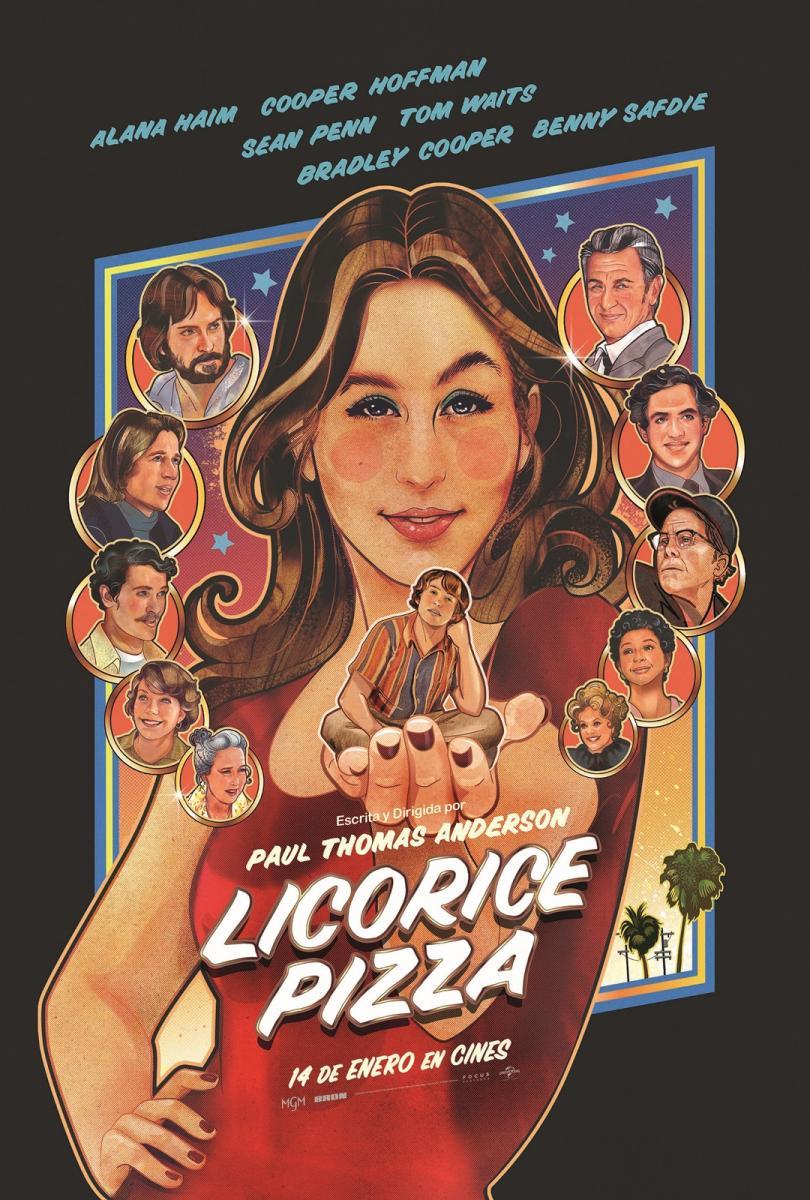

Subraya la autenticidad de esta historia, aunque no la explica, el hecho de que estos amantes inesperados sean interpretados por actores sin experiencia (Cooper Hoffman y Alana Haim), capaces, no obstante, de demostrar buena química de principio a fin, y el de que los escasos actores reconocidos que aparecen en Licorice (Sean Penn y Bradley Cooper) desempeñen roles menores y arquetípicos, no innecesarios, en cuanto que le ofrecen a ella posibles caminos alternativos a un joven del que por momentos se siente celosa y al que en otras ocasiones no soporta; uno de los momentos más interesantes de la película nos lo da una breve epifanía de ella, que tras conducir kilómetros marcha atrás y sin gasolina, trata de digerir la tensión vivida mientras observa cómo Gary (Hoffman) y los suyos juegan muy infantilmente en la gasolinera. Su diferencia de edad no es obstáculo pero sí adquiere importancia: mientras Alana trata de crecer personal y profesionalmente, Gary busca fundamentalmente ganar dinero y ser admirado. Emprenderán rutas distintas, pero aún así no dejarán de buscarse y de correr.

La ambientación de Licorice, una mirada atrás, está más que lograda y no solo en cuanto a luces, vestuario, escenografías o modelos de automóvil; no se esconden actitudes abiertamente machistas ni algunas sumisiones, tampoco la espontaneidad de quienes dedicaban sus esfuerzos a vivir y no tanto a proyectar. La edad de los protagonistas y su ilusión los hace muy libres, por más que no puedan escapar a su relación ni cambien sus escenarios, y puede discutirse, o no, si su tiempo tampoco los encorsetaba; en cualquier caso, Anderson se encarga de que esa sensación de libertad se contagie envuelta en nostalgia y en una banda sonora fácilmente reconocible.