Con la necesidad de decidir cada día para qué te has despertado.

Con la necesidad de decidir cada día para qué te has despertado.

Hace seis años, el periodista polaco Witold Szablowski publicó Los osos que bailan, recopilación de testimonios (reales, como avanzaba el subtítulo del libro) de personas que, si no añoraban explícitamente el regreso de distintas dictaduras comunistas, al menos sentían nostalgia de ciertos aspectos de su vida bajo esas tiranías: un menor individualismo, algunas necesidades básicas cubiertas, el culto a valores compartidos… Llamaba la atención el ardor de una de las guías del museo dedicado a Stalin en Gori, la ciudad de Georgia donde nació: Cuando veo lo que han hecho con nuestro querido Stalin se me encoge el corazón. ¿Cómo es posible hacer algo así? ¿Cómo se puede hacer de una buena persona un monstruo, un caníbal, un ogro?

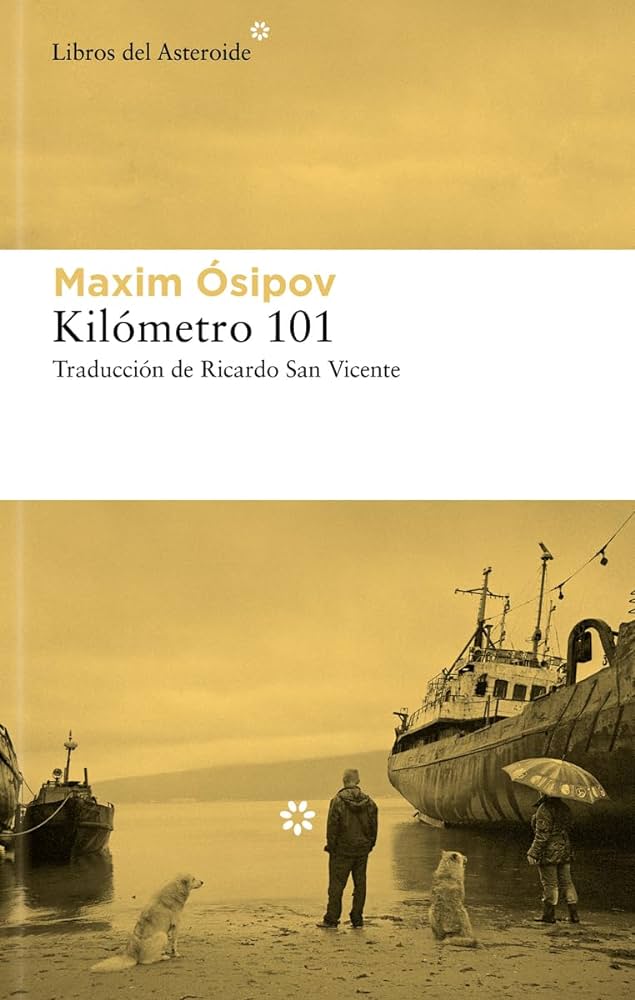

Los habitantes de Tarusa que pasan por la consulta de cardiología de Maxim Ósipov, y por las páginas de su segundo compendio de relatos en Libros del Asteroide, Kilómetro 101, nunca manifiestan tanto amor por el pasado -quizá alguna melancolía-, pero tampoco grandes apegos hacia su vida presente: de hecho el escritor se refiere a esa ciudad como N., en referencia a la que aparecía en Almas muertas de Gogol. Su título contiene asimismo un sentido específicamente ruso: 101 kilómetros era la distancia respecto a las grandes ciudades a la que se permitía residir a quienes habían cumplido condena por delitos políticos, como el bisabuelo de este autor, acusado de participar en una conspiración contra Gorki.

Como Piedra, papel, tijera, aquel anterior volumen de relatos de Ósipov en castellano, este nuevo libro retrata a gentes comunes de la Rusia postsoviética frente a la mesa del médico o en la camilla: víctimas de una sanidad deficiente lastrada por la corrupción y la burocracia, a menudo solos y dominados por una indiferencia que se extiende tanto a su entorno como a sí mismos, se dejan llevar por la inercia de sus vidas y no anhelan apenas mejoras ni cambios, del mismo modo que prefieren unas pastillas para ir tirando antes que plantear cambios profundos en sus vidas o intentar una operación. Esa inercia, y la desidia, el convencimiento de que nada va a cambiar, son las notas dominantes en estas páginas, en las que, no obstante, caben retazos de compasión y de belleza: la que tiene que ver con aspectos contados de las existencias sencillas de los vecinos de este lugar y, sobre todo, con la voluntad del médico de escucharlos y ayudarlos atendiendo a sus circunstancias personales; en ocasiones, desafiando a un sistema que privilegia a los recomendados y a quienes tienen con qué sobornar.

Es inevitable relacionar a Ósipov con Chejov, por su oficio común de médicos a la vez que de narradores de cuentos apegados a lo real, y porque los dos se valen de su experiencia con los pacientes para idear sus textos; se nos hace evidente que ambos forman parte de una estirpe de enormes narradores rusos capaces de retratar, con precisión pero también con misericordia, a la población de pequeñas localidades, que se siente muy lejos de Moscú y de los supuestos estímulos de la vida urbana y que, sin opciones de progreso económico ni desarrollo cultural, ve mecerse su vida entre la apatía hacia una violencia a veces latente, y otras campante, y en el peor de los casos, el abuso del alcohol.

Son recurrentes los pensamientos de que todo ha de ser más fácil en otros lugares, por eso, en los capítulos finales, Ósipov recoge también la experiencia de emigrados al extranjero o de quienes marcharon a la capital, si bien la modalidad más frecuente de escape es aquí el exilio interior, el olvido de uno y la impasibilidad hacia lo ajeno.

El último capítulo de Kilómetro 101 fue escrito, precisamente, tras la obligada marcha de Ósipov a Alemania a raíz del estallido de la guerra en Ucrania (que criticó), y previo paso por Armenia. El título condensa acertadamente sus sucesivas sensaciones (Frío, vergüenza y liberación); escribe sobre Putin sin mencionar su nombre con la contundencia y el uso calculado de las palabras que es común a tantos escritores rusos; se pregunta cómo se guía quien, como él, carece de pasión y de lecturas; y piensa cómo será acostumbrarse a que, en cada control de pasaporte, su nacionalidad despierte recelos, que entiende.