Este viernes ha llegado a cines lo último de Hirokazu Kore-eda, Después de la tormenta, un nuevo drama centrado en la familia, en los infinitos y delicados ecosistemas que pueden derivar de las relaciones entre padres e hijos. Ese ha sido el eje que ha determinado su filmografía al completo (desde Nadie sabe, con la que logró el reconocimiento internacional hace doce años, hasta su anterior filme, Nuestra hermana pequeña, pasando por De tal padre, tal hijo o Milagro). Y toda esa producción tiene también en común su afán por abordar las consecuencias del abandono (de padre o madre, y en circunstancias diversas) y también la formación de familias sin el nexo común de los genes.

Este viernes ha llegado a cines lo último de Hirokazu Kore-eda, Después de la tormenta, un nuevo drama centrado en la familia, en los infinitos y delicados ecosistemas que pueden derivar de las relaciones entre padres e hijos. Ese ha sido el eje que ha determinado su filmografía al completo (desde Nadie sabe, con la que logró el reconocimiento internacional hace doce años, hasta su anterior filme, Nuestra hermana pequeña, pasando por De tal padre, tal hijo o Milagro). Y toda esa producción tiene también en común su afán por abordar las consecuencias del abandono (de padre o madre, y en circunstancias diversas) y también la formación de familias sin el nexo común de los genes.

En alguna entrevista, Kore-eda ha explicado que su interés por estos asuntos procede de la propia experiencia (su padre pasaba mucho tiempo fuera de casa y no le prestó excesiva atención en la infancia, lo que le ocasionó un acusado miedo al abandono), aunque también recoja el testigo de cineastas de su país que supieron encontrar en la familia el germen de múltiples historias posibles, no por comunes menos conmovedoras, como Yasujiro Ozu (Cuentos de Tokio).

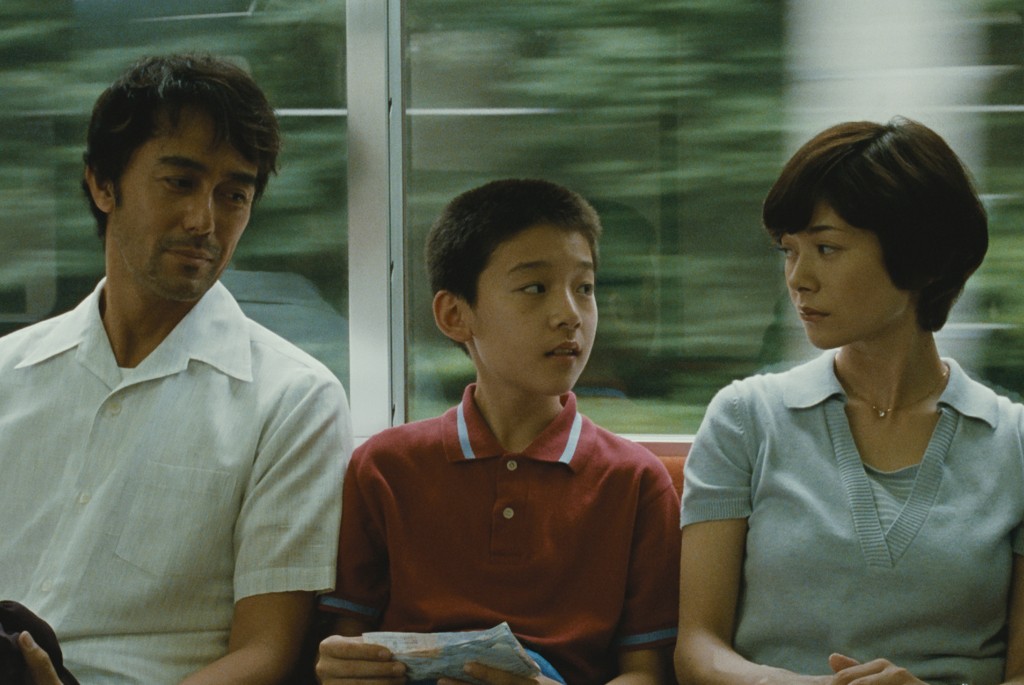

En Después de la tormenta nos presenta Kore-eda a una familia dividida por el carácter despreocupado y derrochador de sus miembros masculinos: el padre recientemente fallecido y su hijo, que ha heredado el carácter del primero y trabaja como detective sin muchos escrúpulos mientras espera sin éxito poder alguna vez vivir de la escritura. Constantemente pide dinero a su madre y a su hermana y constantemente lo gasta en ocios varios mientras incumple el pago de la pensión de su hijo. Es un bala perdida, pero no una mala persona, y en lo que no atañe al dinero, trata de ocuparse del niño y de verlo cuanto puede.

La mayor parte de la película transcurre en el minúsculo piso en el que reside su madre anciana, en un barrio-avispero. Ella nunca ha podido escapar de aquel lugar, donde se anuncia por megafonía el extravío de vecinos mayores y seguramente solos, precisamente por la nula capacidad de ahorro del que ha sido su marido. Entre esas cuatro paredes apenas caben tres personas, pero sí múltiples historias y recuerdos que Kore-eda tiene la maestría de irnos desgranando con el ritmo adecuado; también con gran sensibilidad y ternura nos va presentando a la estupenda abuela, una sabia dulce que conoce perfectamente a su hijo pero tiene el talento de no humillarlo y que ejerce de pegamento entre los dos hermanos y entre el derrochador y su ex mujer.

Un tifón, uno de tantos, une a la antigua pareja, al niño y a la abuela, en la casa de ella, en una noche en la que, en lo sustancial, no cambia nada, precisamente porque en asuntos familiares las tormentas tampoco suelen poder con todo. Ellas, y las continuas idas y venidas de los personajes, aluden al paso del tiempo, que hace que casi todo cambie y algunas cosas no se muevan.

El estilo es el habitual de Kore-eda: los diálogos son los necesarios, y siempre sencillos, y ninguna voz ni estridencia le hace falta para introducirse en los recovecos de intimidades personales y familiares con las que cualquiera puede empatizar.