Conocemos mucho más el romanticismo literario francés que el estadounidense, pero podemos acercarnos al segundo a partir del primero: ambos comparten cariz político y revolucionario y, respecto al británico y el alemán, su desarrollo fue tardío. Su mayor diferencia reside en que, si el movimiento en Francia fue sobre todo intelectual, en Estados Unidos se arraigó en lo popular, tanto en las novelas de aventuras como en las de amor o misterio (carecía de tradiciones sobrenaturales en las que inspirarse). En Estados Unidos, el pasado al que podían acercarse los románticos remitía a los indios, la conquista de tierras vírgenes, la inmigración…

En ese contexto nació la novela del Oeste y también la realista: Louise May Alcott pero también Nathaniel Hawthorne y La letra escarlata. Los hubo asimismo, como Washington Irving o Longfellow, que se vincularon al romanticismo europeo; en cualquier caso, cuando la rebelión contra la antigua metrópoli británica se fue apaciguando, Inglaterra ejercería en ellos su influencia, y con ella el terror sobrenatural.

Uno de los primeros escritores profesionales estadounidenses fue Charles B. Brown, autor de la novela negra Wieland o la Transformación, pero fracasó y se dedicó a la política. El citado Irving vivió dos décadas en Europa como diplomático, por lo que asimiló dos tradiciones: la alemana y la española; la primera le sirvió para escribir cuentos de miedo como La aventura del estudiante alemán y El novio fantasma y la segunda para Los cuentos de la Alhambra (1832), que atrajeron a Granada a viajeros de todas las latitudes. Se trata de buenos cuentos fantásticos, nada negros, y antes ya había mostrado su interés por el género en otra colección de cuentos: Rip van Winkle, llenos de humor.

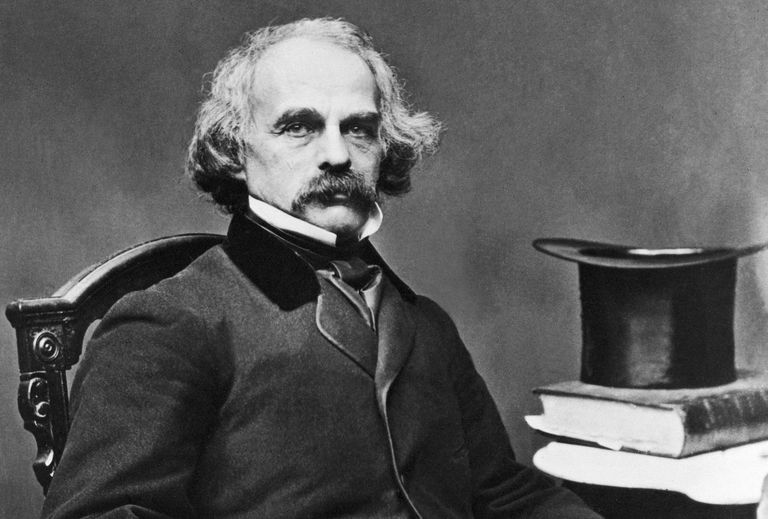

Quizá podemos considerar el creador del cuento de miedo norteamericano a N. Hawthorne, sin embargo realista en la mayor parte de su obra. Nacido en Nueva Inglaterra cuando aún resonaban allí ecos de pactos con el diablo y quema de brujas, y hombre de temperamento melancólico, escapó a la épica de la colonización y se refugió en la novela gótica, sustituyendo los castillos medievales por viejas casas de madera de la etapa colonial, el mejor símbolo de lo viejo en un país pujante. Algo marginal respecto a las corrientes literarias dominantes, el género del cuento se enriqueció mucho con esa asimilación de la casa colonial, esencial en los escritos de una gran figura de la literatura de todos los tiempos: Edgar Allan Poe.

Pero no abandonaremos aún a Hawthorne: El experimento del Dr. Heidegger, La hija de Rapaccini o El velo negro del ministro suscitaron la admiración de Melville, que lo homenajeó dedicándole Moby Dick; de Poe, quien dijo de él que era uno de los pocos hombres de genio indiscutible nacidos hasta entonces en Estados Unidos, e incluso de Borges, que lo admiró más como cuentista que como novelista, al contrario que T.S. Eliot, que disfrutó de La casa de los siete tejados. Puede que ese relato sea, justamente, el mejor ejemplo de uso de la casa como escenario del miedo: sus cúspides espectrales, sus chimeneas arracimadas y sus ventanales romboidales convocan episodios de brujería (la pena es que un final feliz acabe con la maldición).

Lo primero que hay que agradecer a Hawthorne es que no recurra en sus cuentos a la recreación de los ambientes típicos de la novela gótica; su tendencia realista lo inclinó a situarlos en la vida cotidiana de un pequeño pueblo, una calle cualquiera de Londres o Padua, la vivienda de un anciano… Lo segundo, su tratamiento limpio y preciso del lenguaje.

Por cierto, fue antepasado del escritor el juez William Hawthorne, que en 1626 formó parte del proceso contra las brujas de Salem, y en algunas de sus obras parece querer sacudirse ese pasado. Así se entiende la defensa de Esther, la mujer adúltera de La letra escarlata o ese personaje del reverendo Hooper en El velo negro del ministro, que vive, muere y se pudre eternamente escondido tras ese velo que oculta “lo más profundo de su corazón”.

Dicen que antes de morir, un día de mayo de 1864, Hawthorne confesó a su amigo Franklin Pierce, expresidente de Estados Unidos, que vivir ya no tenía sentido para él. Sin conocérsele enfermedad alguna, fue a su cama y no despertó. El horror sobrenatural no fue nunca el centro de sus relatos, pero sí lo insinuó sutilmente cuando pudo.

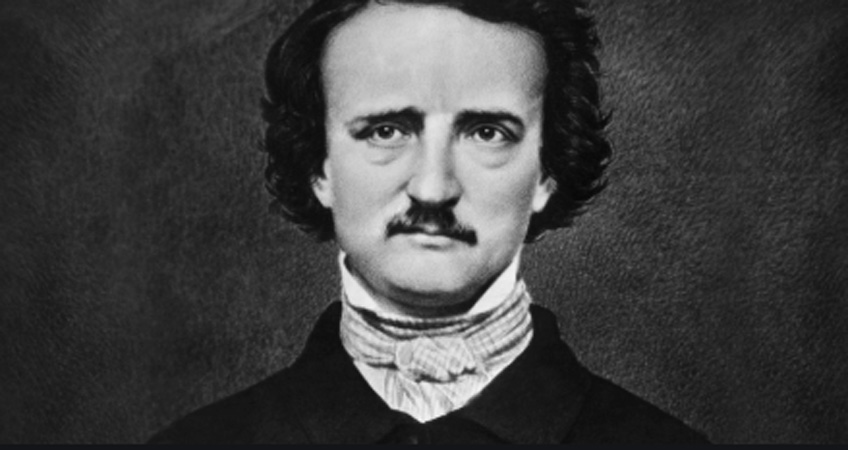

Un grande sin discusión es Edgar Allan Poe, que solo vivió cuarenta años. En su literatura se funden lo blanco y lo negro hablando de miedo y una penetración psicológica inaudita, que Hawthorne solo había esbozado. A Poe le debemos el cuento de terror moderno en su estado más depurado; hasta entonces se había escrito en la oscuridad, sin entender las bases psicológicas de los resortes del horror.

Sobre este autor se han escrito muchos libros y todos explican su literatura en relación con su vida, desde el de M. Bonaparte al de Julio Cortázar pasando por el de Baudelaire, quien lo nombró padre de los decadentes y simbolistas. Fue huérfano (de su madre se dijo que era una mujer etérea, de ojos inmensos y enigmáticos, y que lo marcó para siempre); vivió en la pobreza y su talante fue enamoradizo. Adoptado por el matrimonio Allan, en su adolescencia se enamoró de Helen, que moriría supuestamente bajo la locura en 1824; luego de Sarah Elmira Royster, con quien quiso casarse a los quince. La Universidad (de Virginia) lo alejó de ella, cuando ya era un joven tendente a padecer de nervios y a caer en el alcohol. Expulsado de sus estudios por esa rebeldía, bajo la influencia de Lord Byron se trasladó a Grecia para luchar contra los turcos, pero tras esa aventura apareció en San Petersburgo sin pasaporte ni dinero, fue repatriado e ingresó en la Academia Militar de West Point… de donde también lo expulsaron.

En 1929, además de comenzar la gran crisis económica en Estados Unidos, murió su segunda madre y, después, su padrastro, de cuya gran fortuna nada heredó. Cayó entonces enamorado de su prima Virginia, de solo trece años, con la que llegó a casarse. Siguió bebiendo, tomó opio, lo echaron del periódico Messenger… y su joven esposa contrajo la tuberculosis. En una célebre carta escribió: Mis enemigos atribuían la locura a la bebida, en vez de atribuir la bebida a la locura.

Después llegó un encuentro en la Casa Blanca con la capa puesta al revés, un extravío en los bosques, la escritura de El cuervo, varias conferencias y, en 1847, la muerte de Virginia. Ese año lo pasó Poe por completo huyendo del alcohol y del opio, pero buscando desesperadamente a Marie Louise Shew, que se ganó su afecto en la convalecencia de su mujer. Tampoco tardarían en regresar a su escena vital Helen Whitman, Annie Richmond y Elmira, su novia de juventud. Con ella también llegó a casarse, pero su matrimonio duró un mes.

Terminó el escritor embarcando a Baltimore, donde moriría tras conocer varias tabernas. Dicen que sus últimas palabras fueron: Que Dios ayude a mi pobre alma.

Poe fue, en cualquier caso, un poeta del terror al que su editor pagaba menos que a otros por manejar un lenguaje que la mayoría no entendía. Sus oscuridades procedían, más que del romanticismo europeo, de su interior: buscó refugio en corazones femeninos, pero su intemperie era mayor. En sus relatos deseo y horror son lo mismo, como explicaría Freud en Lo siniestro: Eros y Tanatos lo atraían y le producían el supremo horror. Pero nunca careció de humor, derivado de su inteligencia crítica: en los momentos más terribles se sonríe, como vemos en El barril del amontillado o Los crímenes de la calle Morgue.

Algunas de sus historias pueden resultarnos excesivamente racionalistas, otras extravagantes, pero resultan inolvidables la espantosa travesía del barco de Manuscrito encontrado en una botella, el viaje al Polo Sur de Arthur Gordon Pym o El hombre de la multitud, donde alguien, quizá una figura alegórica del escritor, vaga día y noche entre la gente ante el temor a quedarse solo. Otras tramas suyas parecen poemas densos por la cantidad de poesía que contienen, como Silencio, Sombra o La máscara de la muerte roja.