Llegaron a ser 127 pabellones, provinciales e internacionales, de los que, a día de hoy, se conservan aproximadamente la mitad. Entre 1950 y 1975 tuvieron lugar en la Casa de Campo madrileña una decena de ediciones (bianuales o trianuales) de las llamadas Ferias de campo, que tuvieron su punto de arranque en concursos de ganado y con las que se pretendía favorecer la recuperación de la agricultura y la ganadería en tiempo de posguerra, traer el campo a la ciudad y difundir sus productos y folclore entre aquellos que comenzaban a conocer sólo los hábitos del mundo urbano.

La cita se celebraba en primavera, resultará familiar a quienes vieron el NODO y se encuentra en el origen del recinto actual de la Casa de Campo, a orillas del Manzanares; la correspondiente parada de metro y las infraestructuras en torno a este complejo no formaron parte de ese proyecto, pero se llevaron a cabo en paralelo.

José de Coca dedicó a estas arquitecturas su tesis doctoral y ese estudio ha sido el punto de partida (y De Coca el comisario) de la muestra que el Museo ICO ha presentado hoy: “Las Ferias del Campo. Paisajes y arquitecturas modernas en la Casa de Campo”. Además de examinar los planteamientos arquitectónicos del conjunto, esta exposición repasa los pabellones más significativos por su modernidad, llevados a cabo por figuras punteras de ese tiempo teniendo en cuenta, a menudo, las diferencias regionales, y finaliza dando cuenta de las rehabilitaciones de las que han sido objeto algunas de las edificaciones preservadas y los grados de protección y usos que actualmente se les aplican.

Un par de años antes de la celebración de la primera Feria de campo, en 1948, quien era delegado en la Obra Sindical de Colonización, Diego Aparicio López, atisbó las posibilidades que ofrecía el entonces recinto de las Ferias de Ganaderos y comenzaron las reuniones con los arquitectos Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz. Sus esbozos primeros estaban condicionados por las edificaciones preexistentes, la urgencia, el deseo de economizar… y también por el respeto al paisaje circundante y a las vistas de la ciudad.

Como entrada, se diseñó una puerta con arco de hormigón y muros curvos de ladrillo; a la izquierda quedó el pabellón del Ministerio de Agricultura, a cargo de Carlos Arniches, y a la derecha, el pabellón general, a su vez con un voladizo de hormigón.

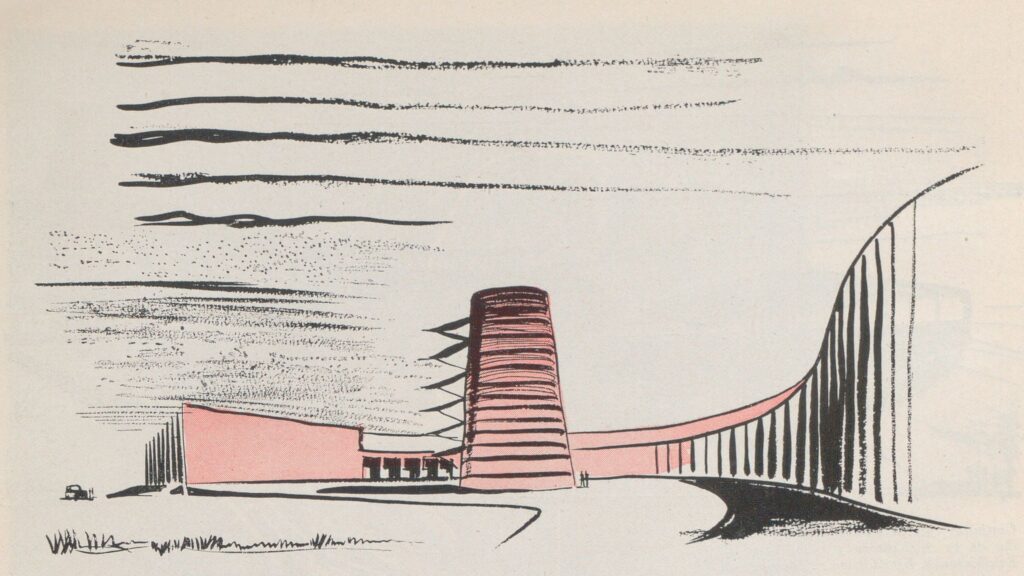

Superada una alameda, los visitantes accedían a una plaza circular de arcos vanguardistas que cobijaba en su interior murales inspirados en Matisse y Arp. El trazado de lo nuevo se superpone a lo antiguo -obra de Juan Moya e Idígoras, de raíz regionalista- tomando forma de cruz, como en los foros romanos, y en los extremos del conjunto quedaban los elementos considerados simbólicos: plaza al este y torre al oeste, como señalan los planos reunidos de Cabrero.

Los proyectos de éste y de Ruiz vendrían marcados por el uso de ladrillo visto, por el blanco como tono dominante y por sutiles referencias a la pintura metafísica de De Chirico, a quien Cabrero conoció en Italia.

El área más ambiciosa es esa plaza circular, como dijimos decorada con murales que se debieron a Antonio Lago, Carlos Pascual de Lara y Antonio Rodríguez Valdivieso. No se conservan sus originales, pero por las reproducciones sabemos que comulgaban con la abstracción de posguerra. Destacó, además, el pabellón de maquinaria por sus bóvedas tabicadas y su ausencia de hierro; dibujos de Alejandro de la Sota nos guían en la muestra por aquel recorrido: estas zonas no se conservan.

La torre restaurante, al oeste, ofrecía vistas tanto a la sierra como a Madrid y fue muy admirada: respondía al esquema de una torre clásica romana, con el añadido novedoso del voladizo de hormigón que la remata. En los laterales, Cabrero introdujo mampostería de granito con ventanas. Y debemos mencionar también el anfiteatro, un cono abierto al paisaje que remitía a modelos griegos y que tenía capacidad para cuatrocientas personas.

Uno de los recursos constructivos destinados a menguar el uso de los costosos acero y hormigón fueron las bóvedas de rasilla sobre muros y machones de ladrillo. Llamadas “a la catalana” o tabicadas, como citamos, se empleaban en nuestro país desde el siglo XIV por economía y facilidad de utilización y su perfil más adecuado era el del arco de poca flecha.

La Feria de campo supuso, en todo caso, un laboratorio de arquitectura moderna en ese cuarto de siglo en que pervivió: Ruiz y Cabrero exploraron al máximo las posibilidades de las bóvedas de ladrillo y de los novedosos voladizos de hormigón -una de las excepciones en el empleo de ese material-, y avanzaron hacia la mayor flexibilidad posible de los espacios y la primacía de la luz.

Dado el éxito de esta iniciativa, paulatinamente se amplió. Podemos subrayar la incorporación, en 1956, de un salón de actos y de un cubo o Dado hueco, a modo de sala de recepciones; o la algo anterior, de 1953, del pabellón del Instituto Nacional de Industria, obra de Esquer y Bellosillo, con una lámina de hormigón en gajos colgada de cables de acero.

A Cabrero y Pérez Enciso se les encarga el pabellón de la Obra Sindical del Hogar, que remite a Mies van der Rohe, las cerchas metálicas constructivistas y los sistemas de acondicionamiento natural de la arquitectura hispanomusulmana.

No debemos perdernos la maqueta a escala 1/1000 de los 115 pabellones y otras construcciones, emplazados en su topografía original, que han podido reconstituirse tras las investigaciones de De Coca, ni el plano general con la representación diacrónica de las plantas. Además, se ha reproducido en una gran maqueta el Pabellón de España para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, trasladado a Madrid el año siguiente y obra de Corrales y Molezún: fue un ejemplo de claridad organizativa y de comunión de los interiores y los exteriores.

En 1965 el Pabellón de Cristal, diseñado por Cabrero y Ruiz junto a Luis Labiano, transformó la fachada del recinto. Incorpora múltiples alusiones a arquitecturas pasadas, desde los cimientos a las salas hipóstilas y las cisternas, y compartirá inspiración con posteriores pabellones de diferentes provincias.

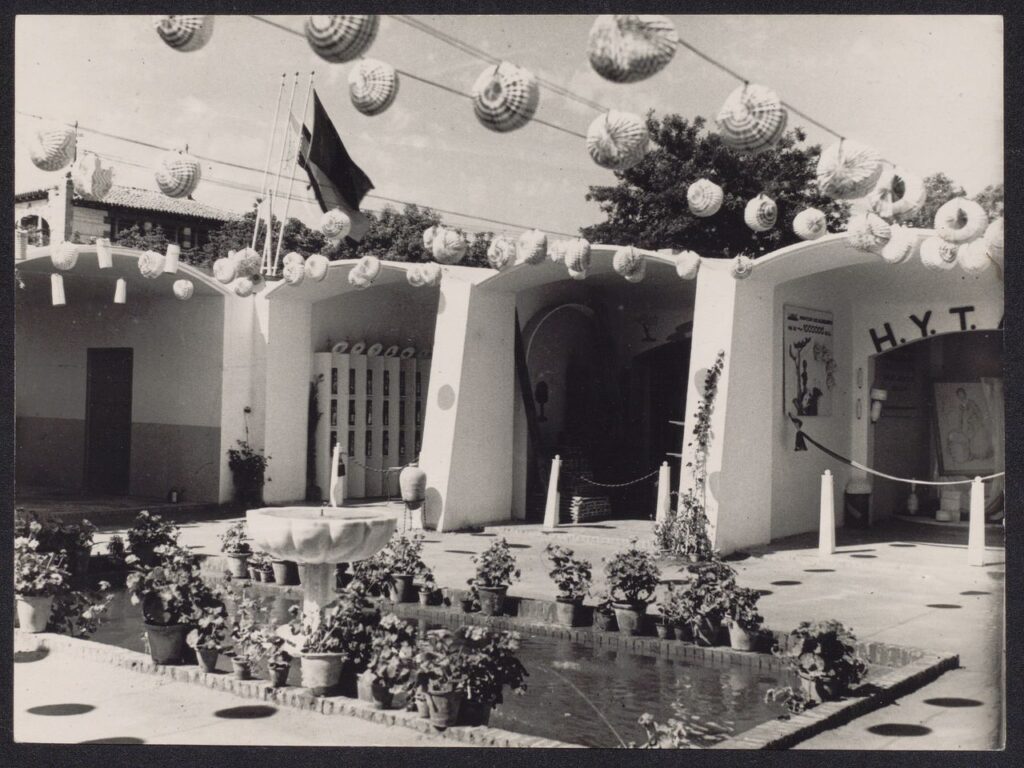

Uno de los más visitados fue el de Canarias, que realizó Secundino Zuazo, miembro de la llamada generación del 25 y maestro de Cabrero, Fisac y De la Sota. Se basaba tanto en la casa romana como en la arquitectura popular y contaba con forma de U, con torre mirador y pérgolas escalonadas.

Clara raigambre popular ofrecían, igualmente, las edificaciones ya desaparecidas correspondientes a Ciudad Real, Pontevedra y Jaén. Fue objeto de debate, junto a ese tipismo cuestionado, la perdurabilidad de las construcciones: Luis Moya prefería que los pabellones fueran efímeros; Cabrero y Ruiz optaban por la durabilidad, por cuestiones económicas; y Alejandro de la Sota, en todo caso, defendía la novedad frente a la repetición de modelos y la evocación regional.

Los pabellones y trazados paisajísticos conservados, fusiones aún vivas de lo contemporáneo y lo popular, se han declarado Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico, en 2010 (cuatro años después de la aprobación del Plan Especial Feria de Campo), pero lo cierto es que sus usos actuales no responden a sus múltiples posibilidades, quizá artísticas y culturales, quizá ligadas a la potenciación del medio rural o el turismo sostenible. Las opciones están abiertas.

“Las Ferias del Campo. Paisajes y arquitecturas modernas en la Casa de Campo”

C/ Zorrilla, 3

Madrid

Del 14 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: