Si el pintor, ante el lienzo en blanco, tiene que elegir un método compositivo, una paleta cromática y el origen e intensidad de su luz, el cineasta, al seleccionar sus encuadres, decide ángulos, el movimiento de los actores, la textura de sus vestuarios y, de nuevo, la expresividad que concederá la luz.

Una y otra disciplina, pintura y cine, pueden relacionarse estrechamente desde la irrupción de la segunda en 1895 y quizá especialmente en las primeras décadas de su desarrollo: cada plano podía ser leído, en un ejercicio de prolongación, como cuadro que suma, a las dos dimensiones de las telas, las del tiempo (y el movimiento), la música y la voz.

Desde ese punto de partida, la Fundación Canal presenta la muestra “Expresionismo. Un arte de cine”, que a través de obras en diversas técnicas ligadas al expresionismo (pinturas, dibujos, grabados y esculturas), y de fotogramas y fragmentos fílmicos, revisa la honda relación entre aquella vanguardia y el cine, con la colaboración de la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau y el Instituto de Intercambio Cultural de Tubinga.

Inevitablemente el contexto de esta exhibición es el alemán de las primeras décadas del siglo pasado: ni el cubismo, ni el fauvismo o el futurismo encontraron en ese país un terreno fértil, pero sí un expresionismo de formas duras, anclado en la tradición de sus grabados, que además de rechazar la representación objetiva de la realidad optaba por bucear en la subjetividad del individuo, en un tiempo evidentemente convulso. Los colectivos El puente y El jinete azul surgieron en la década anterior al inicio de la I Guerra Mundial, fase de industrialización acelerada y de tensiones políticas y sociales que tendrían su reflejo en pinturas, obras gráficas (o films) que critican las convenciones burguesas o apuntan a la alienación urbana.

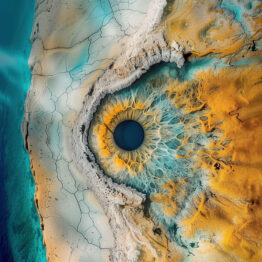

Las emociones a las que fundamentalmente atendieron fueron las más instintivas y susceptibles de retorcerse a través de pinceladas gruesas y sinuosas, tonalidades fuertes, perspectivas forzadas y figuras deformes, que además de ganar peso como recursos estéticos aludían al aire de una época.

El gabinete del Dr. Caligari de Wiene, que se estrenó en 1920 en las salas alemanas, no fue una rareza, sino el fruto de década y media de caminos plásticos y literarios, sensoriales y psicológicos, que envolvían a los espectadores en atmósferas evidentemente irreales… que, sin embargo, conectaban con un ambiente opresivo que conocían bien. Sus sombras alargadas se convirtieron en emblema de las que se habían padecido y, como apuntó Siegfried Kracauer, de las que estaban por llegar.

El recorrido de la exposición de la Fundación Canal incide en cómo en estos momentos arte y cine trataron asuntos comunes (la marginalidad, la deshumanización, el trauma y la neurosis, el hombre como máquina y la mujer como ser sufriente) desde estéticas semejantes: los contrastes lumínicos violentos y las escenografías oblicuas, puestos al servicio de la alucinación. Esos modos de ver finalizaron con la toma del poder del nazismo, la consideración de buena parte de las creaciones expresionistas como arte degenerado y el asentamiento de la Nueva Objetividad, pero más tarde su impronta se dejaría sentir en los informalistas y expresionistas abstractos y, en el terreno de las pantallas, en cineastas como Lynch, Burton o Guillermo del Toro.

Tres ejes entre lo temático y lo formal estructuran esta muestra (Ruptura/ Liberación, Forma / Deformación y Sueño/ Trauma). La primera sección nos traslada al contexto en que la derrota alemana en la Gran Guerra acaba con la monarquía prusiana y arranca la República de Weimar, con mimbres prometedores (sufragio universal, libertad de prensa, pluralismo político, reconocimiento de derechos sociales y laborales) y un final cruel.

Berlín se convirtió en un centro cosmopolita de actividad cultural efervescente, pero también en el escenario principal de una polarización evidente. En época de migración masiva a las ciudades, los expresionistas ensalzan un campo idealizado (Paula Modersohn-Becker, Arthur Segal, Emil Nolde) frente a la saturación urbana (Otto Dix) y los cineastas resaltaron ese frenesí de los grandes núcleos y la corrupción moral a la que quizá daban pie (Dr. Mabuse: El gran jugador, De la mañana a la medianoche, Nervios, El último y, sobre todo, Metrópolis). No existe en estas obras ninguna estetización de la calle, sino espirales y construcciones retorcidas.

Las visiones de los desfavorecidos y de los obreros que realizaban trabajos más duros a cargo de Käthe Kollwitz, Conrad Felixmüller, Erich Drechsler o Magnus Zeller dialogan con esas películas en las que estos empleados son humillados y casi enterrados en vida.

Otras miradas se dirigen al circo y las ferias ambulantes como espacios de contracultura y símbolo de la fragilidad humana y de las nuevas formas de precariedad; también de resistencia frente a las convenciones de las ciudades donde se asentaban. El gabinete del Doctor Caligari nos sitúa en una feria y a ese ambiente nos llevan, igualmente, los grabados Pierrot y Máscara (1920) de Max Beckmann y Joven payaso (1920) de Erich Heckel.

Otra forma de interés por lo exótico conducirá a artistas y cineastas a Oriente, como escenario “natural” de danzas y gestos especialmente exagerados: lo vemos en films como Las aventuras del príncipe Achmed (1926) o Sumurun, una noche en Arabia (1920).

El segundo apartado de la exposición es Forma/ Deformación, que pone de relieve cómo en las obras de arte y la cinematografía expresionistas rostros, edificios, ciudades y todo tipo de contornos se deforman para reflejar crisis internas. En el caso de las urbes, también para indicar su potencia devoradora de quienes las poblaban.

Las arquitecturas se hacen geometría opresiva y las figuras humanas, meras manchas. Veremos en Plaza de Castilla vistas urbanas distorsionadas de Walter Dexel, Erich Drechsler o Christian Rohlfs en relación con el quebrado gueto judío de El Golem de Paul Wegener y Carl Boese.

Estos trabajos son paralelos -hay que recordarlo- al surgimiento del psicoanálisis, que situaba en el primer plano de sus estudios los sueños, el inconsciente y la locura, en el fondo acentuada por la guerra; entenderemos así que las técnicas propias del cine expresionista se acerquen a los mecanismos del sueño y que los actores encarnen, a la vez, cuerpos y símbolos.

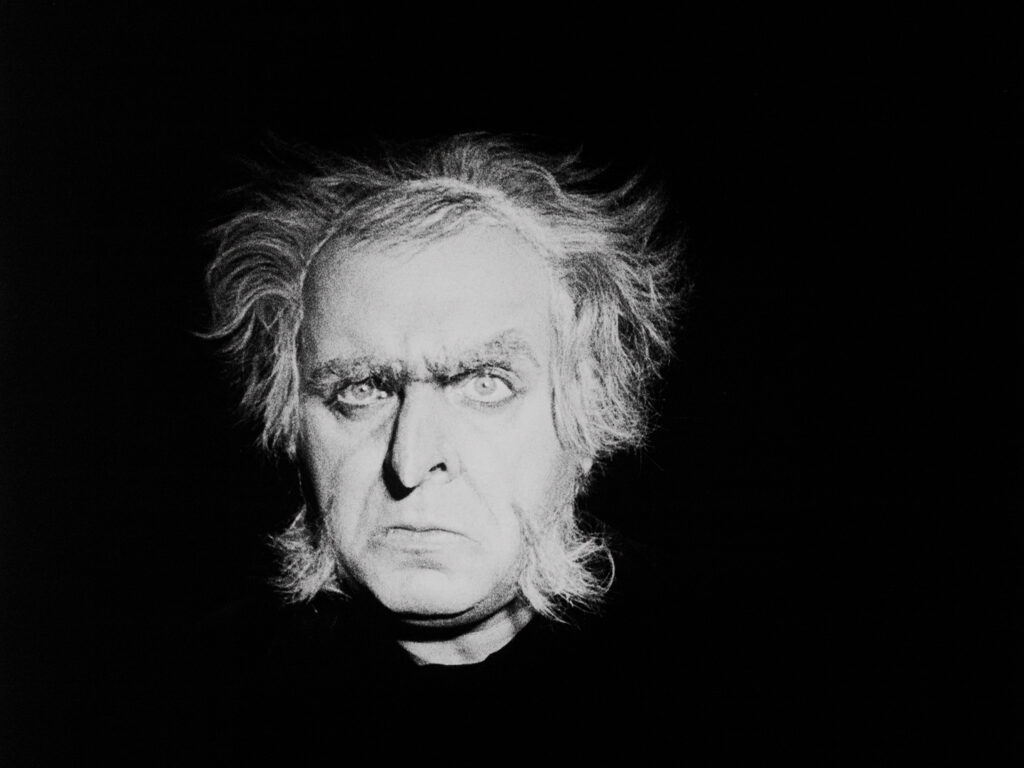

Hablando de la deformación física en el cine es imprescindible referirse a Nosferatu, una sinfonía del horror (1922): Max Schreck, como Conde Orlok, sería la figura más significativa del cine de vampiros, la pesadilla hecha carne: el cuerpo sin alma. También en El gabinete del Dr. Caligari y Dr. Mabuse: El gran jugador la deformación es ante todo psíquica, y no sólo individual, sino síntoma de males compartidos.

Surge también el hombre-máquina como resultado del triunfo de la técnica frente a la natural vida humana; hacen alusión a ese automatismo viviente la escultura de Rudolf Belling Formas orgánicas (Hombre caminando), de 1921, y desde luego Metrópolis (1927) de Fritz Lang, con su robot María, a medio camino entre lo orgánico y lo mecánico. Venían a reflejar estas creaciones el temor ante la deshumanización.

Por último, Sueño/ Trauma repasa aquella dimensión onírica del expresionismo alemán y de su cine ante la imposibilidad de encontrar asidero en certezas sólidas en el tiempo de entreguerras y la creencia, subrayada por el psicoanálisis, de que la vida psíquica no termina en lo racional.

Con las teorías de Freud parecía emparentar Misterios de un alma (1926), de Georg Wilhelm Pabst, basada en el miedo irracional a los cuchillos de uno de sus personajes, pero en mayor o menor medida decenas de películas del momento enlazan complejidad psíquica y complejidad óptica.

El monstruo, físico o psicológico (habitualmente fundidos), se convirtió en el eje de la representación de los miedos colectivos y de las conexiones del expresionismo con la muerte y con el conflicto entre el bien y el mal. Y también explora la muestra la imagen de la mujer en estas obras, distinguiendo tres modelos: frágiles (inocentes e inestables), fatales (emancipadas, deseantes y solas) y madonnas (cuidadoras y sufrientes). Suponen a un tiempo el refugio y la amenaza (como la propia República de Weimar).

“Expresionismo. Un arte de cine”

C/ Mateo Inurria, 2

Madrid

Del 8 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: