Por Luis Guerra

Surgida en el ámbito del arte para designar un género de pintura, la palabra “paisaje”, como ha analizado detenidamente Javier Maderuelo, se emplea además, de manera generalizada en la actualidad, en ámbitos del conocimiento tan diferentes como la biología, la geografía o el urbanismo. Esta extensión de su uso va acompañada de una mayor indefinición semántica (como se refleja en la cuarta acepción con que la edición actual del diccionario académico la describe, ‘conjunto de características de un ámbito determinado. Paisaje político, intelectual’, confluyendo en su significado con términos como panorama, escenario, escena, coyuntura, contexto o marco).

A la lista de disciplinas que trabajan con este concepto podemos añadir, desde hace aproximadamente 25 años, la (socio)lingüística y diversas especialidades relacionadas con ella (sociología del lenguaje, planificación lingüística, semiótica, antropología o glotopolítica, entre otras). Es en esta área de conocimiento donde se ha acuñado el término “paisaje lingüístico”, para referirse a las palabras que podemos observar en los espacios de acceso público. Concretamente, la primera formulación del concepto es de 1997, y se debe a los autores R. Landry y R. Y. Bourhis, que emplean el sintagma linguistic landscape para designar las palabras presentes en el conjunto de todas las señales viales, carteles públicos y rótulos comerciales, vallas publicitarias y cualquier otro mensaje publicitario, incluso de carácter informal, visible en las zonas públicas. Para estos autores los paisajes lingüísticos cumplen dos funciones básicas, una de carácter informativo y otra de naturaleza simbólica.

Como otros enfoques del paisaje, la aproximación lingüística también plantea la cuestión de la importancia del observador en el propio concepto de paisaje, es decir, la consideración del paisaje como construcción sociocultural: el proceso por el cual el espacio natural se construye por la percepción cultural, por una mirada cultivada, educada, capaz de aprehender los aspectos característicos y estructurales de los elementos contemplados. A este respecto nos parece útil la distinción que establece Javier Maderuelo entre paraje y paisaje: mientras que el paraje sería el “sustrato físico” (las montañas, los bosques, los ríos; o, en el ámbito lingüístico, los diferentes tipos de textos, publicitarios o informativos, formales o informales, expuestos en los espacios de acceso público), el paisaje serían las ideas, sensaciones o sentimientos que elaboramos a partir de los elementos físicos: el paisaje supone siempre una interpretación, el paisaje es paraje interpretado. Y esa interpretación presupone una educación de la mirada, un aprender a mirar.

Los estudios sobre paisajismo lingüístico se han ido consolidando a lo largo del presente siglo, constituyendo en la actualidad un área de conocimiento en expansión, con unos presupuestos teóricos y metodológicos en constante evolución y revisión. Muchas de las investigaciones se han centrado en entornos urbanos, especialmente de carácter bilingüe o multilingüe, en los que interesa sobre todo ver cómo se muestran en los espacios públicos las lenguas que conviven en un mismo territorio. Por ejemplo, en el caso de España, se ha estudiado la presencia pública de las lenguas cooficiales en los territorios bilingües. Asimismo, la concentración en las grandes ciudades globalizadas de múltiples comunidades de diversos orígenes y estatus migratorio (lo que los sociólogos llaman superdiversidad) deriva en la coexistencia de lenguas muy distintas en espacios comunes: cómo se hacen (o no) presentes estas lenguas en los espacios públicos, cómo se relacionan e interactúan, a qué receptores se dirigen, cómo las perciben los hablantes de la ciudad de acogida, qué supone su visibilidad pública en términos sociales e identitarios… Son algunas de las preguntas que los análisis de los paisajes lingüísticos urbanos pretenden responder. Sirva como ejemplo, entre otros muchos, el estudio realizado por los investigadores Mónica Castillo y Daniel M. Sáez en la ciudad de Madrid (entre 2009-2010) en el que documentaron la presencia de 35 lenguas en diferentes contextos y combinaciones.

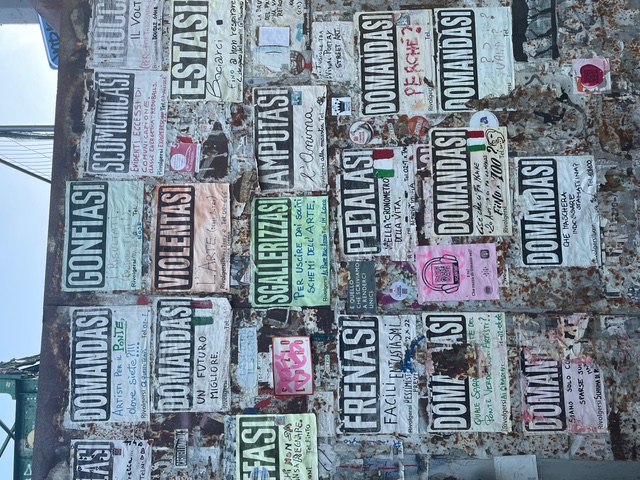

Los signos que conforman los paisajes lingüísticos se inscriben en diferentes marcos, que pueden ser de carácter institucional (normas y avisos para los ciudadanos), comercial (rótulos comerciales, carteles publicitarios) o informal (grafiti y pintadas, pequeños mensajes comerciales, como los que se pegan en las farolas y los postes). La consideración de los grafitis como elementos de los paisajes lingüísticos, unida al hecho de la adopción de una perspectiva multimodal en estos estudios (que tiene en cuenta las interrelaciones entre lo lingüístico y lo icónico en la construcción discursiva de los espacios), permite conectar el arte urbano (Street art) con los “paisajes de palabras”, es decir, incorporar las expresiones artísticas al objeto de estudio de la disciplina, incluyendo así una dimensión estética (además de la crítica social y política inherente al arte urbano) que estaba ausente en sus primeras formulaciones.

Algunos investigadores (como Jaworski y Thurlow) han seguido esta línea de trabajo, acuñando el término de “paisaje semiótico” (semiotic landscape) para designar aquellos espacios públicos donde imágenes y textos se integran de manera deliberada para crear significados. En esta intención de ampliar el campo de estudio del paisajismo lingüístico, se inscribe también el interés por los paisajes lingüísticos sonoros, conformados por elementos comunicativos emitidos con el objeto de tener difusión en entornos públicos, tales como centros comerciales, edificios públicos, estadios y recintos deportivos, o medios públicos de transporte.

Luis Guerra es doctor en Filología e investigador en comunicación y migraciones.