Su propia vida, su familia cercana (madre y hermano) y el domicilio que nunca abandonó, en la calle Utopía Parkway de Queens (Nueva York), resultaron fundamentales en la trayectoria de Joseph Cornell (1903-1972).

Comenzó a estudiar literatura y también ciencias, pero abandonó esa formación tras el fallecimiento de su padre y empezó a trabajar como vendedor de neveras y de telas. Aquella muerte, y la invalidez de su hermano Robert, para el que construía juguetes y al que quería mucho, llevaron a Cornell a adentrarse en la Iglesia de la Ciencia Cristiana y a acudir asiduamente a la ópera, al ballet y al cine. Unas experiencias y otras lo impulsarían a forjar una obra marcada por la imaginación que nació, además, observando las librerías de viejo de Manhattan y las tiendas de baratijas de Madison Square.

Apenas salió, como dijimos, de Nueva York, pero paradójicamente sí le interesaron los hoteles, en sus palabras por un vago sentimiento de geografía y viaje. Le atrajeron, igualmente, los niños que crecieron en Florencia en el Renacimiento, las máquinas que hacían burbujas de jabón, la música de Debussy, las divas de la ópera, desde luego las constelaciones, el cine mudo y figuras como Hedy Lamarr y Lauren Bacall.

Su vocación primera fue la de coleccionista: atesoraba y archivaba a conciencia imágenes y objetos, pero también memorias de instantes y de supuestas pequeñeces que la gente no solía mirar. Decía: Tengo flotando en alguna parte, en lo más hondo de mi inconsciente, una maravillosa colección de amaneceres.

A la hora de acercarnos a su producción conviene tener en cuenta que el surrealismo se ramificó y pervivió más allá de su fin como colectivo organizado: había tejido una red artística y literaria internacional, que carecía de doctrina, pero sí era poderosa. El quehacer artístico de Cornell surgió a finales de los años veinte a partir de la contemplación de los collages de Max Ernst, en los que apreció la faceta más fecunda y saludable de aquel movimiento, y del visionado del cine de René Clair o de Luis Buñuel.

Estos comienzos no lo convierten en un artista surrealista, ni siquiera tardío, pues también conectó Cornell de manera fundamental con la técnica del assemblage, que derivaba en objetos ensamblados en dispositivos tridimensionales, en cuya primera exposición, de 1961, participó. No podemos etiquetarlo plenamente como miembro de ninguna corriente, porque su trabajo está dominado por su querencia por el misterio. El cineasta Jonas Mekas, que fue su admirador, se refirió a su obra como una fragancia sutil y sencilla, que no se impone. Ese enigma tiene que ver con que haya pasado desapercibido para el gran público. Y sin embargo…

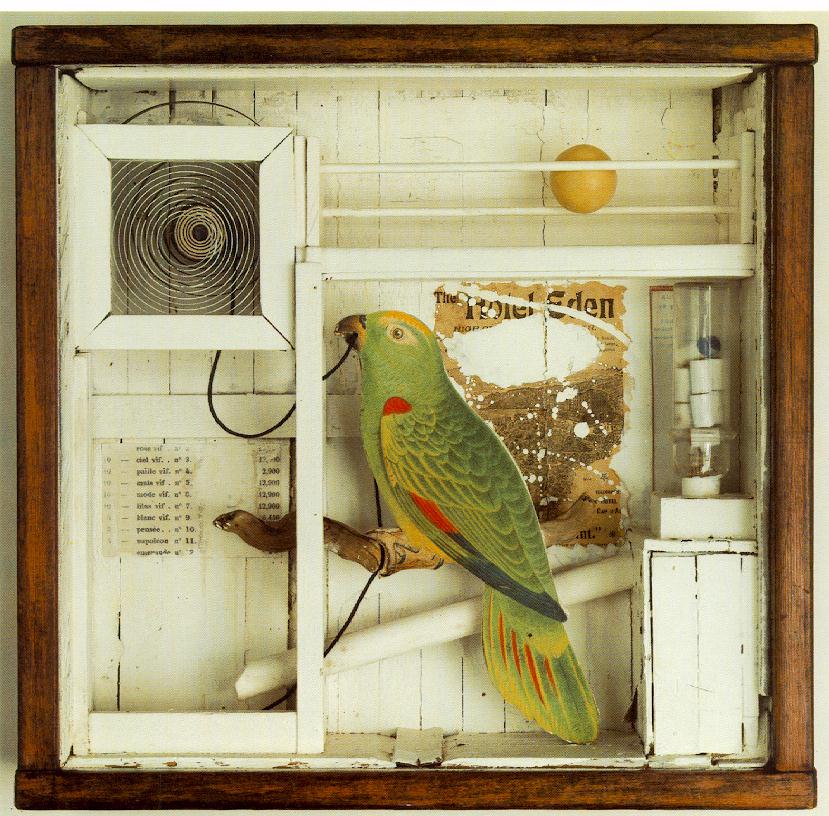

Aún siendo muy particular, el universo de Cornell tiene que ver con una línea de atención evidente en el arte de los treinta: hacia el objeto, cuya condición inerte es puesta a prueba. En Sin título, Hotel Edén (1945), Cornell nos enseña un conjunto de ellos desde una nueva luz para penetrar en su condición poética, en su individualidad. En esta pieza encontramos esferas, etiquetas, pájaros… encerrados en una vitrina y sumidos en una opacidad misteriosa, como lo es su relación con la realidad.

En las cajas y construcciones del americano, el objeto recobra el sentido originario guardado en su etimología latina (ob-iectum), es decir, lo que ha sido lanzado ante: algo contra lo que nuestra vista tropieza, una entidad que no se puede ni explicar ni tocar. Más una objeción que un enser.

Tenemos que hablar del tiempo y de la datación. Este artista no solía fechar sus trabajos, pues consideraba que toda fecha aprisiona al arte. Su preocupación por la fragilidad del presente se materializa en manifestaciones de cambio: objetos móviles, cristales rotos, fósiles, pompas de jabón…

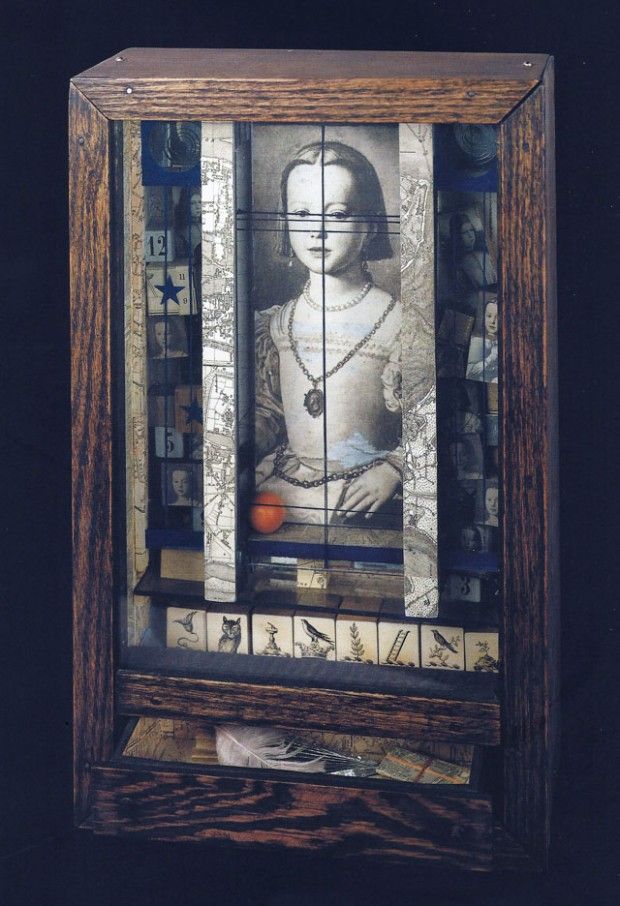

En series como Constelaciones el tiempo está figurado como una extensión del universo físico, mediante calendarios, zodiacos, fases de la luna o relojes. En otros conjuntos, adquiere una dimensión subjetiva y Cornell escenifica el teatro de la memoria personal, presidida por la infancia, recreada en la imaginación o a través de la referencia a esos niños del Renacimiento, cuyo desvalimiento recuerda (Princesa Médicis, 1942-1952). Otra meditación sobre el tiempo la atisbamos en su manejo del desgaste, su efecto, que recorre toda su obra a través del sometimiento al envejecimiento de los materiales, desvaídos como si fueran ejemplares taxidérmicos.

En realidad, a este autor no le interesaba el tiempo como elemento narrativo, por eso encierra sus creaciones en cajas, que no son simplemente receptáculos, sino soportes conceptuales. En la profundidad mínima del citado Hotel Edén organizó un mundo con primor conforme a una geometría circular, una jaula en la que guarda objetos disparatados, de proporciones inesperadas, distintos materiales y volúmenes, pero unidos por una fuerza centípetra.

La rejilla, blanca e irregular, no sólo articula rítmicamente el espacio, más bien bloquea posibilidades de una traducción narrativa de la pieza, al proclamar su autonomía visual y un silencio, una impermeabilidad frente al lenguaje, causado por un marco autorreferencial (la caja y la cuadrícula) que pone coto a nuestras evocaciones. A este pájaro no lo imaginamos trinando.

BIBLIOGRAFÍA

María Bolaños. Interpretar el arte. LIBSA, 2007

María Negroni. Elegía Joseph Cornell. Caja Negra Editora, 2013