Su personaje ha trascendido a la persona, quedando la artista diluida en el tópico, sobre todo desde que en los setenta y los ochenta la reivindicación de Frida Kahlo por las corrientes feministas viniera acompañada de ríos de tinta relativos a su salud y su devenir sentimental. Por esa razón se hizo hincapié en la influencia en su obra del muralismo y de Diego Rivera, dejando a un lado la impronta europea y el peso propio de su producción como autora leída, culta y atenta a la construcción de una identidad mexicana apegada a las raíces prehispánicas y la cultura popular; también a la representación del cuerpo femenino desde una perspectiva personal. Fue de hecho, Frida, una de las primeras artistas en llevar a su pintura cuestiones como el aborto o los feminicidios.

Los retratos ocupan, sin embargo, un lugar esencial en su trabajo. En un primer momento se aprecian en ellos las huellas del clasicismo y de las corrientes europeas, que en buena medida conoció a través de exiliados en la II Guerra Mundial, aunque tradición y modernidad se conjugaban entonces también en el arte intrínsecamente mexicano. Era hija la artista de un fotógrafo documental alemán y de una oaxaqueña de ascendencia española; intelectual desde su juventud, esa mescolanza cultural y el sufrimiento que padeció a raíz de un accidente de tranvía en 1925 forjarían su carácter.

Sería una de las pocas mujeres en acceder a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a su marido (se casarían en 1929), y su primera vocación fue la medicina, pero justamente aquel percance, que la dejó parcialmente impedida, tuvo mucho que ver con que optara por dedicarse enteramente a la pintura, en principio retratando a sus cercanos, como su amiga y vecina Alicia Galant. La pintó en una composición de aire europeo que se asemejaba a un autorretrato que había realizado ya para su novio entonces, Alejandro Gómez Arias; no resulta difícil encontrar ecos del Renacimiento y el Barroco, de Bronzino o Botticelli, en esta mujer esbelta, de tez iluminada y mirada en diagonal, habitual en las imágenes de damas. Destaca la riqueza de la tela y el paisaje enigmático al fondo, ajeno a la creación mexicana.

Particularmente interesante es la pieza en pequeño formato El camión (1929), friso de la diversidad de la sociedad mexicana en el que vemos los pasajeros de un autobús en su tránsito del campo a la ciudad: una pareja bien vestida y aparentemente educada, portando él una bolsa de monedas; una mujer campesina con su hijo, un obrero afroamericano y un ama de casa sencilla que probablemente acude a la compra.

De ese mismo año, 1929, data La niña Virginia, obra que se ha tenido por autorretrato y que resulta por completo diferente a la imagen de Galant, pese al breve tiempo transcurrido entre ambas. Aplica colores vivos, refleja una silla rústica y la joven representada, indígena o mestiza, porta un imperdible que nos habla de su origen humilde. En su reverso se encuentra el boceto Autorretrato con aeroplano o El tiempo vuela, donde nuevamente incorpora elementos alusivos a la cultura mexicana, como el collar y los pendientes. La estela de Rivera y una renovada atención a las raíces mexicanas se hacen ya presentes: Frida viajó con su marido, se adentró en sus técnicas y de su mano conoció a amigos y mecenas, pero si la carrera de aquel está marcada por enormes murales en edificios públicos, en ella predominan los trabajos de carácter íntimo e índole autobiográfica (los consideraba la expresión más franca de sí misma). Sus viajes a Estados Unidos y Europa desde los treinta favorecerían sus exposiciones, sus ventas y su autonomía, que siempre le preocupó.

Entre sus dibujos de comienzos de aquella década, a veces caricaturescos, podemos subrayar el de Ady Weber con sus pies separados de las piernas, se ha dicho que para romper con perfecciones físicas cuando su propio cuerpo era fuente de tormentos. Trazó también el rostro de Lady Hastings, literata que ayudó a recaudar fondos para los exiliados en México tras nuestra Guerra Civil, o a la afroamericana Eva Frederick desnuda, y sentada sobre una silla tradicional del país, en un trabajo naturalista. De ella no tenemos demasiados datos, pero le dedicó igualmente una pintura en la que aparece bajo una cinta verde, como las usadas para explicar el sentido de los exvotos.

Responde a la modernidad europea su Autorretrato con boina, con ecos de las flappers, que tendrían su reflejo en las pelonas mexicanas, y deliciosa resulta la Vista de Nueva York que dedicó a la actriz Dolores del Río, amiga suya.

No es ese, el de delicioso, el mejor calificativo para El difuntito Dimas Rosas (1937), representación de un niño muerto conforme al ritual llamado Muerte Niña. A los infantes fallecidos se les llamaba angelitos, considerando que, por su inocencia, ascendían directamente al cielo; esta creencia permitía, hasta cierto punto, sobrellevar la circunstancia de que la mortandad infantil en aquellos años era muy elevada en México. Este pequeño era ahijado de Frida y aquí lo muestra rodeado de elementos propios de su cultura: sobre los petates que se usaban como estera, con una túnica y una capa con los colores de san José, una corona de papel y flores de cempasúchil, habitual en los Días de Muertos en México.

Retrató igualmente Frida, en 1944, a su coleccionista Eduardo Morillo Safa, basándose en una fotografía, y a quien adquiriría sus obras muerto aquel por consejo de Diego Rivera, Dolores Olmedo (que después vendería algunas).

Las dualidades entre vida y muerte, entendiendo la primera a menudo como ciclo vital, están ampliamente presentes casi en cada lienzo de Kahlo; también en algunos retratos. Es el caso del de Luther Burbank, botánico americano a quien conoció en Estados Unidos y a quien representó uniendo en su cuerpo los planos del cielo, la tierra y el subsuelo, y bajo el tratamiento de este asunto también podemos entender las imágenes que dedicó a sus abortos. Al que padeció en 1932 alude su única litografía, en la que reflejó su propio cuerpo al modo de los tratados de medicina y gotas de sangre caen por su pierna, destinadas a fertilizar la tierra.

Mi nana y yo ha de comprenderse también desde sus circunstancias vitales: su madre no pudo amamantarla, lo hizo una criada y en esta imagen aquella presenta una máscara teotihuacana, como las que coleccionaría Diego Rivera (la artista queda así enlazada a los ancestros). Leche materna abona, igualmente, el paisaje.

La flor de la vida (1944) se ha interpretado como metáfora del acto sexual y es también una mandrágora, definida como símbolo de la vida eterna por su forma de autorreproducirse. Comparte tonalidades rojizas con Diego y yo (1944), pintada como regalo a Rivera en su decimoquinto aniversario de boda, aquella que la familia de ella consideró el enlace entre un elefante y una paloma. Sus mitades, expresivamente, no encajan bien; a él lo vemos sonriente y a Frida seria, pero ambos encarnan una alegoría de lo que no puede existir sin lo otro. Tiempo después, en Sol y vida (1947), retomaría el espíritu de La flor, asociando vegetación y fecundación.

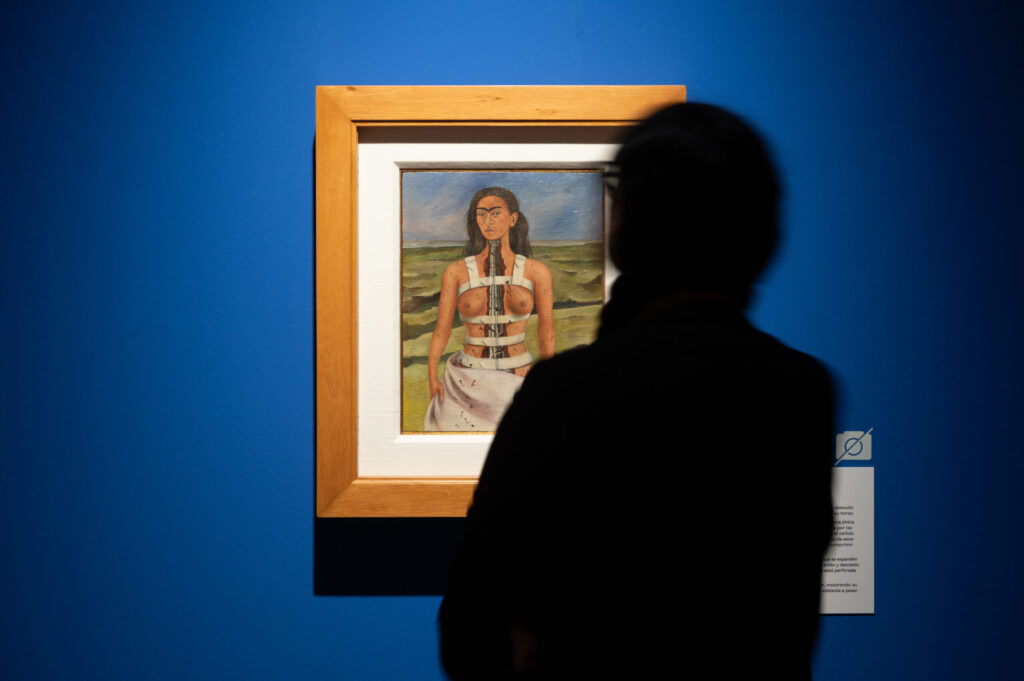

Las representaciones habituales de la belleza femenina en el arte no tienen ya cabida en Frida: sus autorretratos translucen, ante todo, la interioridad, siendo el cuerpo plasmación del dolor físico y emocional y también de la fuerza del espíritu. La evidencia más patente es, quizá, La columna rota: su dañada columna vertebral es presentada como una columna jónica quebrada mientras las lágrimas caen por las mejillas de la artista, sostenida por un corsé bien ceñido; pese a todo, la imagen transmite potencia y determinación.

Nos conmueve Unos cuantos piquetitos, la plasmación dramática y sangrienta del asesinato de una mujer en Coyoacán, barrio donde vivía, del que tuvo noticia Frida por la prensa. El asesino, su expareja, declaró en el juicio que solo le había dado eso, unos cuantos piquetitos. Y también nos apela La máscara (de la locura) (1945), pintada en una etapa de turbulencias en su matrimonio y de gran dolor físico, que ya no tendría fin. Oculta su identidad, pero no deja de transferir su desesperanza hacia ese elemento externo, la máscara, desestructurándose. El mismo año, en Sin esperanza, se nos muestra postrada y sobrealimentada, dada su pérdida de peso.

A sus naturalezas muertas, sin embargo, Kahlo las llamaba vivas. Las dotaba, normalmente, de frutos frescos, algunos oriundos de México y casi todos plenos de color o de referencias sexuales; también de sus mascotas, de figuras prehispánicas o banderas de su país, dado su interés en esa identidad nacional. Pero no siempre: vemos también frutas magulladas, de las que incluso manan lágrimas.

Recorre la producción de la artista, a través de una treintena de sus piezas más significativas (entre ellas las citadas), la Fundación Casa de México. La antología se llama “Alas para volar”, es la primera de Kahlo en Madrid en cuatro décadas, se acompaña de fotografías de Manuel Álvarez Bravo y puede visitarse hasta noviembre de 2022.