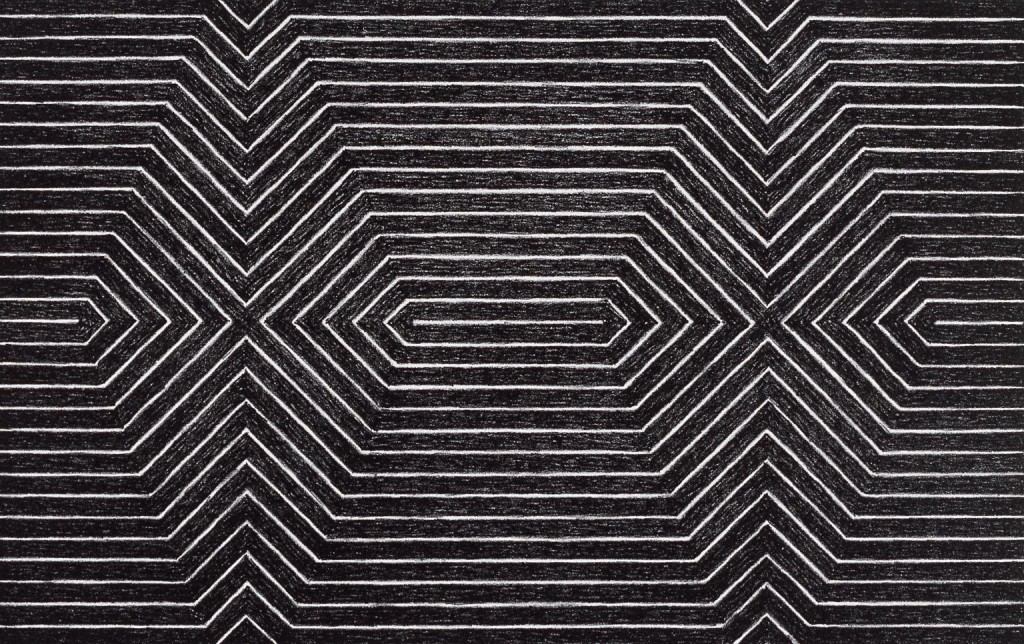

Acababa de diplomarse en Princeton en 1958 y Frank Stella sólo necesitó un año para hacerse un nombre en la poblada esfera artística estadounidense, con pinturas negras que parecían poner en cuestión a muchos maestros. Aparentemente monótonas y banales, carentes de gracia, venían a ser, sin embargo, un síntoma de una fractura con mucho de generacional que se evidenciaría a mediados de los sesenta.

Los intereses de Stella estaban lejos de los de las figuras consagradas de la abstracción geométrica europea: el quería, sobre todo, y así lo confesó, averiguar qué era la pintura. No estaba solo: formaba parte de un grupo de jóvenes autores que tomaron distancia respecto al expresionismo abstracto, que entendían en vía de salida. Además de su caos enmarañado, y su gestualidad que juzgaban excesiva, renegaban de su tremendismo y de la idea heroica de los ligados a ese movimiento. Así, hacia 1960 comenzaron a predominar las exposiciones de obras de aspecto aséptico, impersonal, que transmitían la sensación de poder haber sido hechas por máquinas.

El crítico I. Sandler se refirió a ellas como Cool Art, aludiendo a su carencia de imaginación. Uno de aquellos artistas parafraseó a James Dean a la hora de explicar sus emociones, o la falta de ellas: Permaneced impasibles, quemaos lentamente, vivid largo tiempo.

Stella manejaba una máxima, aún más contundente, sobre su disciplina: Lo que se ve es lo que se ve; ésa es, en parte, la razón de que sus detractores se refiriesen a este tipo de creaciones como Idiot Art. En todo caso, su camino y el de sus compañeros sirvieron para canalizar un rechazo a la deriva romántica de la Escuela de Nueva York bastante extendido en ese momento, también en la literatura y el cine.

Consideraban que el significado, en el arte, era un estorbo, negativo para la sensibilidad y fruto de un miedo infantil a quedarnos solos frente a las obras. De acuerdo con ellos estaba Susan Sontag: en Contra la interpretación abogaba por una creación libre de la supuesta tiranía del significado y también de esa interpretación, el acto mental que hacía las piezas intelectualmente digeribles. Para la pensadora, hablar hoy de contenido es reaccionario, impertinente, cobarde, asfixiante e interpretar supone convertir el mundo en este mundo.

Precursor de Stella en ese sentido fue Ad Reinhardt, quien ya opinaba que la pintura era lo que queda cuando se quita todo lo demás: ni líneas, ni manchas, ni fantasía, ni sensaciones, ni impulsos, ni símbolos, ni signos, ni empastes, ni decoloraciones, ni coloraciones, ni figuras, ni placeres, ni dolores, ni accidentes, ni objetos, ni ideas, ni relaciones, ni atributos, ni cualidades; en suma, nada que no esté en la esencia.

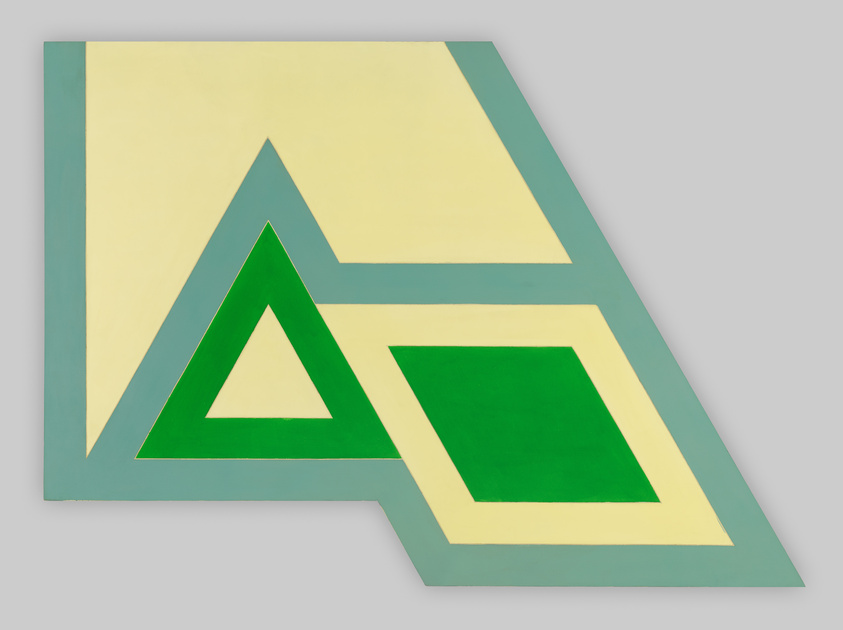

Siendo bastante fiel a esa pretensión de depuración, Stella procuró explorar la superficie del lienzo como campo en el que la invención se reduce a la inmediatez de la tela. Restringían, aún más, sus opciones sus formatos irregulares, su querencia por las pinceladas invisibles, el monocromatismo y la repetición de franjas idénticas bañadas en pintura de aluminio. Pronto recortó de sus telas las partes que sobraban en las que serían las estructuras de sus composiciones, generando una fórmula que sería su sello: los Shaped Canvases o bastidores recortados, que desplazaban la atención del espectador hacia el perímetro en detrimento del interior.

Paulatinamente, el arte de Frank Stella se hizo cada vez más tridimensional, complejo, barroco y estridente hasta alcanzar la complejidad de su serie de assemblages Moby Dick y, sobre todo, la de sus Polígonos irregulares de mediados de esa década de los sesenta. En sus manos, el cuadro está muy lejos de ser un espacio de representación ilusoria: deviene un objeto, condición que remarcan sus bastidores anchos que hacen que estos trabajos, al separarse de la pared, adquieran espesor.

Ponía en cuestión el estadounidense lo que en el arte abstracto quedaba de huella figurativa, es decir, la escala humana, el formato rectangular que podía aludir a una ventana o la relación entre las partes. Y lo hacía reduciendo al máximo los medios pictóricos: llegó a valerse únicamente de bandas rectilíneas contiguas repetitivas y desjerarquizadas.

Seguramente su mayor logro en el campo de lo formal sea la invención de la literalidad del soporte: los elementos pictóricos en sus obras derivan de la forma del marco y la intensidad compositiva queda en los bordes. Sus imágenes pierden su anterior estructura ortogonal para convertirse en polígonos asimétricos, de ángulos obtusos y líneas quebradas, cuyos perfiles parecen recordar las estrellas (y su propio apellido).

A su mencionado conjunto de Polígonos irregulares pertenece Moultonville II, donde introdujo el artista tonalidades vivas que parecían contrastar con el rigor creciente de su evolución. No obstante, sus pinceladas continuaban siendo más técnicas que expresivas y el color adquiere el rol de material: no transmite calidez. A Stella no le interesaba demasiado su simbolismo o su potencial espiritual, a diferencia de Mark Rothko. Es posible pensar que su modo de operar no se distanciaba demasiado del que aplicaba cuando, antes de ser artista como tal, trabajaba como pintor de brocha gorda; sus declaraciones fueron en esa dirección: Yo no quería registrar una huella. Yo quería sacar la pasta del tubo y depositarla en el lienzo.

El americano acostumbraba a firmar sus piezas con títulos que remitían a geografías, cercanas o lejanas, normalmente tomados de sus lecturas. Para él, eran un componente más de sus creaciones; alguno de ellos alude a las sinagogas quemadas por Hitler (Chodorow).

BIBLIOGRAFÍA

Frank Stella. Phaidon, 2018

María Bolaños. Interpretar el arte. LIBSA, 2007