En La Anunciación de Pedro Espalargues (siglo XV), la visita del Ángel parece interrumpir los pensamientos de la Virgen, que, con mirada sorprendida, inclina la cabeza para escuchar a esa aparición inesperada que, seguramente, se ha acercado a ella sin que pudiera oírla, como deducimos de sus alas de ave. Ella posa la mano sobre su libro, teniendo cuidado de no perder el hilo.

El espacio en que ambas figuras se encuentran es limitado: en el periodo gótico, no es concebible aún la dispersión y solo hay lugar para lo esencial; cada detalle ha de desempeñar un papel en el misterio, es decir, revelar el pensamiento divino en este acto. Podemos decir que el pintor ordena esta imagen luminosa como un texto en el que cada palabra será trazada con claridad.

Dios, en lo alto, permanece retirado, como un padre que mira moverse a sus hijos y atiende a sus progresos; todavía tiene que nacer Cristo, para cuyo advenimiento todo parece estar listo: la paloma sobre el ángel dirige su pico hacia el centro de la composición bañada de oro. María escucha a ese ángel (que aquí se le parece y que no puede ver): le habla y ella comprende su lenguaje, que en el fondo siempre ha formado parte de sí misma, de ahí seguramente sus rostros semejantes. Ella lleva cabellera suelta de doncella; él, un manto sobre los hombros, como si fuera un viajero recién llegado que no se demorará. No tendrá tiempo para replegar las alas porque los ángeles solo viven mientras emiten y relumbra su mensaje. Su caduceo lleva el texto del saludo angélico (Ave Maria Gratia Plena); se trata de un bastón dorado convertido en cetro real tras haber sido simplemente un cayado de pastor, aspecto que remite al nacimiento de un pobre entre los pobres y a la vez de un rey.

El cuadro muestra lo que no puede ser visto: María parece leer las palabras que oye, situándose así entre dos textos, dos estados de la Palabra; entre la Biblia, el libro de la Antigua Ley, en el que nada vemos porque Dios se hace oír sin mostrarse, y esta banda que sí podemos descifrar, porque anuncia la encarnación. Entre esos dos polos, la Virgen es aquella a través de quien lo invisible accede a lo visible. En la parte baja de la pintura, la blancura de las flores recuerda su castidad.

En toda la escena se funden lo familiar y lo desconocido: la revelación no trastorna a María ni tampoco al espectador del cuadro, porque todo estaba ya previsto, escrito en el volumen que queda frente a la Virgen, siendo un signo más que un objeto. Ella no hubiera sabido leer todas aquellas palabras, pero es depositaria de ellas y lo será: así, el acontecimiento que se da está asociado al pasado y no cambia su devenir respecto a lo formulado en el libro abierto (como abierta está, por cierto, la vida de ella).

Con la mano derecha levantada como respuesta al saludo angélico, mantiene la Virgen la otra bien estirada sobre la Biblia, sometiéndose a la voluntad divina. Su cuerpo lo expresa: está realizando un juramento, girándose con naturalidad hacia las palabras que revelan la inminencia de la encarnación en su cuerpo.

En La lectura (1877), de Fantin-Latour, una mujer joven y morena, acodada al borde de una mesa, parece absorta en la suya, sosteniendo un volumen con descuido, como si ya conociera lo que lee. Más que indiferencia, su postura sugiere un distanciamiento sutil: la inclinación de su cabeza apunta a que ha recorrido ya el texto y reflexiona sobre él, aunque sin especial sorpresa ni estremecimiento. Puede que el volumen, probablemente leído una y otra vez por su apertura, pertenezca a una biblioteca familiar y haya sido a menudo manipulado, que sea muy antiguo o se haya deteriorado enseguida.

Es posible que la joven que la acompaña la esté escuchando y que se trate de una lectura en voz alta, o de un intercambio de opiniones, pero la rigidez de sus asientos no anima a fantasear mucho, ni a una actividad lenta. La delicadeza del pelo descuidado de la muchacha de la izquierda alivia lo austero de su vestimenta y el destello leve del rojo revela una vibración inesperada, que quizá sacuda la lentitud del día.

El espacio del cuadro tampoco prevé aquí especial desarrollo: el decorado tiene forma de callejón, con una pared lisa y una puerta cerrada. Unas pocas rosas seguramente acaban de marchitarse…, pero el texto aún va por la mitad. Otro está cerrado en la mesa.

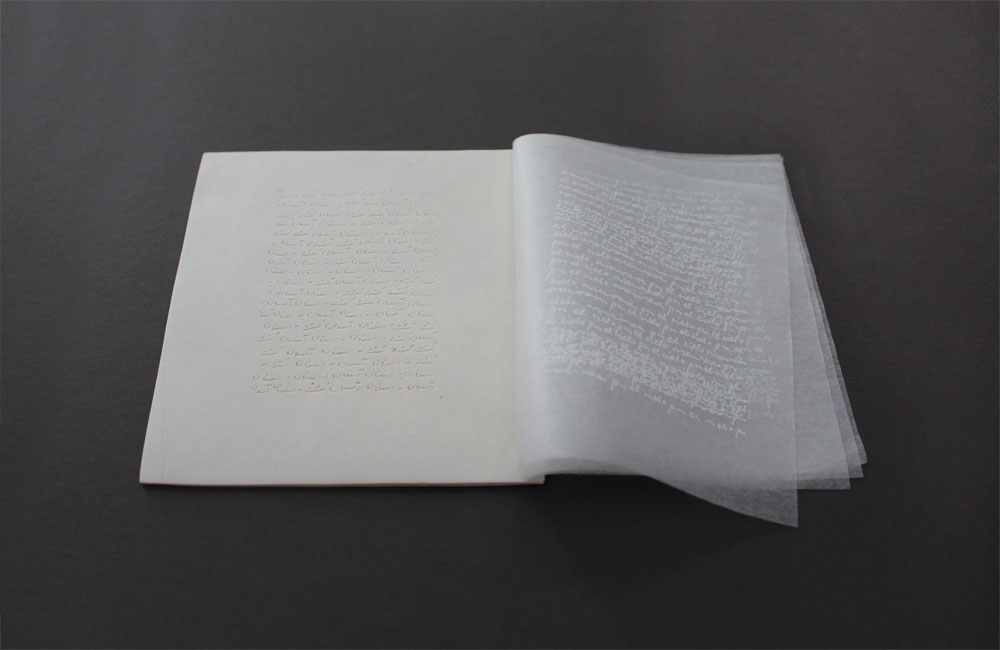

En el centro de una composición de Anselm Kiefer, que se llama también El libro (1945), se encuentra otro de ellos. La tierra, parece indicar el alemán, no se lo tragará: entierra a los muertos y conserva la huella de los caminos perdidos, pero no lo engullirá.

Esta composición solo retiene de antiguos paisajes los campos de batalla abandonados: el día posterior a los combates sin gloria, cuando los escombros se amontonan, los desaparecidos ya no tienen cuerpo y sus nombres han entrado en un libro; los más pequeños, entre sus líneas.

Resulta necesario que las páginas estén allí para retener lo que la tierra olvida, y a su vez que la tierra esté más allá de ellas para vivir aquello de lo que en él se habla. El lienzo lo mezcla todo en desorden y el volumen, quemado, se petrifica en sus cenizas.

El motivo del libro, frecuente en la iconografía religiosa desde la Edad Media, recuerda en este contexto que la Revelación se efectuó primero mediante la palabra: remite a la expresión de la palabra divina, o al menos a la de una trascendencia. Y, medievo al margen, la pintura que reserva un espacio al libro, sea cual sea su naturaleza, funciona como el signo a veces nostálgico de lo absoluto de un pensamiento, modelo y fin de toda creación.

Desde la Edad Media al siglo XVI, los libros que observamos en la pintura simbolizan generalmente la enseñanza de la religión y la fidelidad a Jesús. Atributo de Cristo mayestático o de Cristo pantócrator, aparece también en el tema de los evangelistas escribiendo, como reminiscencia del repertorio antiguo: normalmente, el libro caracterizaba allí la figura del autor y, por eso, se lo asocia también a los padres de la Iglesia, los teólogos o los santos, celebrando sus trabajos o su erudición. El Renacimiento insistiría en ese valor en cuanto que son símbolos de la sabiduría, la de los profetas y sibilas, pero también la personificación de la gramática y la retórica, o de las musas de la poesía y la historia.

En distintos grados, la verdad, la fama, la melancolía y la elocuencia se relacionan con el libro, que va evolucionando hacia caracteres laicos en el paso de los siglos: de la Biblia, los Evangelios y el libro de oraciones se pasará a los libros de ciencia, de cuentas y, ya en el siglo XIX, a la novela.

En cuanto a la escena de la Anunciación, desde fines de la Edad Media comparte la aparición de un libro, situado frente a la Virgen, a veces sobre su regazo o en sus manos. Se trata de una alusión a la encarnación del Verbo: lo que estaba escrito toma cuerpo en ese instante. La correspondencia simbólica entre libro y Virgen -ambos visibilizan el Verbo divino- subraya el asunto del cumplimiento de la Ley por la Gracia; se busca, además, sugerir un pasaje concreto del Antiguo Testamento, interpretado como prefiguración del Nacimiento de Cristo: El Señor mismo os dará una señal: he aquí que una doncella está encinta, va a dar a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno.

La mayoría de los libros en la pintura antigua tienen forma de códice y se organizan en páginas, pero a veces se emplean tablitas de cera, rollos de papiro o pergaminos junto a los profetas, evocando la Antigüedad. La distinción entre ambos objetos alude no solo a distintas épocas, sino a dos formas de pensamiento religioso: paganismo y judaísmo se asociaban al rollo, el códice al cristianismo. Este último podía contener más texto y facilitaba la localización de los pasajes estudiados, lo que explica su papel en la difusión del discurso cristiano al mayor número de lectores posible. En los primeros tiempos de la Iglesia, el libro en rollo, más erudito, se dirigía a un público restringido, mientras que el códice estaba reservado a textos escolares y técnicos, a manuales profesionales y notas personales.

Las filacterias, como la que aparece en la Anunciación que citábamos, son las bandas con o sin inscripción que se ven flotar en las obras de inspiración religiosa. Más o menos imponentes, permiten identificar a los personajes, aunque en la mayoría de las ocasiones las portan ángeles; no forman parte de la escena, sino que más bien son un símbolo del lenguaje o un procedimiento técnico. Desaparecieron paulatinamente desde el Renacimiento, al haberse hecho su contenido más familiar para los fieles y ser incompatibles con el ilusionismo al que aspiraba la pintura.

Avanzando en el siglo XVIII, el tema de la lectura se hizo cada vez más frecuente en esta disciplina, y perteneció al repertorio iconográfico decimonónico sin dudas. La década de 1890 supuso una edad de oro, dado que la alfabetización en Occidente rozó el 90%, con igualdad entre hombres y mujeres. La novela, popular entre la burguesía, ofrecía un espacio intelectual e imaginario mayor y muchos pintores explotaron el motivo de la lectora absorta, soñadora, seria o meditativa, embargada por emociones inéditas que a veces espantaban a quienes desconfiaban de sus efectos sobre la virtud.

BIBLIOGRAFÍA

Françoise Barbe-Gall. Comprender los símbolos en la pintura. Lunwerg, 2010

Juan Eduardo Cirlot. Diccionario de los símbolos. Siruela, 2023