Si la pretensión de las artes plásticas de representar y transmitir, desde una superficie plana, la tridimensionalidad que capta la visión del ojo humano encontró su instrumento adecuado en el espacio figurativo gestado en el Renacimiento, seguramente es más antigua aún la preocupación por capturar icónicamente el transcurso del tiempo, por lo que supone de posibilidad de expresar la narratividad de la que era capaz la literatura y esa expresión condensada de los minutos que es el movimiento. Los registros figurativos que articulan un retablo o la reiteración de un mismo personaje que realiza distintas acciones dentro de la representación de un mismo lugar son muestras de una intención ya muy presente, por ejemplo, en la pintura medieval.

Esas búsquedas, a partir de la cultura visual del Renacimiento, originaron un recurrente conflicto entre el espacio y el tiempo figurativos. En el fondo, hablamos de recursos expresivos que pueden rastrearse en la historia, incluso en las culturas del mundo antiguo, y las vanguardias históricas volverían a plantearse, desde ángulos nuevos, las relaciones espaciotemporales y también entre los sentidos o entre el pasado y el presente, memoria mediante.

En realidad, con la primera proyección de su cinematógrafo en diciembre de 1895, los hermanos Lumière lograron domesticar, definitiva y públicamente, los supuestos básicos de esa pretensión. Sin embargo, dos meses después, New York World inició la eclosión de otra forma de expresión visual cuyas imágenes fijas, encadenadas entre sí por una cierta lógica, expresarían fragmentos consecutivos de un tiempo que se sobreentendía continuo y cuyos personajes nos demostrarían que podían emitir mensajes verbales mediante una suerte de rótulos delimitados que registraban sus palabras: el bocadillo.

Los humorísticos dibujos que empezaron a aparecer en ese periódico estaban protagonizados por un personaje llamado Yellow Kid y realizados por R.F. Outcault, a iniciativa del magnate William Randolph Hearst (el inspirador de Ciudadano Kane). Había nacido definitivamente el cómic y no fue una aportación súbita, porque había antecedentes más cercanos: el XIX había sido el gran siglo de la caricatura y ese género, básico para las formas iniciales de expresión del tebeo, tuvo la prensa periódica como escenario fundamental, funcionando como sección humorística y allanando un espacio comunicativo propio dentro del periódico.

Las viñetas en secuencia, acompañadas de texto explicativo, tenían también una tradición no muy lejana en las images d´épinal francesas o en las aleluyas españolas. A partir de 1829, el suizo R. Töppfer comenzó a editar una serie de álbumes con pequeñas historietas relatadas mediante imágenes en las que el texto iba concatenando el relato. El mismo Gustave Doré, en su colección de dibujos realizados en Versalles en 1871, acompañaba unas caricaturas de la Asamblea Nacional con frases escritas al pie de la imagen que proponía como pronunciadas por el personaje, sincrónicamente al gesto que reflejaba cada dibujo, creando una suerte de relato fragmentario, aunque paradigmático, de una sesión parlamentaria. Sin embargo, el artefacto visual que se puso en marcha con Yellow Kid estaba destinado a generalizarse rápidamente y a provocar una complicidad continuada con el público.

En poco tiempo, los dominicales de grandes diarios estadounidenses (San Francisco Examiner, New York Journal, New York Herald) comenzaron a incluir una página dedicada a estos primeros cómics. Diez años más tarde aparecieron los daily strips (tiras de cómic diarias), que supusieron un avance más hacia su popularización y, tras varios ensayos de recopilaciones de estos cómics periódicos, hacia 1929 comenzaron a publicarse ya en forma de libro: los comic-books. En 1909, Hearst creó en Estados Unidos el International New Service, primer sindicato antecedente de las actuales agencias de prensa, destinado a centralizar, canalizar y comercializar informaciones y materiales periodísticos; a partir de ese momento, los cómics empezarían también a ser proporcionados por estas agencias, con lo que alcanzaron una dimensión más amplia. Como contrapartida, estarían sujetos a mayores mecanismos de control de sus contenidos, ya que, dada su popularidad, llamaron la atención de los distintos poderes fácticos de una sociedad como la estadounidense, en la que se estaba generando una nueva concepción ideológica y moral del mundo.

Hasta la II Guerra Mundial y en este país, que continuaba manteniendo el liderazgo en la producción y difusión de este medio icónico, aparecieron cómics que habrían de ser seguidos por numerosísimos lectores del mundo entero. Títulos como The Gumps (1917), Winnie Winkle (1920), Little Orphan Annie (1924), Dixie Augen, Tintín, Tarzán (1929), Flash Gordon (1934), Superman (1938)… son ejemplos de historietas humorísticas, de tema familiar, ilustradoras de arquetipos que conformaron una parte importante de la cultura de masas de toda una época.

La II Guerra Mundial impulsó el protagonismo del tema bélico y la carga política del cómic, aspecto que llegó a interesar a la Casa Blanca, porque el mismo Roosevelt auspició la célebre serie Captain America (1941), donde aparecían frecuentes referencias a la situación bélica de entonces. En el fascismo italiano (Dick Fulmine), el franquismo (Flechas y Pelayos, Roberto Alcázar) o el militarismo japonés (Las aventuras de Dankichi), se impulsó la producción de cómics cargados de trasfondo político, lo que demuestra la atención a la influencia creciente de este medio (Umberto Eco estudió, monográficamente, los cómics de la China maoísta).

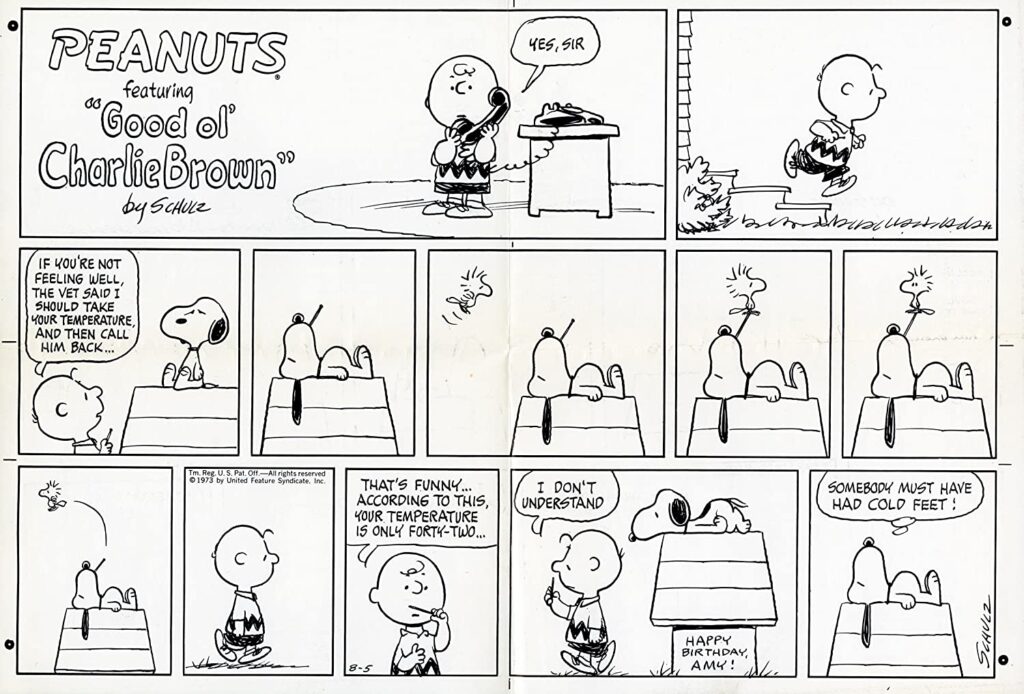

A partir de la posguerra, el argumento, el lenguaje y la difusión del cómic sufrieron vigorosas transformaciones; se generalizó internacionalmente y recorrió todos los géneros posibles. En los cincuenta se retomó internacionalmente el de talante humorístico desde nuevos presupuestos (Peanuts, Astérix, Andy Capp, Miss Peach) y, en los sesenta, el interés de muchos ámbitos intelectuales por los fenómenos de la comunicación de masas acabó induciendo la aparición de un tipo de cómic cuya intención y circulación pasó a ser abiertamente altocultural y del que son ejemplo historietas de heroínas como Barbarella, Jodelle o Valentina.

Pese a que, ya antes de la guerra, estaban articulados casi todos los recursos del lenguaje del género, el cómic de los sesenta los haría más patentes, explotando su fecunda vertiente creativa. La aparición de la llamada cultura underground multiplicó la existencia de nuevas poéticas, pero, simultáneamente, también lo fue transformando en una cultura de consumo minoritario.

Hoy subsisten el cómic humorístico en la prensa y, con menor incidencia por el aumento del consumo audiovisual, el infantil y, por otro lado, el cómic clásico sigue siendo reeditado para estudiosos, aficionados o nostálgicos. Finalmente, otro gran sector del comic-book se mueve entre una audiencia de tipología compartimentada, en parte próxima a las subculturas del fanzine o en la frontera de una experimentación vanguardista.