La intensa actividad pictórica en el gótico germánico, influida en su última etapa por el Renacimiento, culminó en las grandes figuras del siglo XVI para prácticamente desaparecer después. Salvo en Holbein, el Renacimiento apenas penetró en los pintores alemanes, que, incluso cuando abordaban asuntos mitológicos, continuaron teniendo un sentido de la forma típicamente medieval (y germano).

Alberto Durero nació en el corazón de la actual Alemania, en Nuremberg, hacia 1470. Es una ciudad germánica por excelencia, rodeada de murallas, con casas de agudos piñones y esencia gótica; era hijo de un orfebre y estudió con el pintor y grabador Michael Wolhgemuth, pero, impulsado por sus ansias de conocimiento, viajó mucho y lejos. Siendo ya un pintor reconocido, trató a Patinir y Van Orley en los Países Bajos y recorrió dos veces la zona norte de Italia, deteniéndose en Venecia, donde admiró -tal y como él mismo confesó- a Giovanni Bellini.

En Durero, el afán de saber propio del Renacimiento se unió al deseo personal de perfeccionamiento: cuando sabía de algún animal entonces desconocido llegado de las Indias, corría a dibujarlo con la misma fascinación con la que el naturalista copia plantas. Probablemente ese deseo de saber lo condujo también a convertirse en uno de los teóricos de los principios renacentistas: consideraba que la superioridad del arte clásico se debía a la teoría y lamentó mucho que no se conservaran tratados de los grandes artistas de la Antigüedad. Valoraba, sobre todo, a los autores que no se dejaban llevar por la imaginación, y creía que la vía para evitar esa arbitrariedad era conocer bien las proporciones, por eso escribió un tratado dedicado a ellas y unas Instrucciones sobre la manera de medir, ambos textos partes de una obra mayor sobre la enseñanza del artista.

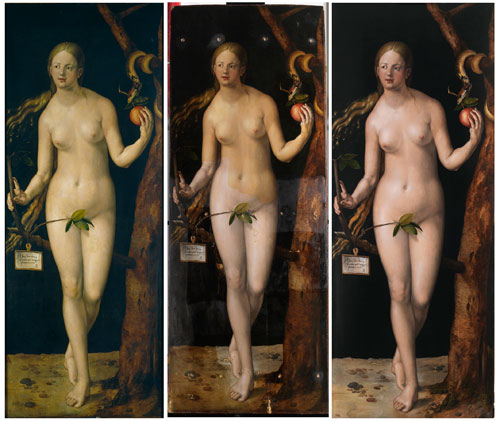

Exponía en ellos las proporciones que, en su opinión, debían guardar el cuerpo masculino y el femenino en sus diversas edades, proporciones que servirían a muchos tratadistas posteriores. Sus hermosos desnudos de Adán y Eva, en el Prado, dan fe del refinamiento que alcanzó en el tratamiento del cuerpo humano, pero con igual interés estudió las medidas de animales como el caballo.

Seguramente ha sido uno de los más grandes dibujantes; pocos han manejado el lápiz con su firmeza y con la seguridad que mantuvo desde su juventud; no hay más que fijarse en el autorretrato que realizó a los trece años. Es de suponer que entró pronto en contacto con el mundo del grabado, que requería una seguridad de pulso que él poseyó. Logró con esta técnica una perfección desconocida antes y después… al menos hasta Rembrandt.

Quizá, entre sus pinturas tempranas, sea la más importante la Adoración de los Reyes de los Uffizi (1504), donde manifestó su dominio del dibujo y su apego al ambiente gótico. Tras su viaje a Venecia dos años después, en el que pintó algunas de sus mejores obras religiosas, su colorido se enriqueció y su estilo se hizo más jugoso. En Fiesta del Rosario, que pintó para el Fondaco dei tedeschi (ahora en la Galería Nacional de Praga), se nota cómo quería mostrar en Venecia que no era solo un grabador detallista ni un dibujante seguro: las formas se hacen más blandas y en algunas figuras se aprecia la huella de Bellini.

Por la monumentalidad de los personajes destacan también las dos tablas de los Cuatro apóstoles (1526), poco anteriores a su muerte. Hacía poco que se había convertido al luteranismo y colocó en primer plano a san Pablo y san Juan, los santos preferidos por Lutero: los presenta de perfil, mientras sus dos compañeros aparecen de frente. Es muy probable que se inspirara en las tablas laterales de la Virgen, de Bellini, quien a su vez se fijó en Mantegna.

Pero si, en su monumentalidad, estas figuras de Durero se remontan al genio de Padua, el dramatismo en los rostros es plenamente germánico. Por el profundo estudio de las cabezas se explica que a estos santos se los haya calificado como los cuatro temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Puede que en ninguno de sus trabajos como en este aunase así la grandiosidad de la forma con la intensidad expresiva.

Durero fue, igualmente, un gran retratista. Él se autorretrató varias veces: a los trece, en dibujo con punta de plomo; en 1493, en pergamino, de tres cuartos, sobre fondo negro y con hojas de cardo en la mano; cinco años después, con larga melena y ventana al fondo, o en 1506, de frente, con cabellera muy abundante y mano nerviosa, mirando de forma muy directa al espectador.

Sus retratos, con el paso del tiempo y, sobre todo, tras viajar a los Países Bajos, adquirieron un modelado más suave y una expresión más dulce. Lo vemos en el de Orley o en el de un desconocido en el Prado.

El reconocimiento internacional de Durero, en su tiempo, le llegó más de la mano de sus grabados que de sus pinturas; en ellos probó tanto sus dotes como dibujante como su gran imaginación y su fuerza expresiva. En los primeros años del siglo XVI grabó en madera sus series del Apocalipsis, la Gran Pasión y la Vida de la Virgen, a las que siguieron otras en cobre en las que se aprecia la influencia de su viaje a Italia en los modelos y en la claridad de las composiciones. Si en el Apocalipsis patentiza la profundidad de su genio dramático, en las historias del Nuevo Testamento dejó uno de los repertorios iconográficos más consultados por artistas posteriores; también grabó estampas sueltas, como El caballero y la muerte (1513), Melancolía o San Jerónimo (1514).

Buscad su firma: solía hacerla con un monograma formado por una D encajada en una A, ambas mayúsculas.