– Tiene usted cara de frustración intensa, ¿cuándo empezó todo?

– ¿Cómo dice?

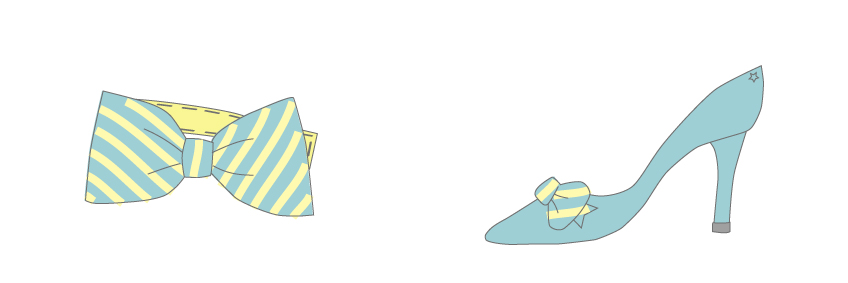

– Sí, que tiene que haber una buena razón para que lleve esa pajarita tan apabullante estando a punto de llorar, ¿tiene la rubia de detrás algo que ver? No se preocupe, no me oye.

– Acabemos rápido. Deme dos entradas en la platea. De esquina, por favor, y cerca de la salida.

– ¿Prisa o estómago revuelto?

– ¿Qué dice?

– No puedo creerlo… La señora lleva los zapatos a conjunto con su pajarita. Yo también lloraría, sí. No desespere, aquí tiene: 66 y 67. Dígale a ella que hace calor y quítese eso.

Rufo recogió los tickets con una mezcla de alivio y pena y corrió al patio de butacas para sentarse cuanto antes y alejarse de Mario, el encargado de la sucursal del banco de su barrio, que acababa de bajar de un taxi y también se dirigía al teatro. Lo cierto es que El Misántropo le venía como anillo al  dedo: le parecía antipático hasta decir basta, y su cabello, como el de todo borde con uniforme, rezumaba gomina. Con suerte la taquillera también le entretendría un rato a él –pensó Rufo- y, a lo mejor, hasta le decía alguna verdad: que tenía, como Alcestes, cara de acidez, que era un pasivo-agresivo, que Molière era mucho para él.

dedo: le parecía antipático hasta decir basta, y su cabello, como el de todo borde con uniforme, rezumaba gomina. Con suerte la taquillera también le entretendría un rato a él –pensó Rufo- y, a lo mejor, hasta le decía alguna verdad: que tenía, como Alcestes, cara de acidez, que era un pasivo-agresivo, que Molière era mucho para él.

Hubo fortuna y Mario se sentó lejos de Rufo y su mujer, Sancha, la culpable de que los dos hubieran ido al teatro ese y todos los jueves desde hacía cinco años: era actriz retirada y no terminaba de asimilarlo. Pero ella no tenía nada que ver ni con la pajarita indiscreta ni con sus ridículos zapatos a juego.

Leyre, la taquillera que los había atendido, entró a la sala cuando iba a empezar la función, y no logrando entender cómo podía llevar esa mariposa a rayas al cuello alguien de cara tan amargada, se sentó cerca de ellos, en la butaca 63. También quería saber si Rufo y Sancha saldrían del teatro antes de tiempo por compromisos o lo abandonarían varias veces por colon irritable.

Hubiera dicho que algo tenso flotaba en el aire… pero podían ser los amantes insoportables de Celimena; que la depresión obvia del señor de la pajarita hiciera ambiente o que la compañía –era verdad- no tenía su mejor día.

Aprovechó el descanso para acercarse al hombre triste, que sudaba sin tregua y no podía disimularlo:

– ¿A qué se dedica usted?

– Soy crítico culinario, más o menos.

– ¡Qué envidia! A mí me encantaría ir de mesa en mesa probando todo y poniéndolo a caldo.

– Yo pongo a caldo pero no pruebo. Otros comen y yo escribo qué tal estaba.

– ¿Se puede ser más pringado?

– Sí. Hay compañeros que se encargan de llevar un bocadillo a los que comen cuando se quedan con hambre, a cambio de que les inviten al café.

– Jesús.

– La Santísima Trinidad.

En la segunda parte, Alcestes parecía aún más amargado y el aire todavía más extraño. No se oía nada: ni una tos, ni los tacones de Sancha rozando el suelo por accidente, ni un móvil sin apagar…

En la segunda parte, Alcestes parecía aún más amargado y el aire todavía más extraño. No se oía nada: ni una tos, ni los tacones de Sancha rozando el suelo por accidente, ni un móvil sin apagar…

Hasta la última escena: actores y público miraron todos al 67 por culpa de un grito de Sancha que hizo que el telón se descolgara y los palcos crujieran.

Rufo no respiraba y tenía en las mejillas lágrimas secas. Un rato antes, mientras veía a Mario atusarse las patillas, había notado que su estómago se encogía, que empezaba a marearse y necesitaba aire. No le afectó El misántropo, lo tenía muy visto. Pero mirando a los zapatos de su mujer no podía dejar de dar vueltas al lío en el que la había metido: debían al banco de Mario cinco créditos que ya no podían avalar y que triplicaban el valor de ese teatro.

Se los había gastado en secreto viajando por todo el mundo buscando pajaritas a rayas a juego con los zapatos de Sancha; eran su perdición. Tanto que con la última que compró, esta a precio de saldo y en Vietnam, de tela mala pero algo más discreta de lo habitual, le bastó dar un tironcillo para acabar perdido del todo.