Sólo vivió treinta y cuatro años, pero Alberto Greco los dedicó intensamente a reivindicar, tanto en Argentina como en Europa, la posibilidad y vigencia de un arte vivo más allá de paredes y de disciplinas: afirmó, con actos y palabras, que la única frontera entre lo que podemos considerar creación y aquello que no lo es se encuentra en la mirada.

Sesenta años después de su muerte en Barcelona, el Museo Reina Sofía dedica a este autor la muestra “Viva el arte vivo”, en la que salen a nuestro paso sus ideas difícilmente categorizables, las muchas vías que buscó para materializarlas entre 1949 y 1965 y documentación vinculada a sus acciones callejeras y propuestas teatrales, dirigidas a la multitud y casi siempre controvertidas.

Comisaría esta exhibición Fernando Davis, quien señaló ayer que en esa trayectoria breve y precipitada Greco movilizó sensibilidades minoritarias (apeló a lo pueril, lo cursi o lo abyecto), subrayó el potencial de lo extemporáneo y la contramarcha frente a las sendas estables, se abrió al deambular callejero y la mala letra y construyó de sí mismo y de sus actos una ficción conforme a estrategias a las que él mismo se refirió como autopropaganda.

La exposición, articulada como retrospectiva, necesariamente, con múltiples desvíos, incide en lo que su andadura -en su caso, es imposible hablar de carrera- tuvo de nómada y experiencial, y de lejana a los parámetros habituales de la autoría y la exposición artística. Su propia vida, errante y en lo material precaria, fue su terreno de juego y también de exhibición.

Comienza “Viva el arte vivo” recordando sus primeros pasos en Buenos Aires: allí se vinculó a grupos de poetas y escritores de los que formaron parte Gómez de la Serna, Manuel Mujica Lainez o María Elena Walsh. Se formó en Bellas Artes, fueron sus referentes Cecilia Marcovich o Tomás Maldonado, y ya entonces su obra comenzó a dejarse atravesar por la escritura, de la que no se desprendería.

En 1954 viajaría por primera vez a París, donde al año siguiente expuso trabajos ligados a una abstracción lírica y tachista; bajo esa denominación de tachista se presentaba él mismo en su Buenos Aires y en São Paulo. Al mismo tiempo que cultivó esas estéticas que contradecían la vertiente adultocéntrica de las vanguardias, se involucraba en exposiciones temporales rodantes destinadas a las clases populares argentinas; esos viajes resultarían vitales en su obra posterior, pues sentaron las bases de unos vínculos con la comunidad que siempre mantuvo y de su fascinación por el folclore.

En el Reina Sofía veremos algunas de esas telas tempranas próximas al informalismo, uno que él calificó como terrible, fuerte y agresivo contra las buenas costumbres: nacían de la acción violenta sobre la materia con las manos y los pies, y también con los fluidos; concebía Alberto Greco estas composiciones como cuerpos vivos potencialmente orgánicos, susceptibles de ser transformados (adelantándose a su manifiesto, como arte vivo). Además de óleo y esmalte, aplicaba en ellas arena, serrín y orina, y fue uno de los primeros autores en dejar que las inclemencias del tiempo imprimieran su huella en las imágenes.

No es raro que el siguiente paso en esa saturación de la materia, en su querencia por lo imprevisto y la vida que se abre paso, fuera el abandono del marco para encontrar en exteriores un movimiento que los lienzos ya no podían contener. Recién iniciada la década de los sesenta, empapeló Greco la ciudad de Buenos Aires con carteles publicitarios en los que se autoelogiaba desde la ironía: ¡Qué grande sos! o El pintor informalista más importante de América. Eran estrategias, en cierto modo, de invención de sí: de la construcción de su propia figura para el espacio público. La calle era su espacio de interpelación directa al espectador, a todos los espectadores.

De nuevo en París, en 1962, presentó su primera exhibición callejera: René Bertholo lo fotografió trazando con tiza un círculo en torno al artista Alberto Heredia, señalándolo como obra de arte. Allí contactó con Marta Minujín, Leonor Fini y sus cercanos, con autores europeos como Arman, Yves Klein o Christo o con el galerista Pierre Restany, a quien propuso una muestra codo a codo con vagabundos. La idea no fue aceptada.

Ese mismo año, ya en Génova, formuló el argentino su Manifiesto dedo del arte vivo; su título se refiere a esa creencia de que el artista ya no tenía por qué expresar sus mensajes con sus propias piezas, sino que debía señalar, enseñar con el dedo aquello que merecía atención. Y ese aquello es de todo menos restringido: pasa por situaciones, movimientos, olores o conversaciones. A diferencia de los readymades de Duchamp, Greco no veía necesario trasladar a los museos las que entendía como obras de arte; entre otras cosas, porque en las salas no cabía su acontecer.

En el fondo, fue su noción de arte vivo la que lo obligó a marcharse de Italia: programó en el Trastevere una obra de experimentación teatral e inspiración bíblica y literaria (Joyce, Genet), escatológica y sacrílega, que los medios bautizaron como una delirante orgía escénica. La policía intervino ya en su estreno.

Se asentó entonces en Madrid. El también argentino Adolfo Estrada, en la capital, le ofreció su estudio y mostró sus dibujos a la galería Biosca, donde a su vez contactaría con los miembros del grupo El Paso, en ese momento ya disuelto. Con algunos, lo veremos en el Reina Sofía, estableció colaboraciones sin dejar de extender su arte vivo y callejero: construyó objetos junto a Manolo Millares y el asesinato de Kennedy inspiró un mortuorio proyecto que desarrolló con Antonio Saura.

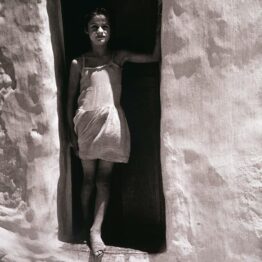

En el verano de 1963 tomó su primer contacto con Piedralaves (Ávila), donde se asentaría durante varios meses, participando activamente de la vida comunitaria y convirtiéndose en su animador cultural. En este pueblo, que llegó a proponer como capital internacional del grequismo, firmó emplazamientos como obras de arte -así consideró, además, a sus habitantes- y desplegó, literalmente en sus calles, otro extenso manifiesto de arte vivo, de unos trescientos metros de longitud: en su texto se entrecruzaban cartas, recetas, fragmentos de conversaciones, relatos, alusiones a tómbolas…

Lo que de él se conserva se ha extendido en una vitrina del MNCARS junto a documentación relativa a otra de sus acciones más populares en España: un viaje colectivo en metro de Sol a Lavapiés que culminó pintando una tela en una corrala; una tela que luego hizo arder. Se trataba de una aventura sin más objetivo que la ruptura con lo esperado en ese en ese espacio disciplinado o reglamentado que es la calle.

En paralelo llevaba a cabo Greco dibujos y collages basados en adiciones y superposiciones, algunos con caligrafías ilegibles; podemos leerlos como traslaciones visuales de sus múltiples vagabundeos. Aún quedaba algún gesto revolucionario por llegar: en 1964, en la recién abierta galería Juana Mordó, incorporó personajes vivos a sus telas, vendedores de lotería o de pipas a quienes calificaba como personajes incidiendo en el carácter teatral de la vida (la verdadera obra, recordamos). Nada inerte ni previsto debía tener cabida en ella, pero sí era aún viable la autopropaganda, introduciendo su nombre en anuncios comerciales de todo tipo o en collages autorreferenciales.

El desenlace, de la muestra y de esta historia, es abrupto. El artista argentino se suicidó en Barcelona en 1965, un acto que algunos han entendido como arte, llevando a sus últimas consecuencias su concepción de la creación, pero que no tenemos razones documentales para calificar así. Como dijimos, no había cumplido los treinta y cinco.

Alberto Greco. “Viva el arte vivo”

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. MNCARS

C/ Santa Isabel, 52

Madrid

Del 11 de febrero al 8 de junio de 2026

OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: